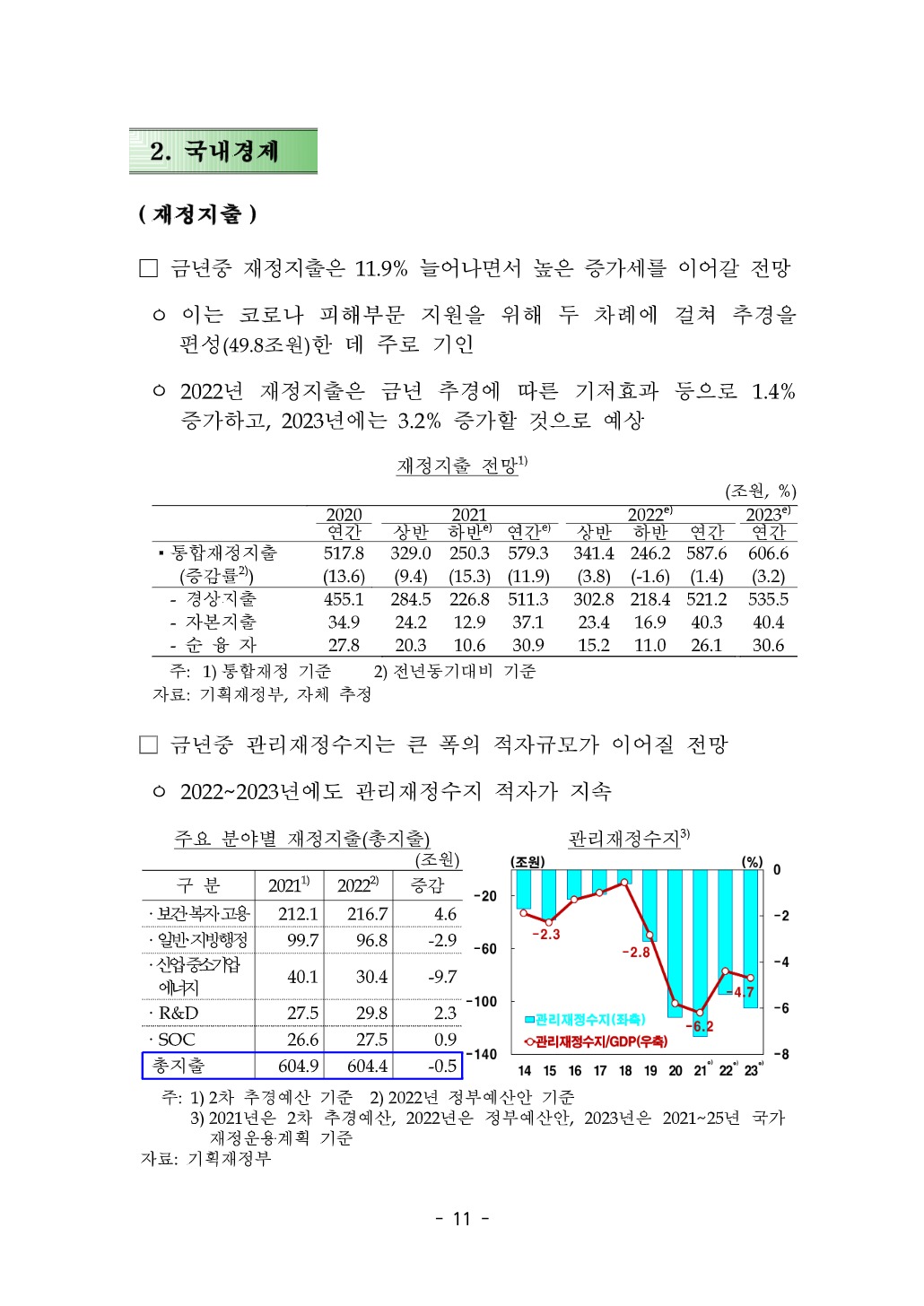

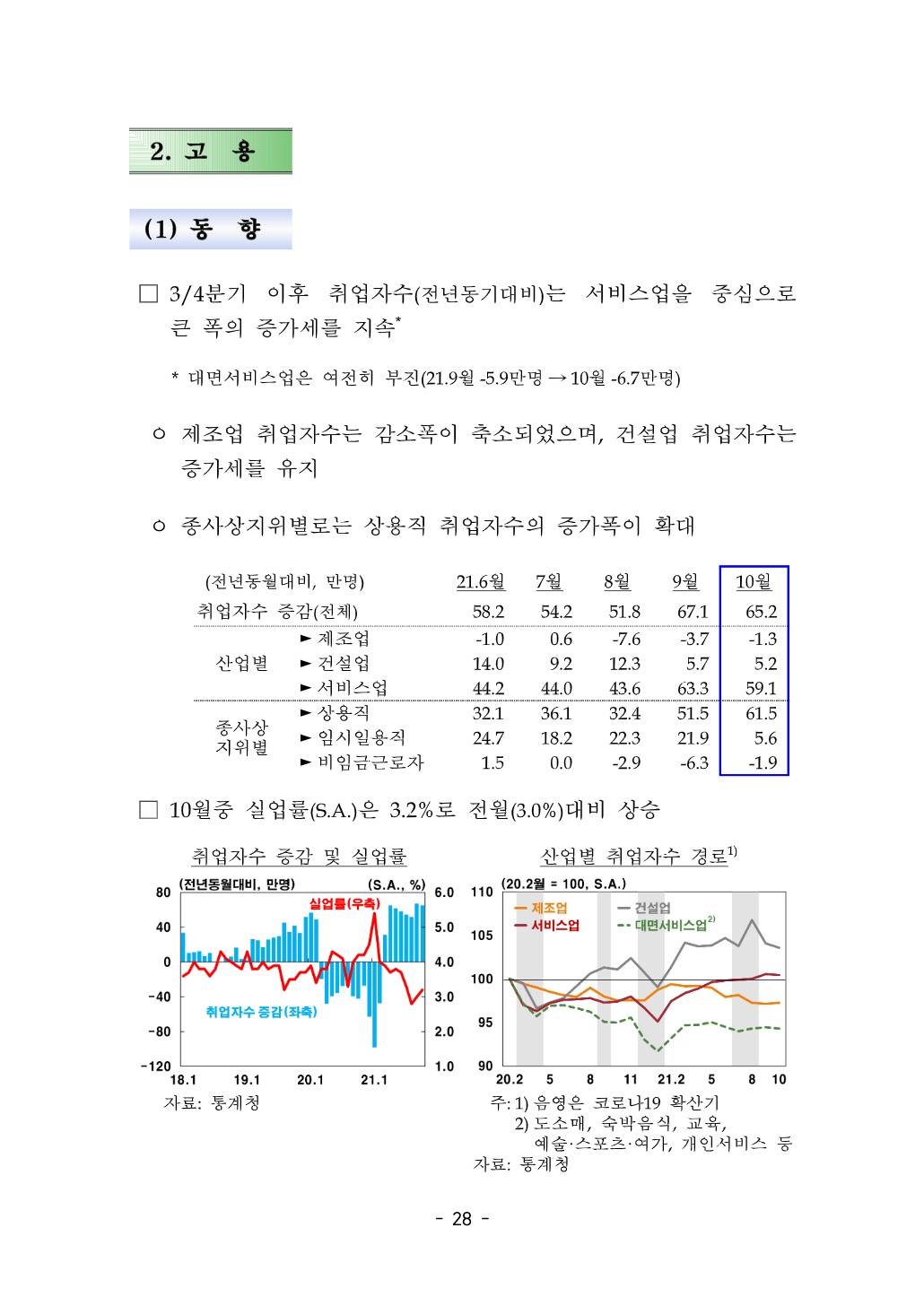

경제전망보고서 2021. 11 여백 <요 약> 차례 I. 대내외 여건 점검 ······························································· 1 1. 세계경제 ························································································· 1 2. 국내경제 ······················································································· 11 <주요 전망 전제치> ································································· 14 II. 거시경제 전망 ··································································· 15 1. 경제성장 ······················································································· 15 2. 고용 ······························································································· 28 3. 물가 ······························································································· 31 4. 경상수지 ······················································································· 35 III. 주요 현안점검 ··································································· 36 품목별 수출 물량의 추세 및 단기 여건 점검 ·························· 36 요약 최근 국내외 여건변화 등을 감안할 때, 경제성장률은 금년과 내년중 각각 4.0%, 3.0% 수준을 나타낼 전망 ᄋ 국내 경기는 수출과 투자가 양호한 흐름을 지속하는 가운데 민간소비의 회복세가 강화되면서 견실한 성장흐름을 이어갈 것으로 예상 ▪ 민간소비는 백신접종 확대 및 방역정책 전환에 힘입어 회복세가 강화될 것으로 예상 ▪ 설비투자는 국내외 경기회복, 신성장산업 투자 확대 등으로 양호한 흐름을 나타낼 전망 ▪ 건설투자는 건물건설 투자의 개선흐름이 이어지는 가운데 토목건설 투자도 늘어나면서 점차 회복될 전망 ▪ 상품수출은 글로벌 경기회복, 견조한 IT 수요 등에 힘입어 양호한 증가 흐름을 이어갈 것으로 예상 취업자수는 금년과 내년중 각각 35만명, 25만명 증가할 전망 ᄋ 경기회복, 방역정책 전환 등으로 서비스업을 중심으로 취업자수 증가세가 이어질 전망 소비자물가 상승률은 금년과 내년중 각각 2.3%, 2.0%를 나타낼 전망 ᄋ 국제유가가 큰 폭 상승한 가운데 경기회복으로 수요측 물가 상승압력도 점차 확대될 것으로 예상 경상수지 흑자규모는 금년과 내년중 각각 920억달러, 810억달러를 기록할 전망 ᄋGDP 대비 경상수지 흑자 비율은 금년 5%대 초반에서 내년 4%대 후반으로 낮아질 전망 경제 전망 하반e) 연간e) 하반 (%) 2023e) 연간 ▪GDP1) -0.9 민간소비 -5.0 설비투자 7.1 지식재산생산물투자 4.0 건설투자 -0.4 상품수출 -0.5 상품수입 -0.1 ▪취업자수 증감(만명)1) -22 ▪실업률 4.0 ▪고용률 60.1 ▪소비자물가1) 0.5 식료품·에너지 제외 0.4 농산물·석유류 제외 0.7 ▪경상수지(억달러) 753 주: 1) 전년동기대비 4.0 4.0 2.4 4.7 12.6 3.9 4.0 4.1 -1.5 0.1 14.4 3.5 12.5 7.8 12 57 4.5 2.9 59.8 61.1 1.8 2.8 0.8 1.6 1.2 2.1 443 476 4.0 3.5 8.2 4.1 -0.7 8.5 10.1 35 3.7 60.4 2.3 1.2 1.6 920 3.0 3.1 3.0 2.5 4.1 3.2 3.6 2.5 -0.5 5.5 2.4 1.5 4.1 3.7 3.9 3.8 2.1 3.1 2.6 2.1 1.9 3.3 2.6 2.5 2.4 3.7 3.1 2.6 28 22 25 20 3.8 3.3 3.6 3.7 60.0 61.1 60.6 60.7 2.3 1.8 2.0 1.7 2.0 1.7 1.8 1.6 2.3 1.9 2.1 1.7 360 450 810 750 2020 2021 2022e) 상반 상반 연간 I. 대내외 여건 점검 I. 대내외 여건 점검 1. 세계경제 □ 세계경제는 회복흐름을 이어갈 전망 ᄋ 선진국과 신흥국 모두 3/4분기중 회복흐름이 다소 주춤하였으나, 4/4분기 들어 글로벌 공급차질이 점차 완화되면서 성장세를 지속 ᄋ 향후 선진국뿐만 아니라 신흥국에서도 백신접종 확대에 힘입어 경제활동이 점차 재개될 전망 ▪코로나19 재확산, 글로벌 공급차질, 중국경제 성장 둔화 등으로 성장경로의 불확실성이 높은 상황 경기선행지수 및 글로벌PMI 세계경제 성장률 전망 (%) 전망시점 2020 2021e) 2022e) 자료: OECD, JP Morgan 자료: 각 기관 -1- IMF (선진국) (신흥국) OECD 21.10월 -3.1 5.9 4.9 -4.5 5.2 4.5 -2.1 6.4 5.1 -3.4 5.7 4.5 -3.4 5.5 4.3 -3.3 6.0 4.5 21.9월 Global Insight 21.10월 6개 IB 평균 21.10월 □ 세계교역은 완만한 개선흐름을 이어갈 전망 ᄋ 상품교역은 글로벌 물류지연*, 기저효과 축소 등으로 증가세가 다소 둔화** * 세계 선박 물류 평균 지연일수(일): 19.12월 4.3 → 20.12월 5.8 → 21.4월 5.8 → 8월 7.7 → 9월 7.3 ** 세계상품교역량(CPB 수입량, 전년동월대비, %): 20.3/4분기 -5.1 → 4/4분기 0.6 → 21.1/4분기 6.6 → 2/4분기 21.2 → 8월 10.0 ▪ 서비스교역은 부진에서 점차 벗어나는 모습* * 주요 14개국 서비스수입액(WTO 집계, 전년동월대비, %): 20.3/4분기-24.1→4/4분기-18.6→21.1/4분기-9.4→2/4분기22.7→ 8월25.5 ᄋ 향후 상품교역은 물류지연과 생산차질이 점차 완화되면서 양호한 흐름을 이어가겠으며, 서비스교역도 입국제한 완화 등으로 점진적 으로 개선될 전망 상품교역량1) 및 서비스수입2) 세계 선박 물류 지연일수1) 주: 1) 수입물량 기준 2) WTO 집계 14개국 기준 자료: CPB, WTO 주: 1) 평균 지연일수 자료: Sea-Intelligence -2- (미 국) □ 견조한 회복세를 이어갈 전망 ᄋ 델타변이 확산, 글로벌 공급차질 등으로 3/4분기중 회복세가 주춤*하였으나, 4/4분기 들어 고용 및 소비 개선세에 힘입어 회복흐름이 재개되는 모습 * GDP성장률(전기대비, %): 21.1/4분기 1.5 → 2/4분기 1.6 → 3/4분기 0.5 ▪ 10월중 여가·호텔·식당을 중심으로 취업자수 증가폭이 확대*되고, 소매판매는 4월 이후 최대폭으로 증가 * 취업자수 증감(비농업, 만명): 21.8월 48.3 → 9월 31.2 → 10월 53.1 ▪ 산업생산(10월)도 자동차를 중심으로 증가로 전환 ᄋ 향후 양호한 고용회복세, 생산차질 및 물류지연 완화 등으로 경기회복세가 이어질 전망 ► 미국 성장률 전망(%) · IMF(21.10월) · OECD(21.9월) 2020 -3.4 2021e) 2022e) 6.0 5.2 6.0 3.9 미국 개인소비지출 및 산업생산 미국 주요 경제지표 (전월대비, %) 21.7월 8월 0.8 0.0 0.8 0.4 9월 10월 -1.3 1.6 0.4 .. 0.8 1.7 4.8 4.6 산업생산 서비스소비 소매판매 실업률 ISM제조업지수1) ISM서비스업지수1) 64.1 61.7 61.9 66.7 주: 1) 기준치=50 자료: 미 연준, 경제분석국, 인구통계국, 노동통계국, ISM -1.6 1.2 5.4 5.2 59.5 59.9 61.1 60.8 -3- 자료: 경제분석국, 미 연준 ( 유로지역 ) □ 양호한 회복흐름을 지속할 전망 ᄋ 방역조치 완화에 힘입어 3/4분기중 빠른 회복흐름*이 이어졌 으나 4/4분기 들어 일부 국가에서 코로나19가 재확산되면서 회복속도가 다소 둔화 * GDP성장률(전기대비, %): 21.1/4분기 -0.3 → 2/4분기 2.1 → 3/4분기 2.2 ▪10월 서비스업PMI가 기준치(50)를 상회한 가운데 프랑스, 스페인 등은 개선세를 지속한 반면, 독일은 회복세가 둔화 ᄋ 향후 경제활동 재개가 이어지는 가운데 경제회복기금 집행* 등이 양호한 회복흐름을 뒷받침할 전망 * 주요 4개국 집행액(억유로): 2021년 490 → 2022년 890(Barclays 추정) ► 유로지역 성장률 전망(%) · IMF(21.10월) · OECD(21.9월) 유로지역 주요 경제지표 (전월대비, %) 21.7월 8월 9월 10월 산업생산 1.3 -1.7 -0.2 .. 소매판매 -2.2 1.0 -0.3 .. 2020 2021e) 2022e) 5.0 4.3 5.3 4.6 -6.4 유로지역 이동제한지수 및 PMI 실업률 제조업PMI1) 서비스PMI1) 7.6 7.5 7.4 .. 62.8 61.4 58.6 58.3 59.8 59.0 56.4 54.6 주: 1) 기준치=50 자료: EU통계청, IHS Markit 자료: Goldman Sachs, IHS Markit -4- (일 본) □ 완만한 회복흐름을 나타낼 전망 ᄋ 코로나19 확산에 따른 소비위축과 자동차 생산차질의 영향으로 3/4분기중 부진*하였다가 4/4분기 들어 개선되는 조짐 * GDP성장률(전기대비, %): 21.1/4분기 -1.1 → 2/4분기 0.4 → 3/4분기 -0.8 ▪최근 들어 자동차 생산차질이 완화*되고 10월 수출도 증가로 전환 * 자동차 생산차질 대수(IHS Markit, 21.11월): 21.3/4분기 56.6만대 → 4/4분기e) 37.4만대 ᄋ 앞으로 경제활동이 점차 재개되는 가운데 신정부의 재정지원책*이 소비회복을 뒷받침할 전망 * 가계현금지급, 중기지원 등을 위한 55.7조엔 규모의 대책을 발표(11.19일) ►일본 성장률 전망(%) · IMF(21.10월) · OECD(21.9월) 2020 -4.6 2021e) 2022e) 2.4 3.2 2.5 2.1 일본 신규확진자수1) 및 PMI 일본 주요 경제지표 (전월대비, %) 21.7월 8월 9월 산업생산 소매판매 수출(통관) 민간기계수주액1) 0.9 -2.4 제조업PMI2) 53.0 52.7 서비스업PMI2) 47.4 42.9 10월 -5.4 .. 2.8 .. -3.9 2.7 0.0 .. 51.5 53.2 47.8 50.7 -1.5 -3.6 1.0 -4.0 0.1 0.3 주: 1)선박, 전력 제외 2)기준치=50 자료: 경제산업성, 재무성, 내각부, IHS Markit 주: 1)7일 이동평균 자료: Bloomberg, Our World in Data -5- (중 국) □ 성장세가 둔화되는 흐름이 이어질 전망 ᄋ 최근 헝다사태, 전력난, 고강도 방역정책 등의 영향으로 성장세가 둔화* * GDP성장률(전년동기대비, %): 21.1/4분기 18.3 → 2/4분기 7.9 → 3/4분기 4.9 ▪ 수출은 양호한 증가세를 지속하였으나, 산업생산, 소매판매 등 여타 실물지표는 부진 ᄋ 향후 부동산 디레버리징 기조 지속, 공동부유 정책에 따른 기업규제 강화 등이 성장 둔화 요인으로 작용할 전망 ▪ 이 경우에도 양호한 정책여력, 대외여건 등을 바탕으로 잠재수준*의 성장세는 이어갈 전망 * 인민은행은 향후 잠재성장률을 5.0~5.7% 수준으로 추정(21.3월) ► 중국 성장률 전망(%) · IMF(21.10월) · OECD(21.9월) 2020 2.3 2021e) 2022e) 8.0 5.6 8.5 5.8 중국 신규주택 분양가격 중국 주요 경제지표 (전년동월대비,%) 21.7월 6.4 8월 9월 10월 5.3 3.1 3.5 2.5 4.4 4.9 8.9 7.3 6.1 산업생산 소매판매 고정투자1) 수출 제조업PMI2) 비제조업PMI2) 53.3 47.5 53.2 52.4 8.5 10.3 19.3 25.6 28.2 27.1 50.4 50.1 49.6 49.2 주: 1) 누계 기준 2) 기준치=50 자료: 국가통계국, 해관총서 자료: 국가통계국 -6- ( 신흥국 ) □ 백신접종 확대 등으로 회복흐름이 재개될 전망 ᄋ 아세안5국은 감염병 확산세 둔화에 따른 생산차질 완화, 외국인 관광객 유입 재개* 등으로 경기가 점차 개선될 것으로 예상 * 관광업 의존도가 높은 태국, 말레이시아 등은 11월부터 유명 관광지에 대한 무격리 입국을 시행 ▪ 10월 제조업PMI가 기준치를 상회하는 등 경기가 개선되는 조짐 ᄋ 인도는 백신접종률 상승, 인프라투자 확대* 등에 힘입어 성장세가 이어질 전망 * 국가 소유의 인프라 자산을 민간에 임대하는 방식(NMP)을 통해 투자재 원을 확보하여 내년부터 신규 인프라를 본격적으로 구축할 예정 ▪산업생산이 양호한 증가세를 유지하고 있으며, 10월 제조업 및 서비스업PMI도 기준치를 크게 상회 아세안51) 주요 경제지표 (전년동월대비, %) 인도 주요 경제지표 (전년동월대비, %) 21.7월 8월 9월 10월 산업생산2) 0.9 -4.3 -1.3 소매판매 -6.7 -8.8 .. 수출 17.0 16.7 17.4 .. .. .. 21.7월 8월 9월 10월 11.5 12.0 3.1 .. (대중수출) 21.6 30.9 22.8 .. 4.0 -11.4 -19.8 -24.7 49.9 45.8 22.6 43.1 55.3 52.3 53.7 55.9 제조업PMI3) 44.9 44.4 48.1 52.7 산업생산 자동차판매 수출 제조업PMI1) 서비스업PMI1) 45.4 56.7 55.2 58.4 주: 1) 기준치=50 자료: 인도 통계청, IHS Markit, CEIC, Bloomberg 주: 1) 인도네시아, 태국, 말레이시아, 필리핀, 베트남 2) 인도네시아와 필리핀 제외 3) 기준치=50 자료: 각국 통계청, IHS Markit, CEIC, Bloomberg -7- ᄋ 브라질은 가뭄과 물류지연으로 인한 생산 부진의 영향으로 경기 회복세가 둔화될 전망 ▪ 재정적자 우려에 따른 통화가치 하락*과 연료·식료품 가격 급등으로 인한 물가 상승**이 소비를 제약 * 헤알/달러: 21.8월말 5.15 → 9월말 5.44 → 10월말 5.64 ** 소비자물가 상승률(전년동월대비, %): 21.8월 9.7 → 9월 10.3 ᄋ 러시아는 원유 및 천연가스의 수출 호조*에 힘입어 양호한 회복 흐름을 지속할 전망 * 원유수출(전년동월대비, %): 21.6월 116.9 → 7월 89.2 → 8월 110.5 ▪10월 제조업PMI가 지난 5월(51.9) 이후 처음으로 기준치를 상회 브라질 주요 경제지표 (전년동월대비, %) 러시아 주요 경제지표 (전년동월대비, %) 21.7월 8월 9월 10월 산업생산 7.2 4.6 6.8 .. 소매판매 5.1 5.3 5.6 .. 21.7월 8월 산업생산 1.3 -0.7 소매판매 5.8 -4.1 수출 31.7 56.8 제조업PMI1) 56.7 53.6 서비스업PMI1) 54.4 55.1 9월 10월 -3.9 .. -5.4 .. 33.9 27.6 54.4 51.7 54.6 54.9 수출 제조업PMI1) 전산업PMI1) 85.2 85.3 47.0 .. 47.5 46.5 49.8 51.6 53.5 49.3 50.5 48.8 주: 1) 기준치=50 자료: 브라질 통계청, IHS Markit, CEIC, Bloomberg 주: 1) 기준치=50 자료: 러시아 통계청, IHS Markit, CEIC, Bloomberg -8- ( 국제유가 ) □ 국제유가(두바이유 기준)는 배럴당 80달러 내외 수준으로 상승 ᄋ 이는 경기회복 등으로 수요가 크게 증대된 반면 미국, OPEC+ 등 주요 산유국의 생산은 이에 못 미치고 있는데 주로 기인 □ 주요 기관은 국제유가가 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 예상 ᄋ 내년 이후에는 주요 산유국의 생산 확대에 힘입어 수급불균형은 완화되겠으나 그 속도는 완만할 것으로 전망(EIA 등) ▪ 일각에서는 겨울철 이상기후 발생*으로 계절적 수요가 크게 확대될 가능성이 있는 것으로 평가 * 美 국립해양대기청(NOAA)은 3개월내 라니냐(동태평양 해수면 온도가 평년보다 0.5도 이상 낮은 현상)가 발생할 확률을 87%로 발표(21.11월) 국제유가 원유 수급 자료: Bloomberg, Reuters 주: 1) 19년 동월대비 증감 자료: EIA -9- ( 기타원자재가격 ) □ 천연가스, 석탄, 여타 원자재 가격은 10월 이후 대체로 안정된 모습 ᄋ 이는 주요 원자재 생산국가의 증산 등에 힘입어 공급제약이 점차 완화되고 있는 데 주로 기인 ▪ (천연가스·석탄) 러시아의 對유럽 천연가스 공급 확대, 중국의 석탄 증산 허용* 등으로 가격이 반락 * 중국정부는전력난심화에따른피해가커지자그간실시해온석탄생산제 한을 완화(10.8일)하고 투기거래 단속 계획을 발표(10.21일) ▪ (비철금속) 최근 급등했던 알루미늄 가격은 중국 전력난 완화의 영향으로 안정세를 나타냄 ▪ (곡물) 요소비료 가격이 급등함에 따라 옥수수를 중심으로 곡물 가격이 상승 □ 주요 기관은 내년중 수급여건 개선으로 기타원자재 가격이 점차 안정되겠으나 위기 이전에 비해서는 여전히 높은 수준을 지속할 것으로 예상(World Bank) 기타원자재가격1) 주: 1) 석탄은 호주 뉴캐슬항 현물, 천연 가스는 TTF 거래소 현물 기준 자료: Bloomberg 기타원자재가격 전망 (달러/톤) 석탄구리알루옥수 밀 미늄 수 2019 4.8 78 6,010 1,794 170 202 2020 3.2 61 6,174 1,704 165 211 주: 1) 단위: 달러/MMbtu 자료: World Bank(21.10월) 천연 가스1) 2021e) 2022e) 14.6 140 9,300 2,550 250 255 12.6 120 8,800 2,700 225 250 - 10 - 2. 국내경제 ( 재정지출 ) □ 금년중 재정지출은 11.9% 늘어나면서 높은 증가세를 이어갈 전망 ᄋ 이는 코로나 피해부문 지원을 위해 두 차례에 걸쳐 추경을 편성(49.8조원)한 데 주로 기인 ᄋ 2022년 재정지출은 금년 추경에 따른 기저효과 등으로 1.4% 증가하고, 2023년에는 3.2% 증가할 것으로 예상 재정지출 전망1) (조원, %) ▪통합재정지출 (증감률2)) - 경상지출 - 자본지출 - 순 융 자 2020 2021 2022e) 2023e) 연간 상반 하반e) 연간e) 상반 하반 연간 연간 517.8 329.0 250.3 579.3 341.4 246.2 587.6 606.6 (13.6) (9.4) (15.3) (11.9) (3.8) (-1.6) (1.4) (3.2) 455.1 284.5 226.8 511.3 302.8 218.4 521.2 535.5 34.9 24.2 12.9 37.1 23.4 16.9 40.3 40.4 27.8 20.3 10.6 30.9 15.2 11.0 26.1 30.6 주: 1) 통합재정 기준 자료: 기획재정부, 자체 추정 2) 전년동기대비 기준 □ 금년중 관리재정수지는 큰 폭의 적자규모가 이어질 전망 ᄋ 2022~2023년에도 관리재정수지 적자가 지속 주요 분야별 재정지출(총지출) (조원) 관리재정수지3) 구 분 · 보건· 복지· 고용 · 일반· 지방행정 · 산업·중소기업· 에너지 · R&D · SOC 총지출 20211) 2 1 2 . 1 9 9 . 7 40.1 27.5 26.6 604.9 20222) 증감 216.7 4.6 96.8 -2.9 30.4 -9.7 29.8 2.3 27.5 0.9 604.4 -0.5 주: 1) 2차 추경예산 기준 2) 2022년 정부예산안 기준 3)2021년은 2차 추경예산, 2022년은 정부예산안, 2023년은 2021~25년 국가 재정운용계획 기준 자료: 기획재정부 - 11 - (부동산시장) □ 주택매매가격은 수도권을 중심으로 오름세를 지속하였으나 9월 이후 상승폭이 다소 축소 (전월대비, %) ► 전국 - 수도권 - 비수도권 자료: 한국부동산원 21.5월 6월 7월 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.2 0.6 0.6 0.6 8월 9월 10월 1.0 0.9 0.9 1.3 1.2 1.1 0.7 0.6 0.7 ᄋ 금년 들어 개발 기대감 등으로 높아졌던 가격상승 기대*가 최근 대출규제 강화 등의 영향으로 약화 * (100초과시 상승전망 우세) 21.5월 6월 7월 8월 9월 10월 ►주택가격전망CSI 124 127 129 129 128 125 자료: 한국은행 □ 주택전세가격은 전월세신고제 시행, 보유세 부담 등에 따른 매물 부족과 재건축 이주, 청약 대기수요 증가 등으로 높은 오름세를 지속* * 10월 이후 주간 오름세는 둔화(주간 아파트 전세가격 상승률 : 10월2주 0.19% → 4주 0.18% → 11월1주 0.17% → 2주 0.16%) (전월대비, %) ► 전국 - 수도권 - 비수도권 자료: 한국부동산원 21.5월 6월 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 7월 8월 0.6 0.6 0.8 0.8 0.4 0.4 9월 10월 0.6 0.6 0.8 0.7 0.4 0.5 주택매매가격 및 거래량 주택전세가격 및 거래량 자료: 국토교통부, 한국부동산원 자료: 국토교통부, 한국부동산원 - 12 - □ 내년중 주택매매가격은 차입여건 악화, 공급확대 등의 영향으로 상승세가 둔화될 전망 ᄋ 대출규제 강화, 가계대출금리 상승 등으로 차입여건이 악화되 면서 주택수요는 점차 줄어들 것으로 예상 ᄋ 내년 입주물량은 금년에 비해 다소 늘어날 것으로 예상 □ 내년중 주택전세가격도 오름세가 다소 둔화될 전망* * 임대차보호법 개정 후 2년이 도래하는 22.8월부터 갱신계약(2+2년)이 만 료되고 신규계약이 체결되면서 전세가격이 상승할 가능성 주택담보대출 및 신용대출 금리1) 주택가격 및 입주물량 주: 1) 신규취급액 가중평균금리 자료: 한국은행 자료: 한국부동산원, 부동산114, 조사국 추정 - 13 - <주요 전망 전제치> (코로나19 전개양상 시나리오) □(세계) 전세계적으로 백신접종이 확대되면서 경제활동 제한이 점차 완화되겠으며, 그 속도는 국가별로 상이 ᄋ 선진국은 금년 하반기에 이어 내년에도 경제활동 제한의 완화 기조가 지속 ᄋ 신흥국은 내년 이후 광범위한 백신접종이 이루어지면서 경제활동 제한이 점차 완화 □ (국내) 금년말에 이어 내년에도 경제활동 제한의 완화 기조가 지속 □ 금년 및 내년중 세계경제 성장률은 코로나19 전개양상과 주요국 경기상황을 반영하여 5.5%, 4.3%로 전제 ᄋ 2023년은 3.4% 성장 □ 세계교역 신장률은 각각 8.1%, 5.5%로 전제 ᄋ 2023년은 4.2% 증가 □ 원유도입단가(기간 평균)는 각각 배럴당 71달러, 76달러로 전제 ᄋ 2023년은 71달러 수준 2020 2021e) 전망 전제치 상반 -3.2 5.5 4.2 -3.4 5.6 4.3 -6.4 5.0 5.0 -4.6 2.0 2.3 2.3 8.0 4.6 ▪세계교역 신장률(%)1) ▪원유도입단가(달러/배럴)2) 45 71 78 2022e) 하반 연간 2023e) ▪세계경제 성장률(%)1) 미국 유로 일본 중국 4.4 4.3 3.4 3.7 4.0 2.4 3.6 4.3 2.3 2.5 2.4 1.0 5.7 5.2 5.3 5.8 5.5 4.2 74 76 71 -8.3 8.1 5.2 주: 1) 전년동기대비 기준 2) 기간 평균, CIF 기준, 원유도입비중(2020년 기준): 중동산 69%, 여타 31% - 14 - II. 거시경제 전망 1. 경제성장 (1) 민간소비 □ 민간소비는 금년 3/4분기중 감염병 재확산에 따른 거리두기 강 화로 개선세가 주춤하였으나 최근 들어 회복흐름을 되찾는 모습 □ 향후 민간소비는 백신접종 확대 및 방역정책 전환에 힘입어 회복세가 강화될 전망 ᄋ 가계소득은 자영업 업황이 개선되고 고용도 회복세를 유지하면 서 점차 늘어날 것으로 예상 ►소상공인 경기전망 BSI - (음식점업) 자료: 소상공인시장진흥공단 GDP 민간소비 21.1/4 75.9 74.0 2/4 3/4 73.5 60.8 73.4 57.5 10월 11월 78.1 87.6 75.8 93.1 취업자수 및 소상공인 경기전망 주: 1) GDP 실질금액(계절조정) 기준 자료: 한국은행 자료: 통계청, 소상공인시장진흥공단 - 15 - ᄋ 소비심리는 일상회복에 대한 기대감 등으로 양호한 수준을 유지할 전망 ▪소비자심리지수가 9월 이후 상승 전환한 가운데, 그간 회복이 더뎠던 40세 미만 연령층의 소비심리도 19년말 수준을 회복 (19.12월=101.3) 21.6월 7월 8월 9월 10월 11월 ► 소비자심리지수 110.3 103.2 102.5 103.8 106.8 107.6 자료: 한국은행 □ 부문별로는 대면서비스 소비가 민간소비의 회복을 주도하겠으며, 국외소비도 점차 개선될 전망 ᄋ 대면서비스 소비는 영업제한 완화, 재택근무 감소 등에 따라 빠르게 반등할 것으로 예상 ᄋ 재화소비는 의복 등 외부활동 관련 품목의 지출이 늘어나고 부진했던 승용차 판매도 점차 개선되면서 증가세를 이어갈 전망 ᄋ 국외소비는 국내외 방역조치 완화*로 해외여행이 점진적으로 재개되면서 점차 회복될 것으로 예상 * 국내에서는 백신 접종완료자 귀국시 자가격리가 면제(21.5월)되었으며, 해외에서도 입국시 자가격리를 면제하는 국가가 점차 증가(괌, 태국 등) 소비지출전망 CSI 이동성 및 재택근무 자료: 한국은행 주: 1) 평일 일과시간대 거주지에 체류한 시간 비중(0~1) 자료: Google, 국내 이동통신사 - 16 - □ 또한 정부의 지원정책도 향후 민간소비의 회복을 뒷받침할 것 으로 예상 ᄋ 4/4분기에는 추경 집행* 등이 소비 반등에 기여 * 소상공인 손실보상(2.4조원)#, 상생소비지원금(0.7조원), 소비쿠폰(0.2조원) 등 예산도 집행중 # 기존예산 1.0조원 + 초과세수 활용 추가확보 1.4조원 ᄋ 내년에도 소상공인, 취약계층 등에 대한 정책지원*이 계속되면서 가계 구매력 증대 요인으로 작용할 전망 * 소상공인 손실보상: <21년> 1.0조원 → <22년> 1.8조원 저소득·취약계층 지원: 75.1조원 → 83.3조원 청년희망사다리 패키지: 20.1조원 → 23.5조원 ⇒ 민간소비는 금년과 내년중 각각 3.5%, 3.6% 증가할 전망 ᄋ 2023년에는 2.5% 증가할 것으로 예상 민간소비 전망 (전년동기대비, %) 2022e) 2023e) -5.0 2.4 4.7 3.5 4.1 3.2 3.6 2.5 2020 2021 연간 상반 하반e) 연간e) 상반 하반 연간 연간 - 17 - (2) 설비투자 □ 금년 3/4분기중 설비투자는 반도체 장비 투자를 중심으로 높은 수준을 이어갔으나, 자동차 생산차질 등으로 운송장비 투자가 감소하면서 조정받는 모습 □ 향후 설비투자는 국내외 경기회복, 신성장산업 투자 확대 등으로 양호한 흐름을 나타낼 전망 GDP 설비투자 부문별 설비투자1) 주: 1) GDP 실질금액(계절조정) 기준 자료: 한국은행 주: 1) IT는 반도체·디스플레이 장비 기준, 비IT는 IT부문 제외 자료: 조사국 추정 □ 제조업은 대규모 IT부문 설비투자가 이어지는 가운데, 비IT부문 설비투자도 개선되면서 꾸준히 증가할 것으로 예상 ᄋ IT부문은 반도체와 디스플레이를 중심으로 경쟁력을 제고하기 위한 투자가 지속 ▪반도체는 메모리 공정 전환, 파운드리 점유율 확대 등을 위한 투자가 늘어날 전망 ▪ 디스플레이는 고부가가치인 OLED 부문 증설이 예정 - 18 - IT부문 기업 투자 계획 삼성 경쟁력 (반도체) 제고 SK 낸드 하이닉스 증설 삼성 중소형 (디스플레이) OLED LG 중소형 디스플레이 OLED 합계 자료: 각사 모니터링, IB 및 증권사 전망 반도체 제조용장비 수입액 (조원) 내용 2021년 38 13 4 3 58 2022년 34~38 13~17 4~6 4 55~65 ᄋ 비IT부문은 글로벌 경기회복, 신성장산업 확대 등으로 투자가 증가할 전망 ▪ 경기회복으로 수요가 늘어나면서 기계, 철강 등 대부분의 업종에서 기업 투자 유인이 증대* * 설비투자의 선행지표인 설비투자 조정압력(제조업 생산증가율 - 생산능력증가율)이 대부분의 업종에서 확대# #설비투자 조정압력이 크게 확대되는 경우 시차를 두고 설비투자가 증가하는 경향 ▪배터리, 바이오, 전기차 등 신성장 부문에 대한 투자가 증가할 것으로 예상 □ 서비스업*은 방역정책 전환 등으로 업황이 회복되면서 설비투자가 증가할 전망 * 산업별 설비투자(연간GDP) 내의 서비스업 비중(20년)은 40.1%로 운수업 (9.9%), 정보통신업(6.2%), 도소매·숙박음식점업(3.4%), 보건복지업(3.1%) 등이 높은 비중을 차지 ᄋ 방역정책 전환에 힘입어 대면서비스업을 중심으로 매출이 늘면서 투자가 증가할 것으로 예상 - 19 - 자료: 관세청 1)2) 비IT제조업투자와 설비조정압력 서비스업 매출과 설비투자 주: 1) 제조업 생산증가율 - 생산능력증가율 2) 21년은 1/4~3/4분기중 자료: Kis-value, 통계청 자료: 한국은행 ⇒ 설비투자는 금년과 내년중 각각 8.2%, 2.4% 증가할 전망 ᄋ 2023년에는 1.5% 증가할 것으로 예상 설비투자 전망 (전년동기대비, %) 2022e) 2023e) 7.1 12.6 3.9 8.2 -0.5 5.5 2.4 1.5 2020 2021 연간 상반 하반e) 연간e) 상반 하반 연간 연간 - 20 - (3) 지식재산생산물투자 □ 지식재산생산물투자는 양호한 증가세를 이어갈 전망 ᄋ 경기회복에 따른 기업실적 호조에 힘입어 R&D 투자가 늘어날 것으로 예상 ▪정부는 내년도 신성장산업 분야 지원 등을 위한 R&D 예산을 금년 대비 상당폭 확대(29.8조원) ᄋ 기타지식생산물투자는 IT서비스 수요 확대, 디지털 전환 가속화 등으로 소프트웨어 관련 투자를 중심으로 증가할 전망 ▪5G특화망* 신속구축을위한정부의심사절차통합및간소화등 규제개선도 투자 증가 요인으로 작용 * 전국범위 이동통신과 달리 특정지역(건물, 공장 등)에 서비스를 제공하는 맞춤형 네트워크 R&D투자 및 제조업 매출액1) 정부 R&D 예산1) 주: 1) 21.3/4분기 이후는 컨센서스 수치 자료: 한국은행, FnGuide 주: 1) 21년까지는 추경, 22년은 정부예산안, 23년은21~25년국가재정운용계획기준 자료: 기획재정부 ⇒ 지식재산생산물투자는 금년과 내년중 각각 4.1%, 3.9% 증가할 전망 ᄋ 2023년에는 3.8% 증가할 것으로 예상 지식재산생산물투자 전망 (전년동기대비, %) 2020 2021 2022e) 2023e) 연간 상반 하반e) 연간e) 상반 하반 연간 연간 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 3.7 3.9 3.8 - 21 - (4) 건설투자 □ 금년 3/4분기중 건설투자는 건설자재 가격 급등, 기상여건 악 화 등으로 토목건설 투자를 중심으로 부진 □ 향후 건설투자는 건물건설 투자의 개선흐름이 이어지는 가운데 토목건설 투자도 늘어나면서 점차 회복될 전망 GDP 건설투자 부문별 건설투자1)2) 주: 1) GDP 실질금액(계절조정) 기준 자료: 한국은행 주: 1) GDP 실질금액을 지수화 2) 음영된 부분은 전망치 자료: 한국은행, 조사국 추정 □ 주거용 건물건설은 양호한 선행지표 등을 고려할 때 주택공사물 량이 점차 늘어날 전망 ᄋ 주택수주가 최근까지 높은 수준을 유지하고 신규착공도 증가 ᄋ 미분양주택 감소세가 지속되는 가운데 내년도 입주예정 물량도 적은 수준인 점을 감안하면 향후 주택공급 유인이 클 것으로 예상 1) 주택 수주 및 주거용 착공면적 1) 주거용 건물투자 및 누적착공면적 주: 1) 직전 33개월 합산 기준 자료: 한국은행, 국토교통부, 조사국 추정 주: 1) 21년은 1~9월중 실적을 이용하여 추정 자료: 통계청, 국토교통부, 조사국 추정 - 22 - □ 비주거용 건물건설은 방역정책 전환 등의 영향으로 상업용 건물건 설을 중심으로 투자가 증가할 전망 ᄋ 공업용 건물건설은 기업 설비투자 계획을 감안하면 신규착공이 크게 늘어나기는 어려울 전망 ᄋ 상업용 건물건설은 사무실‧ 점포 등 서비스업 관련 수주가 늘어 나면서 투자가 개선될 것으로 예상 1) 1)2) 정부 SOC예산 서비스업 생산 및 사무실‧ 주: 1) 대면서비스업(숙박·음식점업, 운수· 창고업, 예술·스포츠·여가 관련 서비스업, 교육서비스업 등) 기준 자료: 통계청, 조사국 추정 점포 수주 □ 토목건설 투자는 정부 SOC 예산 확대 등으로 감소에서 증가로 전환할 전망 ▪ 국가균형발전 프로젝트의 철도 및 도로 건설사업 등이 본격화되면서 정부투자가 늘어날 전망 ⇒ 건설투자는 금년중 0.7% 감소하겠으며, 내년에는 2.6% 증가할 전망 ᄋ 2023년에는 2.1% 증가할 것으로 예상 건설투자 전망 (전년동기대비, %) 2022e) 2023e) 2.1 3.1 2.6 2.1 주: 1) 추경 포함 2) 건설기성 디플레이터로 실질화 (21~22년은 21.1~9월중 자료 사용) 자료: 기획재정부 2020 2021 연간 상반 하반e) 연간e) 상반 하반 연간 연간 -0.4 -1.5 0.1 -0.7 - 23 - (5) 상품수출 □ 3/4분기중 상품수출(GDP 실질 재화수출)은 주요국의 수입수요가 확대되면서 전기대비 증가 □ 향후 상품수출은 글로벌 경기회복, 견조한 IT 수요 등에 힘입 어 양호한 증가 흐름을 이어갈 것으로 예상 ▪글로벌 공급차질과 주요국 재화 소비의 서비스 소비로의 전환은 상품수출 확대를 제약하는 요인으로 작용 지역별 통관수출 증가율 글로벌 교역·성장과 국내 상품수출1) 자료: 관세청 주: 1) GDP 중 실질 재화수출 자료: CPB, WTO, IMF, 한국은행 □ 내년중 수출금액(통관수출)은 단가 하락에도 불구하고 물량이 늘 어나면서 증가세를 이어갈 전망 ᄋ (IT) 반도체와 컴퓨터(SSD)가 추세적인 디지털 전환 수요 등으로 꾸준한 증가세를 지속할 것으로 예상 통관수출 증가율 D램 수급 및 가격 자료: 한국은행, 관세청 주: 1) 기준치=100 이상은 초과공급, 이하는 초과수요 2) 8Gb 평균가격 기준 자료: Gartner (21.9월) - 24 - ᄋ (비IT) 철강 및 화공품은 수출단가 하락으로 감소하겠으나, 자동차, 석유제품 등은 차량용 반도체 생산차질 완화, 국가간 인적이동 확대 등으로 증가할 전망 ᄋ (무통관수출) 스마트폰 수요가 5G폰을 중심으로 확대되고 동 남아지역 현지생산도 점차 정상화되면서 증가할 것으로 예상 석유제품 수출물량과 글로벌 여행객수 글로벌 자동차 생산 전망 주: 1) 21.1~7월 누적 기준 자료: IHS Markit(21.10월) 2) 2021년은 2019년 대비 증가율 자료: 한국은행, UNWTO ⇒ 금년과 내년중 상품수출은 각각 8.5%, 2.6% 증가할 전망 ᄋ 2023년에는 2.5% 증가할 것으로 예상 상품수출1) 전망 (전년동기대비, %) 2022e) 2023e) 1.9 3.3 2.6 2.5 2020 2021 연간 상반 하반e) 연간e) 상반 하반 연간 연간 -0.5 14.4 3.5 8.5 주: 1) GDP 실질 재화수출 - 25 - (6) GDP 성장률 □ 경제성장률은 금년과 내년중 각각 4.0%, 3.0% 수준을 나타낼 전망 2018 2019 2020 ► 경제성장률(전년대비, %) 2.9 2.2 -0.9 ᄋ 국내 경기는 수출과 투자가 양호한 흐름을 지속하는 가운데 민간소비의 회복세가 강화되면서 견실한 성장흐름을 이어갈 것으로 예상 GDP -0.9 민간소비 -5.0 설비투자 7.1 지식재산생산물투자 4.0 건설투자 -0.4 상품수출 -0.5 상품수입 -0.1 4.0 4.0 4.0 2.4 4.7 3.5 12.6 3.9 8.2 4.0 4.1 4.1 -1.5 0.1 -0.7 14.4 3.5 8.5 12.5 7.8 10.1 GDP 성장률 전망경로 자료: 한국은행 경제성장 전망 2020 2021 연간 상반 하반e) 연간e) 상반 하반 연간 연간 2021e) 2022e) 2023e) 4.0 3.0 2.5 (전년동기대비, %) 3.0 3.1 3.0 2.5 4.1 3.2 3.6 2.5 -0.5 5.5 2.4 1.5 4.1 3.7 3.9 3.8 2.1 3.1 2.6 2.1 1.9 3.3 2.6 2.5 2.4 3.7 3.1 2.6 2022e) 2023e) - 26 - □ 성장에 대한 지출부문별 기여도를 보면, 금년중 내수와 수출 기여도 모두 큰 폭의 플러스로 전환되겠으며 내년에는 수출 기여도가 줄어드는 반면 내수 기여도는 확대될 전망 (%,%p) ► GDP 내 수 수 출 2019 2020 2.2 -0.9 1.9 -0.4 0.3 -0.5 2023e) 2021e) 2022e) 4.0 3.0 2.5 1.9 2.2 1.7 2.1 0.8 0.8 □ 향후 성장경로 상에는 불확실성이 높은 상황 ᄋ (상방리스크) 전세계적인 방역조치 완화에 따른 경제활동 재개 가속화, 신흥국 백신접종의 빠른 확대, 글로벌 공급차질 조기 해소 등 ᄋ (하방리스크) 겨울철 국내외 감염병 확산세 심화, 글로벌 공급 차질 장기화, 중국경제 성장세 둔화 등 내수와 수출의 순성장 기여도1) 주: 1) I/O표를 이용하여 세부 지출항목별로 수입유발 효과를 차감하여 시산 자료: 한국은행 - 27 - 2.고 용 (1)동 향 □ 3/4분기 이후 취업자수(전년동기대비)는 서비스업을 중심으로 큰 폭의 증가세를 지속* * 대면서비스업은 여전히 부진(21.9월 -5.9만명 → 10월 -6.7만명) ᄋ 제조업 취업자수는 감소폭이 축소되었으며, 건설업 취업자수는 증가세를 유지 ᄋ 종사상지위별로는 상용직 취업자수의 증가폭이 확대 (전년동월대비, 만명) 취업자수 증감(전체) ► 제조업 산업별 ► 건설업 21.6월 7월 58.2 54.2 -1.0 0.6 14.0 9.2 44.2 44.0 32.1 36.1 24.7 18.2 1.5 0.0 8월 9월 51.8 67.1 -7.6 -3.7 12.3 5.7 43.6 63.3 32.4 51.5 22.3 21.9 -2.9 -6.3 10월 65.2 -1.3 5.2 59.1 61.5 5.6 -1.9 종사상 지위별 ► 서비스업 ► 상용직 ► 임시일용직 ► 비임금근로자 □ 10월중 실업률(S.A.)은 3.2%로 전월(3.0%)대비 상승 취업자수 증감 및 실업률 산업별 취업자수 경로1) 주: 1) 음영은 코로나19 확산기 2) 도소매, 숙박음식, 교육, 예술·스포츠·여가, 개인서비스 등 자료: 통계청 자료: 통계청 - 28 - (2)전 망 □ 취업자수는 경기회복, 방역정책 전환 등에 힘입어 증가세를 이어갈 전망 ᄋ 제조업 취업자수는 IT부문이 둔화되면서 소폭 감소할 것으로 예상 ᄋ 건설업 취업자수는 정부의 인프라 투자 확대*, 공공주택 공급 증가 등으로 증가세를 지속할 전망 * SOC 예산안(본예산 기준, 조원): 2021년 26.5 → 2022년 27.5 제조업 취업자수 건설업 취업자수 자료: 통계청 자료: 통계청 ᄋ 서비스업 취업자수는 대면서비스 수요가 늘어나면서 회복세가 확대될 전망 ▪일자리 관련 예산 증액*, 공공일자리 사업 확대** 등으로 보건복지 및 공공행정 부문의 취업자수는 증가세를 지속할 전망 * 일자리 예산(본예산 기준, 조원): 2021년 30.1 → 2022년 31.3(+4.0%) ** 취업 취약계층 직접일자리(만개): 2021년 101 → 2022년 105(+4) ▪대면서비스업의 경우 앞으로 방역대책이 완화되고 대면활동이 증 가하면서 부진이 점차 완화될 것으로 예상 - 29 - 서비스업 취업자수 서비스업 업종별 취업자수 증감 자료: 통계청 주: 1) 숙박음식, 도소매, 교육, 예술· 스포츠·여가, 개인서비스 등 자료: 통계청 ᄋ 한편 생산연령인구(15~64세) 감소는 향후 고용회복의 구조적 제약요인으로 작용 (전년대비 증감, 만명) ►생산연령인구(15∼64세, A) ►65세 이상(B) ►15세 이상 인구(A+B) 자료: 통계청 2020년 2021년e) -23.1 -22.5 44.1 41.2 20.9 18.6 2022년e) 2023년e) -24.6 -26.7 43.8 47.3 19.2 20.6 ⇒ 취업자수는 금년과 내년중 각각 35만명, 25만명 증가할 전망 ▪ 금년과 내년중 실업률은 각각 3.7% 및 3.6%, 고용률은 각각 60.4% 및 60.6%로 전망 ᄋ 2023년에는 20만명 증가할 전망 고용 전망 취업자수 증감1) 실업률 (만명, %) 2020 2021 2022e) 2023e) 연간 상반 하반e) 연간e) 상반 하반 연간 연간 -22 12 57 35 28 22 25 20 4.0 4.5 2.9 3.7 3.8 3.3 3.6 3.7 (S.A.) - 4.1 3.2 - 3.5 3.6 - 고용률2) 60.1 59.8 61.1 60.4 60.0 61.1 60.6 60.7 [65.9] [65.8] [67.0] [66.4] [66.3] [67.3] [66.8] [67.2] 주: 1) 전년동기대비 2) 15세 이상, [ ] 내는 15~64세(OECD기준) - 30 - 3.물 가 (1)여 건 ( 해외요인 ) □ (국제원자재가격) 국제유가는 10월 이후 80달러 내외 수준으로 크게 상승 ᄋ 곡물가격은 비료가격 상승 등의 영향으로 옥수수, 소맥을 중심 으로 높은 수준에서 등락 □ (환율) 원/달러 환율은 미국의 통화정책 조기 정상화 우려 등으로 상승 국제원자재가격 원/달러 환율 자료: Bloomberg 주: 1) GARCH(1,1) 모형을 이용하여 추정 자료: 한국은행 ( 국내요인 ) □ (국내수요) GDP갭률은 마이너스폭이 축소될 전망 □ (기대물가) 일반인 기대인플레이션율(향후 1년)은 2%대 중후반으로 상승* * 21.2월 2.0% → 3~4월 2.1% → 5월 2.2% → 6~7월 2.3% → 8~10월 2.4% → 11월 2.7% □ (노동비용) 명목임금은 기업 수익성 개선, 특별급여 증가* 등으로 오름폭이 확대 * 자동차관련산업의임금협상타결금지급등 - 31 - 기대인플레이션율 근로자 1인당 임금1) 주: 1) 21.3/4분기는 7~8월 기준 2) 음식점·주점업, 숙박업, 사업시설관리, 교육서비스, 수리업, 스포츠·여가 자료: 고용노동부 주: 1) 18.9월 이후는 신표본 기준 자료: 한국은행, Consensus Economics ( 기타요인 ) □ (농축수산물) 농축산물가격 상승세는 당초 예상보다 더디게 둔화 ᄋ 농산물가격은 하락하였으나 축산물가격이 가정내 수요 증가, 물류비용 상승 등으로 높은 오름세를 지속 * (전년동기비, %) 농축산물 - 농산물 - 축산물 (수입쇠고기) 21.2/4 3/4 14.0 8.0 16.2 5.4 10.3 12.7 2.4 7.3 8월 9월 10월 9.0 4.2 0.3 7.1 -0.6 -6.3 12.5 13.9 13.3 6.6 10.1 17.7 □ (가공식품) 가공식품가격은 국제식량가격 및 조미료가격(설탕, 소금) 상승, 원유(原乳)가격 인상 등의 영향으로 하반기 들어 오름폭이 크게 확대 가공식품가격 누적상승률1) 주: 1) 21.2월은 양념소스, 부침가루 등 명절 관련 품목의 큰 폭 할인으로 하락 자료: 통계청, 조사국 유류세 인하1) 전후 휘발유가격 - 32 - 주: 1) 유류세(정액세) 20% 인하분이 모두 가격에 반영될 경우에는 164원 하락 자료: 오피넷, 조사국 □ (정부정책) 고교무상교육에 따른 물가하방압력은 축소되겠으나, 지난해 통신비 지원의 기저효과가 사라지는 가운데 유류세 인하 조치가 하방요인으로 작용 ▪ 유가 및 원/달러 환율 상승에 따른 연료비 증가는 내년 이후 전기료, 도시가스요금 등에 대한 인상 압력으로 작용 □ (집세) 전·월세(신규계약 기준) 상승 지속으로 집세(CPI 기준) 오름폭은 점차 확대될 전망 주요 공공요금 조정1) 분류 내용 - 상수도료 인상(경북, 10월) 전‧ 월세 상승률 수도 전기료 교통 교육 의료 인 상 인 하 - 4/4분기 전기료 인상(10월) - 택시료 인상(부산, 12월 예정) - 고교납입금 무상화 확대(전북 등, 3월) -무상급식 확대(서울·대구등, 3월) - 유아 학비·보육료 지원 확대(3월) - 흉부 초음파 급여화(4월) - 심장 초음파 급여화(9월) 주: 1) 2021년중 시행 기준 자료: 정부·지방자치단체 발표자료, 조사국 서베이 자료: 한국부동산원 - 33 - (2)전 망 □ 향후 공급측 요인(식료품·에너지)이 소비자물가에 미치는 영향은 점차 줄어들겠으나 경기회복으로 수요측 물가상승압력이 커지는 가운데 글로벌 공급 병목의 영향이 내구재가격 등에 일부 반영될 것으로 예상 □ 소비자물가는 금년중 2.3%*, 2022년과 2023년에는 각각 2.0%, 1.7% 상승할 전망 * 현행 소비자물가(2015=100) 기준. 올해 12월 및 연간 상승률은 기준년 개편 후 신계열(2020=100) 기준으로 공표될 예정 ᄋ 근원인플레이션율(식료품·에너지 제외)은 금년중 1.2%, 2022년과 2023년 에는 각각 1.8%, 1.6%를 나타낼 전망 물가 전망 (전년동기대비, %) 2020 2021 2022e) 2023e) 연간 상반 하반e) 연간e) 상반 하반 연간 연간 소비자물가 식료품·에너지 제외 농산물·석유류 제외 0.5 1.8 0.4 0.8 0.7 1.2 2.8 2.3 1.6 1.2 2.1 1.6 2.3 1.8 2.0 1.7 2.0 1.7 1.8 1.6 2.3 1.9 2.1 1.7 □ 물가 전망경로 상에는 상하방 리스크가 혼재 <상방 리스크> ▪ 유가, 천연가스 등 에너지가격의 높은 오름세 지속 <하방 리스크> ▪ 겨울철 감염병 재확산에 따른 소비 회복세 둔화 ▪백신접종 확대 및 방역정책 전환에 ▪유가 등 에너지가격 하락 따른 소비 회복세 강화 ▪ 공급병목이 물가에 미치는 영향 확대 - 34 - 4. 경상수지 □ 금년중 경상수지는 서비스수지 및 본원소득수지 개선으로 흑자 규모가 확대되겠으나, 내년에는 서비스수지 적자폭이 커지면서 흑자규모가 줄어들 전망 ᄋ (상품수지) 금년중 유가상승 및 경기회복으로 지난해에 비해 흑자폭이 축소되고, 내년에도 흑자규모가 소폭 줄어들 전망 ᄋ (서비스수지) 해상운임 상승, 해외여행 감소 등으로 금년중 적자폭이 축소되겠으나, 내년에는 내국인의 해외여행이 일부 재개되면서 다시 확대될 전망 ᄋ (본원소득수지) 금년중 해외배당과 이자 수입을 중심으로 크게 확대되겠으며, 내년에도 금년과 비슷한 수준을 나타낼 전망 경상수지1) 서비스수지1) 주: 1) 기간중 월평균 자료: 한국은행 주: 1) 기간중 월평균 자료: 한국은행 ⇒ 경상수지 흑자규모는 금년중 920억달러, 2022년과 2023년에는 각각 810억달러, 750억달러를 기록할 전망 ᄋGDP 대비 경상수지 흑자 비율은 금년 5%대 초반에서 내년 4% 후반으로 낮아질 전망 경상수지 전망1) 2020 2021 연간 상반 하반e) 연간e) 상반 (억달러) 2022e) 2023e) 하반 연간 연간 450 810 750 410 750 770 경상수지 상품수지 수출(통관) 수입(통관) 753 443 476 920 819 382 383 765 5,125 3,032 3,378 6,410 (-5.5) (26.0) (24.2) (25.1) 4,676 2,855 3,225 6,080 (-7.1) (24.2) (35.6) (30.0) 360 340 3,220 (6.2) 3,090 (8.2) 20 -30 3,260 6,480 (-3.5) (1.1) 3,070 6,160 (-4.8) (1.3) 6,430 (-0.8) 6,080 (-1.3) 서비스・ 본원・ 이전소득 -67 서비스수지 -162 62 93 155 -29 14 -15 40 60 -20 -60 -90 -140 주: 1) ( )내는 전년동기대비 증가율(%) - 35 - III. 주요 현안점검 품목별 수출 물량의 추세 및 단기 여건 점검 (1) 검토 배경 □ 수출물량은 지난해 하반기 이후 높은 증가세를 나타냈으나, 내년에는 코로나19 이후의 기저효과가 상당 부분 사라지면서 증가세가 둔화될 전망 ᄋ 내년에는 수출물량이 기존 성장 추세로 점진적으로 회귀하는 가운데 코로나 이후 여건 변화에도 영향을 받을 것으로 보임 코로나 전후 수출물량 증감률 수출물량의 장기 추세1) 자료: 한국은행 주: 1) 추세는 HP필터를 이용하여 추출 자료: 한국은행, 조사국 추정 ⇒ 품목별 수출물량 추세와 코로나 이후의 여건 변화를 감안하여 내년중 수출물량을 전망 - 36 - (2) 품목별 추세 현황 □ 우리 수출 주력 품목은 코로나19 이전의 추세를 기준으로 1 고성장(반도체, 컴퓨터(SSD)), 2 완만한 성장(석유화학, 기계, 자동차), 3 둔화(디스플레이(LCD), 철강) 품목으로 각각 구분 가능 ∧ 고 성 장 ∨ ∧ 완 만 한 성 장 ∨ ∧ 둔 화 ∨ 자료: 조사국 추정 (화공품) (기계·자동차) 품목별 수출물량 추세1) (반도체) (컴퓨터<SSD>) (디스플레이<LCD>) (철강) 주: 1) 품목별 수출금액 및 물가지수를 이용하여 품목별 물량을 추정. 계절조정 (BOK-X-13ARIMA-SEATS 모형 이용)한 후 HP필터를 이용하여 추세 추출 - 37 - (3) 성장 추세 유형별 여건 점검 ( 고성장 품목: 반도체, 컴퓨터(SSD) ) ※ SSD(Solid State Drive)는 낸드플래시로 만든 데이터 저장 장치로 품목은 컴퓨터로 분류되나, 특성상 반도체로 볼 수 있음 □ (추세) 반도체와 컴퓨터(SSD)는 수요처 다양화 및 IT제품 고사 양화로 추세적으로 성장하여 왔으며, 앞으로도 디지털 전환 등 에 힘입어 높은 성장세를 지속할 것으로 예상 ᄋ (단기 여건) 최근 D램가격 하락에 따른 수익성 저하가 생산을 제약하는 요인으로 작용할 수 있겠으나, 고성장 추세가 이어 질 것으로 판단 ▪2019년에는 D램 가격 급락(전년대비 -42.4%)에도 불구하고 반도체 수출물량은 전년대비 12.6% 증가 수요처별 D램 수요 전망 비메모리 및 SSD 수출 자료: Gartner(21.9월) 주: 1) 2021년은 전망치 자료: 관세청, 조사국 추정 - 38 - ( 완만한 성장 품목: 석유화학제품, 자동차, 기계류 ) □ (추세) 화공품과 석유제품은 중국의 자급률 제고 및 탄소중립정책 추진으로, 기계류는 중국*의 성장세 둔화로 각각 성장세가 점진적 으로 완만해질 것으로 보이며, 자동차의 경우 그간 해외생산 확대에 따라 정체되었으나 앞으로는 SUV 및 친환경차 수요 확대로 완만한 성장세로 전환될 전망 * 기계류 수출 대상국 비중(2020년, %): 중국 27.3, 미국 17.6, EU 12.0 ᄋ (단기 여건) 코로나19 확산 이후 크게 위축되었던 석유제품은 내년중 국내외 인적이동이 점차 재개되면서 확대될 것으로 예상되며, 자동차의 경우 차량용 반도체 공급차질이 동남아지역 백신접 종 확대 등으로 점차 개선될 전망 ▪ 기계류는 내년중 對중국 수출여건의 불확실성이 있으나, 미국, EU, 중동 등 여타 지역에서의 인프라 투자 확대가 이를 상쇄할 것으로 예상 에틸렌 설비 증설 전망 친환경차 수출대수 및 비중 자료: Bloomberg 등 자료: 산업통상자원부 - 39 - ( 둔화·정체 품목: 디스플레이(LCD)·스마트폰, 철강 ) □ (추세) 디스플레이(LCD)와 스마트폰은 해외생산 확대 및 중국 업체와의 경쟁 심화로, 철강은 미·EU 수입규제, 탄소중립정책 추진으로 정체되거나 완만하게 둔화되는 추세를 나타낼 전망 ᄋ (단기 여건) 전방산업 수요 회복, 중국의 탄소중립정책 시행(중국 내 철강생산·수출 축소)에 따른 우리 기업의 반사효과*는 내년중 철강 수출에 긍정적 요인으로 작용 * 중국은 탄소 배출량이 많은 철강에 대해 생산·수출 축소 정책을 추진중이며, 이에 따라 국내에서 생산되는 철강에 대한 수입수요가 증가할 가능성 스마트폰 세계시장 점유율 중국 철강 산업의 정책 전환 방향 주: 1) 한국은 상위 1개사, 중국은 상위 자료: 철강협회 자료 재인용 3개사 기준 2) 21년은 1~9월중 기준 자료: OMDIA - 40 - (4) 향후 전망 □품목별 수출물량의 추세 및 단기 여건을 살펴본 결과, 내년중 수출물량은 양호한 증가흐름을 이어갈 전망 ᄋ 향후 여건 및 세계교역신장률 전망 등을 감안해 볼 때, 내 년중 전체 수출물량 증가율은 코로나19 이전 5년 평균 (+2.5%)을 소폭 상회할 것으로 예상 ▪ 글로벌 공급차질 해소 시기, 중국경제의 성장 둔화 정도, IT경기의 하강 가능성 등은 주요 리스크로 잠재 품목별 수출물량 추세 전망 수출물량과 세계교역신장률 자료: 한국은행, CPB, 조사국 전망 - 41 - 부문별 담당부서 및 담당자 부문 부서 담당자 작성총괄 조사국 최창호 이용대 I. 대내외 여건 점검 1. 세계경제 2. 국내경제 재정지출 부동산시장 <주요 전망 전제치> 미국 유로지역 일본 중국 신흥국 국제유가 조사국 오태희 임상은 윤남준 이재운 신동수 주연희 조주연 주연희 장병훈 배기원 한채수 이택민 양준빈 김현익 장병훈 이은송 임상은 이재운 남석모 이진기 조강철 권인하 이용대 김형진 II. 거시경제 전망 1. 경제성장 (1) 민간소비 (2) 설비투자 (3) 지식재산생산물투자 (4) 건설투자 (5) 상품수출 (6) GDP성장률 2. 고용 3. 물가 4. 경상수지 조사국 곽법준 김주완 이흥후 안준영 박종욱 이나윤 박상우 곽윤영 김선진주 욱 안희정 이윤정 이용대 조병수 김동훈이 웅 송상윤 김하은 이동원 이승철 오강현 김윤경 강재훈 이재진 민은지 안희정 III. 주요 현안점검 품목별 수출 물량의 추세 및 단기 여건 점검 조사국 김선진 이윤정 - 42 -