19년 산업연관표(연장표)

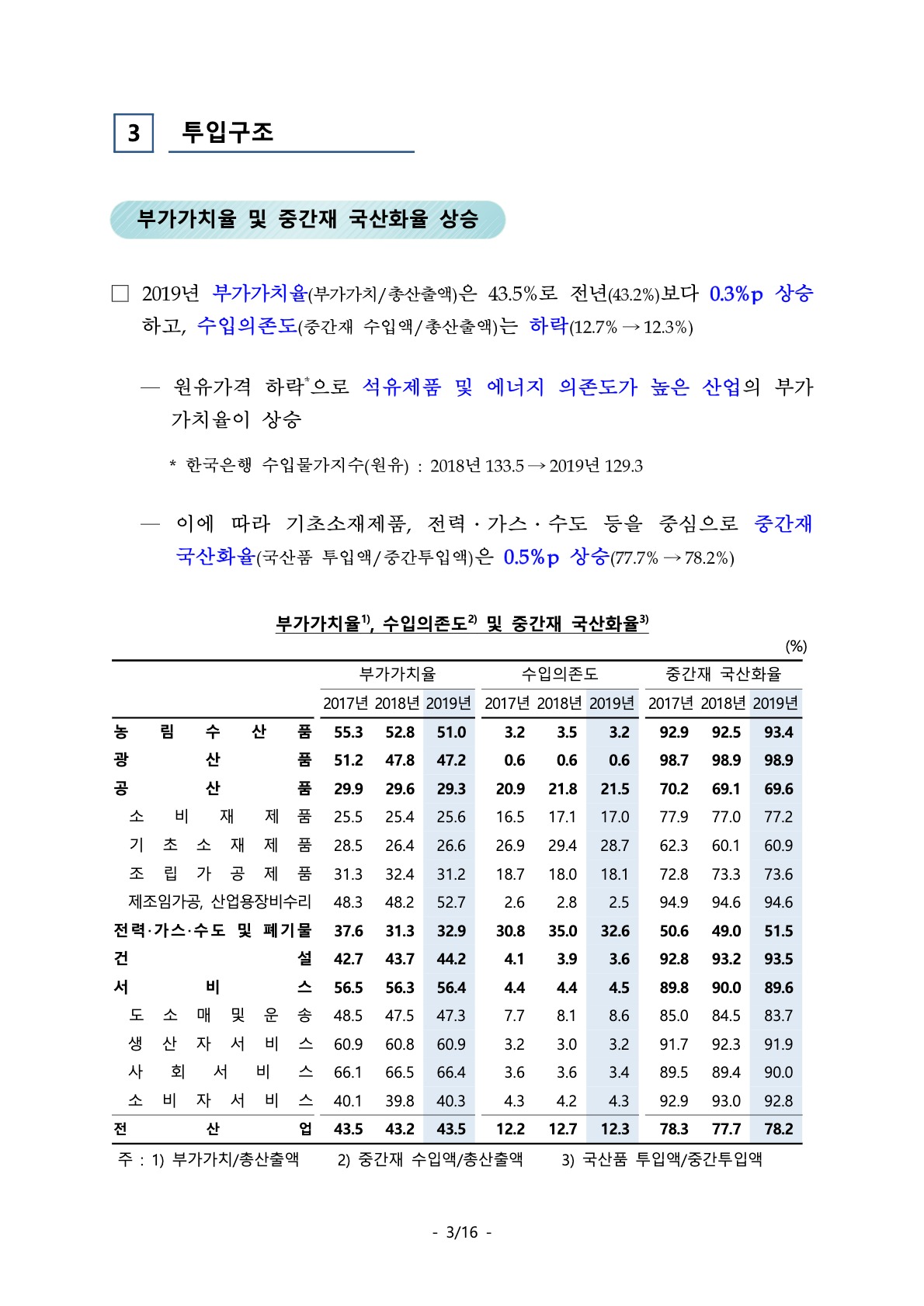

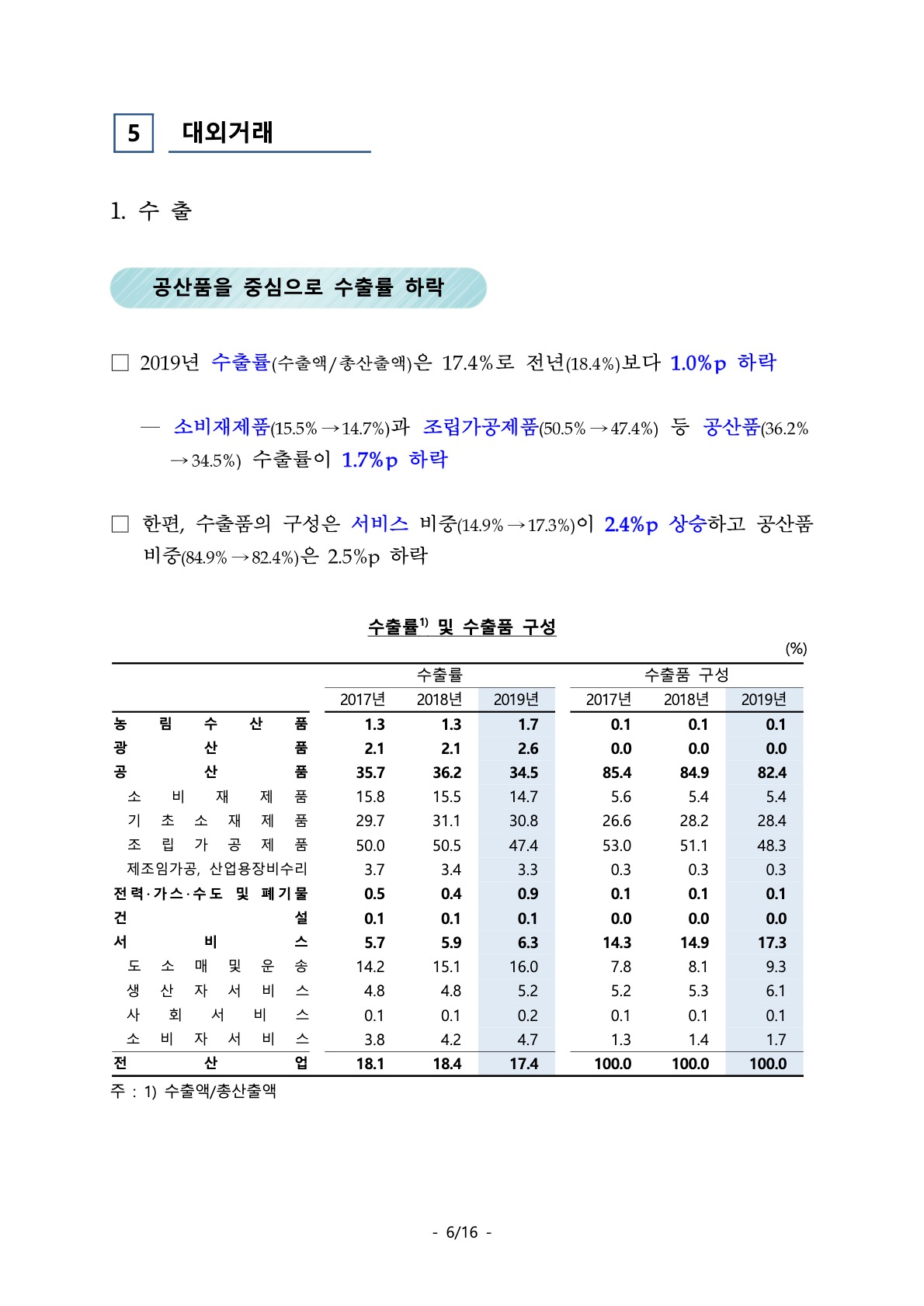

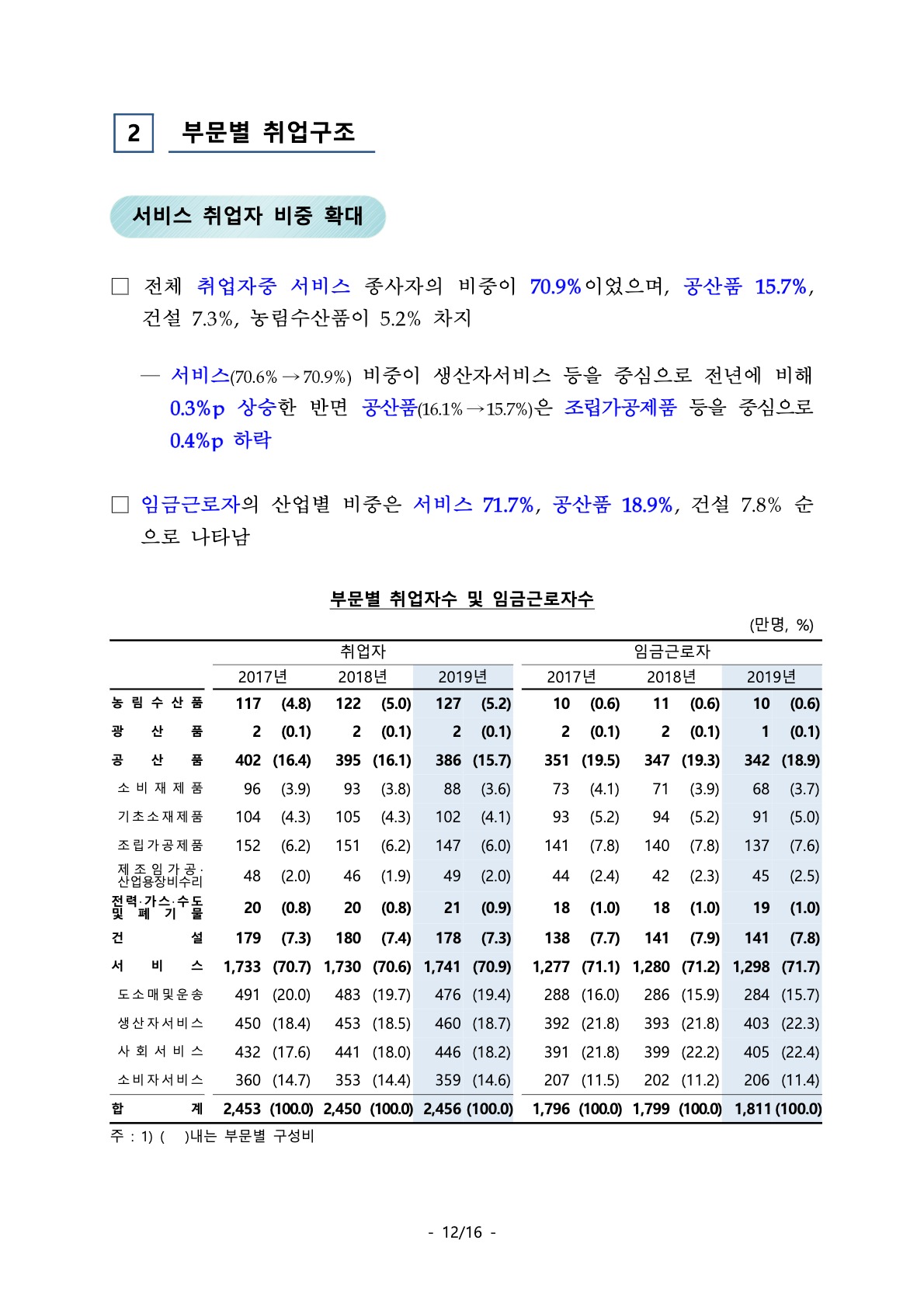

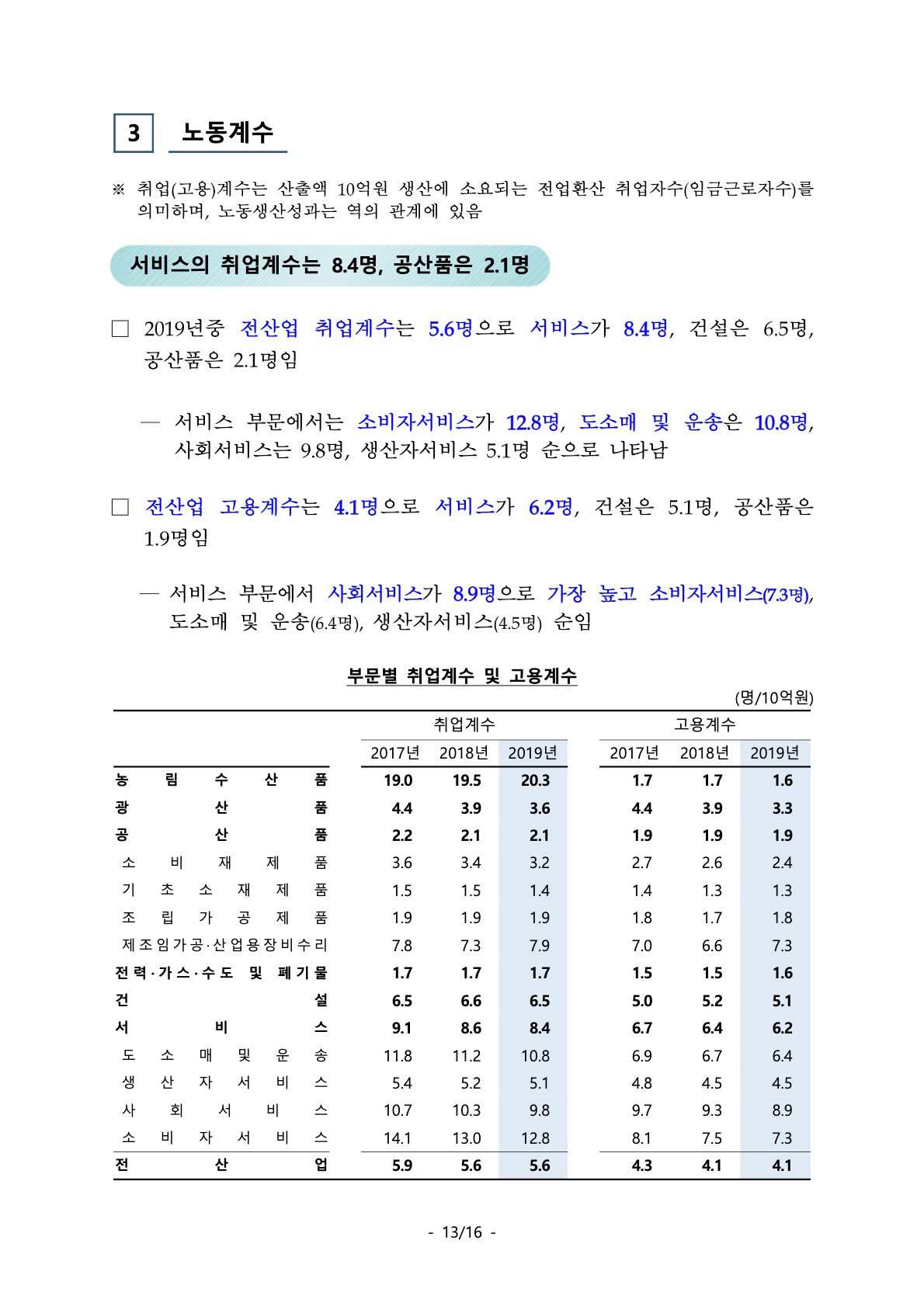

“한국은행 보도자료는 인터넷 홈페이지(http://www.bok.or.kr)에 수록되어 있습니다.” “세부 통계는 한국은행 경제통계시스템(ECOS, http://ecos.bok.or.kr)에 수록되어 있습니다.” <붙임> 2019년 산업연관표(연장표) 2021. 6. 경제통계국 국민계정부 투입산출팀 <요약> 차례 I. 경제구조 ······································································ 1 II. 산업연관효과 ······························································ 8 III. 취업구조 및 노동유발효과 ···································· 11 <부록1> 주요 용어 해설 <별첨> 통계표 산업연관표 이용 시 유의사항 1. 산업연관표 개요 □ 산업연관표는 공급표, 사용표, 투입산출표로 구성되며, 우리나라의 재화 및 서비스 생산과 소비, 투자, 수출 등 처분 내역을 행렬 형식으로 기록한 통계표로서 경제 구조 및 생산, 고용 등의 산업간 파급효과를 분석하는 데 유용합니다. ― 동자료의통계값은당해년가격기준으로증감률등해석시유의하시기바랍니다. ― 모든 수치는 반올림되어 있으므로 상위 부문 숫자가 하위 부문의 합계와 일치 하지 않을 수 있습니다. 2. 산업연관표의 이용 및 공표시기 □ 산업연관표는 한국은행 경제통계시스템(ECOS, http://ecos.bok.or.kr) “통계검색 –간편검색“을 통해 아래의 통계 분류 항목에서 조회하실 수 있습니다. ECOS 분류 항목명 통계표 명칭 2015년 실측표 기준 2019년 연장표 투입산출표 (생산자가격) 공급표 사용표 (기초가격) 사용표 (구매자가격) 고용표 13. 산업연관표 통합대/중/소분류, 기본부문 통합대/중분류 통합대/중분류 통합대/중분류 통합대/중/소분류 * 2016년 산업연관표(연장표)부터 “기본부문 투입산출표”와 “소분류 고용표”도 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록 □ 산업연관표(연장표)는 작성대상연도 종료 후 익익년 6월중 공표됩니다. <요약> I. 작성 개요 □ 2019년 산업연관표(연장표)는 통계의 연속성 및 시의성을 위해 2015년 산업연관표(실측표)를 기준으로 부분조사 및 기초통계 가공을 통해 작성 II. 2019년 산업연관표로 본 우리 경제의 특징 □ 2019년중 우리 경제는 공산품 부문의 비중이 전년에 비해 축소된 반면 서비스 비중은 확대되었고, 중간재 국산화율 상승으로 생산유발계수가 높아진 가운데 국내 총부가가치의 소비 비중이 확대 【경제구조】 총공급 및 총수요 : 대외거래 비중* 하락(2018년 30.2% → 2019년 29.3%) * 총거래액(총공급액 또는 총수요액)에서 수출과 수입이 차지하는 비중 ― 수출과 수입 비중이 각각 0.8%p 및 0.1%p 하락 산업구조 : 서비스 비중 확대(총산출 : 46.2%→47.6%, 부가가치 : 60.2%→61.7%) ― 특히 전문·과학 및 기술서비스, 공공행정, 보건복지 등의 비중이 확대 우리나라의 경제구조 총공급액(총수요액, 조원) 총공급 구성비(%) 총수요 구성비(%) 대외거래 비중1)(A+B, %) 산출액 구성비(%) 부가가치 구성비(%) 국내총산출 수입(A) 국내수요 수출(B) 공산품 서비스 공산품 서비스 2015년 2016년 2017년 2018년 4,457.6 4,533.4 4,861.0 5,074.2 86.0 86.6 85.8 85.5 14.0 13.4 14.2 14.5 83.9 84.5 84.4 84.3 16.1 15.5 15.6 15.7 30.1 28.9 29.8 30.2 44.5 43.3 43.4 43.1 44.9 45.9 45.6 46.2 29.5 29.4 29.9 29.5 59.9 59.7 59.3 60.2 2019년 5,097.5 85.6 14.4 85.1 14.9 29.3 41.7 47.6 28.0 61.7 총공급 및 총수요 산업구조 주 : 1) 총거래액(총공급액 또는 총수요액)에서 수출과 수입이 차지하는 비중 - i/iv- 투입구조 : 부가가치율(43.2%→43.5%) 및 중간재 국산화율(77.7%→78.2%) 상승 ― 중간투입률(56.8%→56.5%)과 수입의존도(12.7%→12.3%)가 낮아지고 중간재 국산화율은 0.5%p 상승 최종수요 : 소비 비중(46.6% → 48.1%) 상승 ― 소비는 주체별로 정부 비중이 0.8%p(11.7%→12.5%), 민간 비중이 0.7%p (34.9%→35.6%) 상승 ― 투자는 설비투자(27.6% → 26.1%) 비중이 감소했으나 건설투자(44.3% → 44.7%) 및 지식재산생산물투자(20.4%→21.5%)는 증가 대외거래 : 수출률(18.4% → 17.4%) 및 수입률(14.5% → 14.4%) 모두 하락 ― 수출률은 소비재제품, 조립가공제품 등을 중심으로 하락 ― 수입률은 소비재제품, 생산자서비스에서 상승했으나, 수입률이 높은 광산품(97.2%)의 비중이 축소(21.2% → 20.1%)되며 소폭 하락 우리나라의 경제구조(계속) (%) 중간투입률1) 부가가치율2) 수입의존도3) 중간재 국산화율4) 소비 투자 수출 수출률5) 수입률6) 2015년 2016년 2017년 2018년 57.3 56.2 56.5 56.8 42.7 43.8 43.5 43.2 12.4 11.5 12.2 12.7 78.3 79.5 78.3 77.7 46.6 47.3 46.1 46.6 21.6 22.5 23.7 22.9 31.7 30.2 30.2 30.5 18.7 17.9 18.1 18.4 14.0 13.4 14.2 14.5 2019년 56.5 43.5 12.3 78.2 48.1 23.0 28.9 17.4 14.4 투입구조 최종수요 구성 대외거래 주 : 1) 중간투입/총산출액 4) 국산품 투입액/중간투입액 2) 부가가치/총산출액 5) 수출액/총산출액 3) 중간재 수입액/총산출액 6) 수입액/총공급액 - ii/iv- 【산업연관효과】 부문별 유발계수* : 부가가치 유발계수 상승, 수입유발계수 하락 * 국산 재화 및 서비스 수요가 1단위 발생함에 따라 전산업에서 직.간접적으로 유발 되는 생산.부가가치.수입의 크기를 나타냄 ― 생산유발계수(1.790 → 1.791)는 소폭 상승 ― 부가가치율이 높아지고 수입의존도는 낮아짐에 따라 부가가치유발계수 (0.773 → 0.780)가 상승하고 수입유발계수(0.227 → 0.220)는 하락 최종수요 유발효과* : 소비의 생산.부가가치.수입 유발비중 상승 * 소비, 투자, 수출 등 당해년 최종수요를 충족하기 위해 유발된 산출액.부가가치. 수입액의 크기를 나타냄 ― 소비 비중이 전년에 비해 확대되면서 소비에 의한 생산(43.2%→44.5%), 부가가치(50.1%→51.4%), 수입(37.7%→39.2%) 유발 비중이 모두 상승 산업연관효과 생산유발계수 부가가치유발계수 수입유발계수 생산유발 비중(%) 부가가치유발 비중(%) 수입유발 비중(%) 전산업 전산업 전산업 소비 투자 수출 소비 투자 수출 소비 투자 수출 2015년 2016년 2017년 2018년 1.813 1.807 0.774 0.791 0.226 0.209 1.795 1.790 0.780 0.773 0.220 0.227 42.7 43.3 21.7 23.0 35.6 33.7 42.7 43.2 24.1 23.5 33.2 33.4 50.5 50.5 21.3 22.3 28.2 27.2 49.7 50.1 23.2 22.7 27.1 27.2 36.5 38.1 22.5 23.2 41.0 38.7 36.9 37.7 24.8 23.4 38.3 39.0 2019년 1.791 0.780 0.220 44.5 23.5 32.0 51.4 22.8 25.8 39.2 23.6 37.2 부문별 유발계수1) 최종수요 유발효과2) 주 : 1) 국산품 수요 1단위당 생산.부가가치.수입 유발 크기 2) 최종수요를 충족하기 위해 유발된 산출액.부가가치.수입액 비중 - iii/iv- 【취업구조 및 노동유발효과】 전업환산*(FTE; full-time equivalent) 기준 취업자수는 2,456만명으로 전년보다 6.1만명 증가 * 시간제 근로자의 노동량을 전일제 근로자 기준으로 평가 ― 취업형태별로는 상용직(54.2%→55.7%) 비중이 1.5%p 늘어났으며 부문 별로는 서비스(70.6% → 70.9%) 비중이 0.3%p 증가 취업형태 및 부문별 취업구조1) 2015년 2016년 2017년 2018년 (만명, %) 2019년 2,456 (100.0) 1,811 (73.7) 1,367 (55.7) 444 (18.1) 645 (26.3) 127 (5.2) 2 (0.1) 386 (15.7) 21 (0.9) 178 (7.3) 1,741 (70.9) 취 취업 임 형태 업 자 2,412 (100.0) 금 근 로 자 1,760 (73.0) 상 용 직 1,232 (51.1) 2,428 (100.0) 2,453 1,778 (73.3) 1,796 1,262 (52.0) 1,296 516 (21.3) 500 649 (26.7) 657 116 (4.8) 117 2 (0.1) 2 405 (16.7) 402 20 (0.8) 20 169 (7.0) 179 1,716 (70.7) 1,733 (100.0) 2,450 (73.2) 1,799 (52.8) 1,327 (20.4) 473 (26.8) 650 (4.8) 122 (0.1) 2 (16.4) 395 (0.8) 20 (7.3) 180 (70.7) 1,730 (100.0) (73.5) (54.2) (19.3) (26.5) (5.0) (0.1) (16.1) (0.8) (7.4) (70.6) 별 임시·일용직 자 영·무급가족 농 림수산품 광 산품 528 (21.9) 652 (27.0) 123 (5.1) 1 (0.0) 409 (16.9) 19 (0.8) 166 (6.9) 1,695 (70.3) 부문 공 산품 별 전력·가스·수도및 폐기물 건설 서 비 스 주 : 1) ( )내는 총 취업자 대비 구성비 서비스의 취업유발계수*는 12.5명으로 공산품(6.2명)의 2.02배 수준 * 국산품 수요가 10억원 발생할 경우 전산업에서 직·간접적으로 유발되는 전업환산 전 취업자수 ― 최종수요 항목별로는 소비가 12.2명, 투자는 9.9명, 수출은 6.9명임 부문별・최종수요 항목별 취업유발계수 및 고용유발계수 (명/10억원) 취업유발계수 고용유발계수 2015년 2016년 2017년 2018년 체 11.4 11.2 10.6 10.1 최종소 비14.013.613.112.5 수요투 자11.511.010.410.1 항목별 수 출 7.9 7.8 7.0 6.7 2019년 10.1 25.0 8.9 6.2 4.3 10.8 12.5 11.3 12.2 9.9 6.9 2015년 2016년 2017년 2018년 8.3 8.2 7.7 7.4 4.6 4.5 6.7 7.6 5.4 5.4 3.3 3.6 9.4 8.9 10.5 10.3 9.3 9.7 4.2 4.2 8.2 7.8 4.9 4.7 3.4 3.4 8.5 8.5 9.9 9.4 9.3 8.4 9.9 9.7 8.8 8.4 6.0 5.9 9.3 8.9 8.1 7.9 5.3 5.0 2019년 7.4 농림수산품 광산품 공산품 부문별 전력·가스·수 도및폐기물 건설 서비스 기타 24.5 23.8 8.4 9.1 7.2 7.0 4.1 4.4 12.6 11.8 14.5 14.1 12.8 13.3 23.2 23.7 9.7 9.2 6.5 6.2 4.2 4.1 11.2 11.0 13.5 12.8 12.8 11.5 4.2 7.3 4.7 3.5 8.4 9.2 8.3 8.7 7.8 5.2 - iv/iv- I 경제구조 1 총공급 및 총수요 대외거래 비중 하락 □ 2019년중 우리 경제의 재화 및 서비스 총공급(총수요)은 5,097.5조원으로 전년보다 23.3조원(0.46%) 증가 ― 총공급에서 국내 총산출이 차지하는 비중(85.5%→85.6%)이 0.1%p 상승한 반면 수입 비중(14.5%→14.4%)은 하락 ― 총수요에서 국내 최종수요 비중(35.8%→36.7%)은 0.9%p 상승하고 수출 비중(15.7% → 14.9%)은 0.8%p 하락 □ 대외거래 비중([수출+수입]/총공급)은 수출물가 하락으로 2019년중 0.9%p 하락(30.2% → 29.3%) 2017년 ▪ 수입물가 102.0 ▪ 수출물가 102.6 2018년 108.4 103.4 2019년 109.3 99.9 자료 : 한국은행 수출입물가지수(원화 기준, 2015년=100) 공급 및 수요 구조1) 총공급 국내총산출 수입(A) 2017년 2018년 (E) 구성비 변화 (F-E, %p) (조원, %) 대외거래 (A+D) 1,448.7 (29.8) 1,534.7 (30.2) <-0.9> 4,168.4 692.6 (85.8) (14.2) 4,336.6 737.6 (85.5) (14.5) 1,493.2 (29.3) (85.6) (14.4) <0.1> <-0.1> = 4,861.0 4,104.9 (100.0) (84.4) 5,074.2 4,277.1 (100.0) (84.3) 5,097.5 4,335.9 (100.0) 국내수요 중간수요 (B+C) (B) 최종수요 (85.1) <0.8> 2,463.2 (48.5) 총수요 2,356.3 (48.4) (48.4) <-0.1> 국내2)(C) 수출(D) 1,748.5 756.1 (36.0) (15.6) 1,814.0 797.1 (35.8) (15.7) 2019년 (F) 4,365.9 731.6 2,465.2 1,870.7 761.6 (36.7) (14.9) <0.9> <-0.8> )내는 총공급(=총수요) 대비 구성비 주 : 1) ( 2) 국내 최종수요는 소비와 투자로 구성 - 1/16 - 2 산업구조 서비스 비중 확대 □ 2019년 국내 총산출의 구성을 보면 서비스 비중(46.2%→47.6%)이 전년보다 1.4%p 상승한 반면 공산품 비중(43.1% → 41.7%)은 하락 ― 서비스는 공공행정, 보건·복지 등 사회서비스(9.8%→10.5%)를 중심으로 상승 ― 공산품의 경우 석유 및 화학제품 등 기초소재제품(16.6%→16.1%) 및 컴 퓨터·전자 및 광학기기 등 조립가공제품(18.6% → 17.8%)이 하락 □ 총부가가치에서 서비스 비중은 61.7%로 전년에 비해 1.5%p 상승 ― 전문·과학 및 기술서비스 등 생산자서비스(28.4%→28.8%)와 공공행정, 의료보건 등 사회서비스(15.2%→16.0%) 비중이 각각 0.4%p, 0.8%p 상승 산출액 및 부가가치 구성 (%) 농림수산품 광산품 공산품 소비재제품1) 기초소재제품2) 조립가공제품3) 제조임가공, 산업용장비수리 전력‧가스‧수도 및 폐기물 건설 서비스 도소매및운송 생산자서비스4) 사회서비스5) 소비자서비스6) 산출액 구성 2017년 2018년 1.5 1.4 0.1 0.1 43.4 43.1 6.4 6.4 16.2 16.6 19.2 18.6 1.5 1.5 2.7 2.8 6.6 6.3 45.6 46.2 10.0 9.9 19.8 20.2 9.7 9.8 6.1 6.3 0.1 0.1 100.0 부가가치 구성 2017년 2018년 1.9 1.8 0.1 0.1 29.9 29.5 3.8 3.8 10.6 10.2 13.8 14.0 1.7 1.6 2.4 2.0 6.5 6.3 59.3 60.2 11.1 10.9 27.8 28.4 14.7 15.2 5.7 5.8 0.0 0.0 100.0 100.0 기타 전 산 업 100.0 주 : 1) 음식료품, 섬유 및 가죽제품, 목재 및 종이·인쇄, 기타 제조업제품(이하 동일) 2) 석탄 및 석유제품, 화학제품, 비금속광물제품, 1차 금속제품, 금속가공제품(이하 동일) 3) 컴퓨터·전자 및 광학기기, 전기장비, 기계 및 장비, 운송장비(이하 동일) 4) 정보통신·방송, 금융·보험, 부동산·임대, 전문·과학 및 기술서비스, 사업지원서비스(이하 동일) 5) 공공행정 및 국방서비스, 교육서비스, 보건 및 사회복지서비스(이하 동일) 6) 음식 및 숙박서비스, 문화 및 기타서비스(이하 동일) - 2/16 - 2019년 1.4 0.1 41.7 6.4 16.1 17.8 1.4 2.8 6.3 47.6 10.1 20.6 10.5 6.4 0.1 100.0 2019년 1.7 0.1 28.0 3.8 9.8 12.7 1.7 2.1 6.4 61.7 11.0 28.8 16.0 5.9 0.0 100.0 3 투입구조 부가가치율 및 중간재 국산화율 상승 □ 2019년 부가가치율(부가가치/총산출액)은 43.5%로 전년(43.2%)보다 0.3%p 상승 하고, 수입의존도(중간재 수입액/총산출액)는 하락(12.7% → 12.3%) ― 원유가격 하락*으로 석유제품 및 에너지 의존도가 높은 산업의 부가 가치율이 상승 * 한국은행 수입물가지수(원유) : 2018년 133.5 → 2019년 129.3 ― 이에 따라 기초소재제품, 전력.가스.수도 등을 중심으로 중간재 국산화율(국산품 투입액/중간투입액)은 0.5%p 상승(77.7% → 78.2%) 부가가치율1), 수입의존도2) 및 중간재 국산화율3) (%) 부가가치율 2017년 2018년 품 55.3 52.8 품 51.2 47.8 품 29.9 29.6 품 25.5 25.4 품 28.5 26.4 품 31.3 32.4 수입의존도 중간재 국산화율 2019년 2017년 2018년 2019년 2017년 2018년 2019년 51.0 47.2 29.3 25.6 26.6 31.2 52.7 32.9 44.2 56.4 47.3 60.9 66.4 40.3 3.2 3.5 0.6 0.6 20.9 21.8 16.5 17.1 26.9 29.4 18.7 18.0 2.6 2.8 30.8 35.0 4.1 3.9 4.4 4.4 7.7 8.1 3.2 3.0 3.6 3.6 4.3 4.2 3.2 0.6 21.5 17.0 28.7 18.1 2.5 32.6 3.6 4.5 8.6 3.2 3.4 4.3 92.9 92.5 98.7 98.9 70.2 69.1 77.9 77.0 62.3 60.1 72.8 73.3 94.9 94.6 50.6 49.0 92.8 93.2 89.8 90.0 85.0 84.5 91.7 92.3 89.5 89.4 92.9 93.0 93.4 98.9 69.6 77.2 60.9 73.6 94.6 51.5 93.5 89.6 83.7 91.9 90.0 92.8 43.5 12.2 12.7 12.3 78.3 77.7 78.2 농림수산 광산 공산 비재제 초 소 재 제 립 가 공 제 소 기 조 제조임가공, 산업용장비수리 48.3 48.2 전력‧가스‧수도 및 폐기물 37.6 31.3 건 서비 도 소 매 및 운 생 산 자 서 비 사 회서비 소 비 자 서 비 설 42.7 43.7 스 56.5 56.3 송 48.5 47.5 스 60.9 60.8 스 66.1 66.5 스 40.1 39.8 전산업 43.5 43.2 주 : 1) 부가가치/총산출액 2) 중간재 수입액/총산출액 3) 국산품 투입액/중간투입액 - 3/16 - □ 부가가치의 항목별 구성은 피용자보수 비중(46.3%→48.1%)이 1.8%p 상승한 반면 영업잉여 비중(26.1% → 23.4%)은 2.7%p 하락 □ 중간재의 구성을 보면 광산품(6.4% → 6.0%)과 공산품(51.6% → 51.2%) 비중이 각각 0.4%p 하락하고, 서비스 비중(34.9% → 35.8%)은 0.9%p 상승 부가가치 구성 중간재 구성 2017년 2018년 2.3 2.3 5.5 6.4 52.6 51.6 8.1 8.1 25.4 25.5 16.2 15.2 3.0 2.9 3.9 4.0 0.6 0.6 35.0 34.9 10.7 10.5 19.7 19.9 0.6 0.5 3.9 4.0 0.2 0.2 전 산 업 100.0 100.0 (%) 2019년 2.3 6.0 51.2 8.0 24.8 15.6 2.9 3.9 0.6 35.8 10.6 20.5 0.5 4.1 0.2 100.0 농림수산품 광 산 품 공산품 소 비 재 제 품 기초소재제품 조립가공제품 제조임가공, 산업용장비수리 전력‧가스‧수도 및 폐기물 건설 서비스 도소매및운송 생산자서비스 사회서비스 소비자서비스 기타 4 최종수요 정부소비 비중 상승, 설비투자 비중 하락 □ 최종수요의 항목별 구성을 보면 소비(46.6%→48.1%)와 투자(22.9%→23.0%) 비중이 상승한 반면 수출 비중(30.5% → 28.9%)은 하락 ― 소비는 민간소비(34.9% → 35.6%)와 공공행정, 의료보건 등 정부소비(11.7% → 12.5%)가 모두 상승 - 4/16 - 최종수요 항목별 구성 2017년 (%) 2019년 48.1 35.6 12.5 23.0 18.3 3.7 1.0 28.9 100.0 2018년 소비 46.1 46.6 민간소비지출 34.8 34.9 정부소비지출 11.3 11.7 투 자 23.7 22.9 민간고정자본형성 19.8 18.8 정부고정자본형성 3.3 3.3 재 고 증 감 0.6 0.8 수출 30.2 30.5 최종수요계 100.0 100.0 □ 민간소비지출 구성을 보면 운송장비 등 내구재 비중(7.4%→7.7%)이 상승한 반면 서비스 비중(72.9%→72.6%)은 하락 □ 총고정자본형성은 설비투자 비중(27.6%→26.1%)이 하락하고 건설투자(44.3% → 44.7%)와 연구개발 등 지식재산생산물투자 비중(20.4% → 21.5%)은 상승 ― 반도체 및 디스플레이 제조용 기계 등 기계 및 장비(12.3%→10.0%)가 큰 폭으로 하락 민간소비지출 구성 총고정자본형성 구성 (%) (%) 2019년 7.7 3.6 15.4 72.6 9.7 11.1 7.9 14.1 6.3 23.6 4.3 100.0 내 구 재 (운송장비) 2017년 2018년 7.6 7.4 3.7 3.5 2017년 2018년 28.2 27.6 4.4 4.5 1.9 1.9 13.2 12.3 7.1 7.1 1.6 1.8 44.9 44.3 19.1 20.4 13.5 14.8 7.8 7.7 총고정자본형성계 100.0 100.0 15.1 15.3 72.9 72.9 9.8 9.7 10.8 11.0 7.9 8.1 14.1 14.2 6.7 6.5 23.6 23.4 4.3 4.3 민간소비계 100.0 100.0 컴퓨터,전자및광학기기 전기장비 기계 및 장비 운송장비 기타 설비투자 비내구재 서 비 스 도소매 음식점및숙박 금융및보험 부 동 산 교 육 기타 서비스 기 타1) 건설투자 지식재산생산물투자 (연구개발) 기 타1) 설비투자 주:1)농림수산품,광산품,전력‧가스‧수도및 주:1)육성자산,부동산개발및공급,소유권 폐기물 등 이전 비용 등 - 5/16 - 2019년 26.1 5.4 1.9 10.0 6.9 2.0 44.7 21.5 15.6 7.7 100.0 5 대외거래 1. 수 출 공산품을 중심으로 수출률 하락 □ 2019년 수출률(수출액/총산출액)은 17.4%로 전년(18.4%)보다 1.0%p 하락 ― 소비재제품(15.5%→14.7%)과 조립가공제품(50.5%→47.4%) 등 공산품(36.2% → 34.5%) 수출률이 1.7%p 하락 □ 한편, 수출품의 구성은 서비스 비중(14.9%→17.3%)이 2.4%p 상승하고 공산품 비중(84.9%→82.4%)은 2.5%p 하락 수출률1) 및 수출품 구성 수출률 2017년 2018년 1.3 1.3 2.1 2.1 35.7 36.2 15.8 15.5 29.7 31.1 50.0 50.5 3.7 3.4 14.2 15.1 4.8 4.8 0.1 0.1 3.8 4.2 18.1 18.4 수출품 구성 2018년 0.1 0.0 84.9 5.4 28.2 51.1 0.3 0.1 0.0 14.314.9 7.8 8.1 5.2 5.3 0.1 0.1 1.3 1.4 100.0 100.0 (%) 농림수산품 광산품 공산품 소비재제품 기초소재제품 조립가공제품 제조임가공, 산업용장비수리 전력‧가스‧수도 및 폐기물 건설 서비스5.75.9 2017년 0.1 도소매및운송 생산자서비스 사회서비스 소비자서비스 전산업 주 : 1) 수출액/총산출액 0.5 0.4 0.1 0.1 0.0 85.4 5.6 26.6 53.0 0.3 0.1 0.0 - 6/16 - 2019년 1.7 2.6 34.5 14.7 30.8 47.4 3.3 0.9 0.1 6.3 16.0 5.2 0.2 4.7 17.4 2019년 0.1 0.0 82.4 5.4 28.4 48.3 0.3 0.1 0.0 17.3 9.3 6.1 0.1 1.7 100.0 2. 수 입 수입률 소폭 하락 □ 2019년 수입률(수입액/총공급액)은 14.4%로 전년(14.5%)보다 소폭 하락 ― 소비재제품(22.7% → 23.3%) 및 생산자서비스(5.8% → 6.2%) 등을 중심으로 상승하였으나, 수입률이 높은 광산품(97.2%)의 비중이 축소(21.2% → 20.1%)되며 하락 □ 수입품의 구성을 보면 광산품 비중(21.2%→20.1%)이 1.1%p 하락한 반면 서비스 비중(15.0% → 16.0%)은 1.0%p 상승 수입률1) 및 수입품 구성 수입률 2017년 2018년 16.3 16.0 96.3 97.2 19.8 19.7 21.5 22.7 18.8 19.0 20.5 19.7 14.4 14.6 0.1 0.1 0.0 0.0 5.4 5.2 5.5 5.9 6.4 5.8 0.9 0.8 8.7 8.8 14.2 14.5 (%) 2019년 1.7 20.1 62.2 11.6 22.6 26.5 1.5 0.0 0.0 16.0 3.9 8.2 0.5 3.5 100.0 농림수산품 광산품 공산품 소비재제품 기초소재제품 조립가공제품 제조임가공, 산업용장비수리 전력‧가스‧수도 및 폐기물 건설 서비스 도소매및운송 생산자서비스 사회서비스 소비자서비스 전산업 주 : 1) 수입액/총공급액 수입품 구성 2017년 2018년 1.7 1.6 18.0 21.2 64.6 62.2 10.6 11.0 22.6 22.9 29.9 26.8 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 15.0 3.5 3.6 8.1 7.3 0.5 0.5 3.5 3.6 100.0 100.0 - 7/16 - 2019년 16.2 97.2 20.0 23.3 19.0 20.0 15.1 0.1 0.0 5.3 6.0 6.2 0.7 8.4 14.4 II 산업연관효과 1 부문별 유발계수 ※ 부문별 생산.부가가치.수입 유발계수는 국산품 수요가 1단위 발생함에 따라 전산업 에서 직.간접적으로 유발되는 생산.부가가치.수입의 크기를 나타내며, 투입산출표의 중간투입 구조를 전제로 도출 중간재 국산화율 상승으로 생산유발계수 상승 □ 2019년 생산유발계수는 중간재 국산화율이 높아짐에 따라 전년보다 소폭 상승(1.790 → 1.791) □ 부가가치율이 높아지고 수입의존도는 낮아짐에 따라 부가가치유발계수 (0.773 → 0.780)가 상승하고, 수입유발계수(0.227 → 0.220)는 하락 ― 수입의존도가 높은 기초소재제품과 전력.가스.수도 및 폐기물의 부가가치유발계수가 큰 폭 상승 부문별 생산유발계수, 부가가치유발계수 및 수입유발계수1)2) 농림수산 품 광산 품 공산 품 소비재제 품 기초소재제 품 조립가공제 품 제조임가공, 산업용장비수리 전력‧가스‧수도 및 폐기물 건설 서비스 도소매및운송 생산자서비스 사회서비스 소비자서비스 전산업 생산유발계수 2017년 2018년 1.760 1.798 1.842 1.905 1.898 1.887 2.080 2.073 1.789 1.785 1.921 1.910 1.905 1.906 1.536 1.575 1.972 1.954 1.681 1.685 1.772 1.787 1.619 1.626 1.542 1.537 2.038 2.045 1.795 1.790 부가가치유발계수 2017년 2018년 0.854 0.840 0.894 0.881 0.648 0.635 0.703 0.688 0.593 0.558 0.657 0.660 0.854 0.845 0.598 0.538 0.811 0.811 0.877 0.873 0.834 0.822 0.909 0.908 0.895 0.890 0.825 0.818 0.780 0.773 수입유발계수 2017년 2018년 0.146 0.160 0.106 0.119 0.352 0.365 0.297 0.312 0.407 0.442 0.343 0.340 0.146 0.155 0.402 0.462 0.189 0.189 0.123 0.127 0.166 0.178 0.091 0.092 0.105 0.110 0.175 0.182 0.220 0.227 주 : 1) 국산품 수요 1단위당 생산.부가가치.수입 유발액의 크기 2) 산업연관표를 1부문, 7부문, 13부문 등으로 통합하여 계산된 유발계수 2019년 1.843 1.915 1.903 2.073 1.795 1.937 1.826 1.596 1.955 1.684 1.782 1.623 1.544 2.037 1.791 - 8/16 - 2019년 0.840 0.884 0.638 0.694 0.567 0.656 0.859 0.565 0.815 0.873 0.821 0.908 0.892 0.821 0.780 2019년 0.160 0.116 0.362 0.306 0.433 0.344 0.141 0.435 0.185 0.127 0.179 0.092 0.108 0.179 0.220 2 최종수요 유발효과 ※ 최종수요 항목별 유발계수는 당해년 소비, 투자, 수출 등 최종수요의 단위당 생산.부가 가치.수입 유발액의 크기를 의미하며, 항목별 최종수요에 의한 유발액을 최종수요로 나눈 값임 생산 및 부가가치의 소비 의존도 상승 □ 최종수요 항목별 생산유발계수는 투자(1.922), 수출(1.847), 소비(1.693) 순이 었음 ― 투자(1.938 → 1.922)의 생산유발계수는 하락한 반면, 수출(1.828 → 1.847) 및 소비(1.692 → 1.693)의 생산유발계수는 상승 □ 모든 최종수요 항목에서 부가가치유발계수는 높아진 반면 수입유발계수는 하락 ― 부가가치유발계수는 소비(0.848 → 0.852), 투자(0.810 → 0.813), 수출(0.643 → 0.647) 모두 비슷한 수준으로 상승 ― 수입유발계수는 수출(0.361 → 0.357), 투자(0.288 → 0.285)를 중심으로 하락 최종수요 항목별 생산유발계수1), 부가가치유발계수2) 및 수입유발계수3) 생산유발계수 2017년 2018년 부가가치유발계수 2017년 2018년 0.855 0.848 0.839 0.831 0.899 0.894 0.814 0.810 0.818 0.816 0.810 0.807 0.684 0.663 0.653 0.643 0.780 0.773 수입유발계수 2017년 2018년 0.221 0.228 0.260 0.269 0.101 0.106 0.290 0.288 0.294 0.286 0.239 0.251 0.428 0.501 0.351 0.361 0.277 0.283 2019년 소비 민간소비지출 정부소비지출 투자 민간고정자본형성 정부고정자본형성 재고증감 수출 최종수요계 1.691 1.756 1.514 1.943 1.931 2.012 1.927 1.838 1.795 1.692 1.761 1.509 1.938 1.928 2.009 1.829 1.828 1.790 1.693 1.764 1.515 1.922 1.906 1.996 1.928 1.847 1.791 주 : 1) 최종수요(국산)에 의한 2) 최종수요(국산)에 의한 3) 최종수요(국산+수입)에 의한 수입유발액 ÷ 최종수요(국산+수입) 생산유발액 ÷ 최종수요(국산) 부가가치유발액 ÷ 최종수요(국산) - 9/16 - 2019년 0.852 0.834 0.896 0.813 0.820 0.808 0.670 0.647 0.780 2019년 0.227 0.270 0.104 0.285 0.278 0.253 0.522 0.357 0.278 □ 2019년 국내 총산출의 최종수요 항목별 의존도를 보면, 소비가 총산출의 44.5%를 유발하였고 다음으로 수출(32.0%), 투자(23.5%) 순이었음 ― 소비(43.2%→44.5%) 의존도가 상승하고 수출(33.4%→32.0%) 의존도는 하락 □ 총부가가치에 대한 유발 비중은 소비(51.4%), 수출(25.8%), 투자(22.8%) 순으로 소비의 부가가치 유발 비중이 전년보다 1.3%p 상승했으며 수출 비중이 전 년보다 1.4%p 하락 □ 총수입에 대한 유발 비중은 소비(39.2%), 수출(37.2%), 투자(23.6%) 순으로 수출의 수입유발 비중이 전년보다 1.8%p 하락했으며 소비의 비중이 1.5%p 상승하여 수출보다 비중이 높아짐 최종수요 항목별 생산, 부가가치 및 수입 유발비중 생산유발비중 2017년 2018년 부가가치유발비중 2017년 2018년 49.7 50.1 35.6 35.6 14.0 14.5 23.2 22.7 19.3 18.7 3.4 3.4 0.5 0.6 27.1 27.2 100.0 100.0 수입유발비중 2017년 2018년 36.9 37.7 32.8 33.3 4.1 4.4 24.8 23.4 21.1 19.0 2.8 2.9 0.9 1.4 38.3 39.0 100.0 100.0 (%) 2019년 44.5 33.1 11.4 23.5 18.5 4.1 0.9 32.0 100.0 2019년 51.4 35.9 15.5 22.8 18.3 3.8 0.7 25.8 100.0 2019년 39.2 34.6 4.7 23.6 18.3 3.4 1.9 37.2 100.0 소비 42.7 민간소비지출 32.4 정부소비지출 10.3 투자 24.1 민간고정자본형성 19.9 정부고정자본형성 3.7 재고증감 0.6 수출 33.2 최 종 수 요 계 100.0 100.0 43.2 32.6 10.6 23.5 19.1 3.7 0.7 33.4 - 10/16 - III 취업구조 및 노동유발효과 1 취업구조 상용직 근로자를 중심으로 전년보다 6.1만명 증가 □ 전업환산(FTE; full-time equivalent) 취업자*는 2,456만명으로 전년에 비해 6.1만명(0.2%) 증가 □ * 취업자 = 임금근로자(상용직+임시·일용직) + 자영업자 및 무급가족종사자 ― 상용직 근로자가 39.8만명 증가하였으나 임시일용직(-28.3만명)과 자영업자 및 무급가족종사자(-5.3만명)는 감소 취업형태별 비중은 임금근로자(73.5% → 73.7%)는 0.2%p 상승하고 자영업자 및 무급가족종사자(26.5%→26.3%)는 0.2%p 하락 ― 상용직(54.2%→55.7%) 비중은 전년에 비해 1.5%p 상승한 반면 임시일용직 (19.3%→18.1%)은 1.2%p 감소 □ 성별로 보면 남성(60.0%)과 여성(40.0%) 근로자의 비중은 전년과 동일 ― 상용직 남성(33.8%→34.5%)과 여성(20.4%→21.2%)의 비중은 전년보다 각각 0.7%p, 0.8%p 상승 취업형태 및 성별 취업구조 2017년 2018년(A) (만명, %) 증감(B-A) 2019년(B) 2,456 (100.0) 1,811 (73.7) 1,367 (55.7) 846 (34.5) 520 (21.2) 444 (18.1) 645 (26.3) 1,472 (60.0) 983 (40.0) 취업자 임금근로자 취업상용직 형태남성 별여성 임시· 일용직 2,453 (100.0) 1,796 (73.2) 1,296 (52.8) 818 (33.3) 478 (19.5) 500 (20.4) 2,450 (100.0) 6.1 [0.2] 1,799 (73.5) 11.4 [0.6] 1,327 (54.2) 39.8 [3.0] 828 (33.8) 18.0 [2.2] 499 (20.4) 21.8 [4.4] 자영·무급가족 657 (26.8) 성별 남 성 1,474 (60.1) 여성979 (39.9) 650 (26.5) -5.3 [-0.8] 1,470 (60.0) 2.7 [0.2] 980 (40.0) 3.4 [0.3] 473 (19.3) -28.3 [-6.0] 주:1)( )내는총취업자대비구성비,[ ]내는증감률 - 11/16 - 2 부문별 취업구조 서비스 취업자 비중 확대 □ 전체 취업자중 서비스 종사자의 비중이 70.9%이었으며, 공산품 15.7%, 건설 7.3%, 농림수산품이 5.2% 차지 ― 서비스(70.6%→70.9%) 비중이 생산자서비스 등을 중심으로 전년에 비해 0.3%p 상승한 반면 공산품(16.1%→15.7%)은 조립가공제품 등을 중심으로 0.4%p 하락 □ 임금근로자의 산업별 비중은 서비스 71.7%, 공산품 18.9%, 건설 7.8% 순 으로 나타남 부문별 취업자수 및 임금근로자수 (만명, %) 취업자 2017년 2018년 임금근로자 2017년 2018년 2019년 127 (5.2) 2 (0.1) 386 (15.7) 88 (3.6) 102 (4.1) 147 (6.0) 49 (2.0) 21 (0.9) 178 (7.3) 1,741 (70.9) 476 (19.4) 460 (18.7) 446 (18.2) 359 (14.6) 2019년 10 (0.6) 1 (0.1) 342 (18.9) 68 (3.7) 91 (5.0) 137 (7.6) 45 (2.5) 19 (1.0) 141 (7.8) 1,298 (71.7) 284 (15.7) 403 (22.3) 405 (22.4) 206 (11.4) 농림수산품 117 (4.8) 122 광산품 2 (0.1) 2 공산품 402 (16.4) 395 소비재제품 96 (3.9) 93 기초소재제품 104 (4.3) 105 조립가공제품 152 (6.2) 151 (5.0) (0.1) (16.1) (3.8) (4.3) (6.2) (1.9) (0.8) (7.4) (70.6) (19.7) (18.5) (18.0) (14.4) (100.0) 10 (0.6) 2 (0.1) 351 (19.5) 73 (4.1) 93 (5.2) 141 (7.8) 44 (2.4) 18 (1.0) 138 (7.7) 1,277 (71.1) 288 (16.0) 392 (21.8) 391 (21.8) 207 (11.5) 1,796 (100.0) 11 (0.6) 2 (0.1) 347 (19.3) 71 (3.9) 94 (5.2) 140 (7.8) 42 (2.3) 18 (1.0) 141 (7.9) 1,280 (71.2) 286 (15.9) 393 (21.8) 399 (22.2) 202 (11.2) 1,799 (100.0) 제조임가공· 산업용장비수리 전력·가스·수도 및폐기물 건 설 서비 스 도소매및운 송 생산자서비 스 사회서비 스 소비자서비 스 48 (2.0) 46 20 (0.8) 20 179 (7.3) 180 1,733 (70.7) 1,730 491 (20.0) 483 450 (18.4) 453 432 (17.6) 441 360 (14.7) 353 합계 2,453 (100.0) 2,450 2,456 (100.0) 1,811 (100.0) 주 : 1) ( )내는 부문별 구성비 - 12/16 - 3 노동계수 ※ 취업(고용)계수는 산출액 10억원 생산에 소요되는 전업환산 취업자수(임금근로자수)를 의미하며, 노동생산성과는 역의 관계에 있음 서비스의 취업계수는 8.4명, 공산품은 2.1명 □ 2019년중 전산업 취업계수는 5.6명으로 서비스가 8.4명, 건설은 6.5명, 공산품은 2.1명임 ― 서비스 부문에서는 소비자서비스가 12.8명, 도소매 및 운송은 10.8명, 사회서비스는 9.8명, 생산자서비스 5.1명 순으로 나타남 □ 전산업 고용계수는 4.1명으로 서비스가 6.2명, 건설은 5.1명, 공산품은 1.9명임 ― 서비스 부문에서 사회서비스가 8.9명으로 가장 높고 소비자서비스(7.3명), 도소매 및 운송(6.4명), 생산자서비스(4.5명) 순임 부문별 취업계수 및 고용계수 취업계수 2017년 2018년 농림수산품 19.019.5 (명/10억원) 고용계수 2017년 2018년 1.7 1.7 4.4 3.9 1.9 1.9 2.7 2.6 1.4 1.3 1.8 1.7 7.0 6.6 1.5 1.5 5.0 5.2 6.7 6.4 6.9 6.7 4.8 4.5 9.7 9.3 8.1 7.5 4.3 4.1 광산품 공산품 소비재제품 기초소재제품 조립가공제품 제조임가공·산업용장비수리 전력·가스·수도 및 폐기물 건설 서비스 4.4 3.9 2.2 2.1 3.6 3.4 1.5 1.5 1.9 1.9 7.8 7.3 1.7 1.7 6.5 6.6 9.1 8.6 도소매및운송 11.8 11.2 생산자서비스 5.4 5.2 사회서비스 10.710.3 소비자서비스 14.1 13.0 전산업5.95.6 2019년 20.3 3.6 2.1 3.2 1.4 1.9 7.9 1.7 6.5 8.4 10.8 5.1 9.8 12.8 5.6 2019년 1.6 3.3 1.9 2.4 1.3 1.8 7.3 1.6 5.1 6.2 6.4 4.5 8.9 7.3 4.1 - 13/16 - 4 노동유발효과 소비에 의한 취업유발비중 57.2% (부문별 유발효과) ※ 취업(고용)유발계수는 국산품 수요가 10억원 발생할 경우 전산업에서 직·간접적으로 유발되는 전업환산 취업자수(임금근로자수)를 의미 □ 2019년중 전산업 취업유발계수는 10.1명으로 농림수산품 25.0명, 서비스 12.5명, 건설 10.8명, 광산품 8.9명, 공산품 6.2명 순으로 나타남 ― 서비스 취업유발계수(12.5명)는 공산품(6.2명)의 2.02배 □ 전산업 고용유발계수는 7.4명으로 서비스 9.2명, 건설 8.4명, 광산품 7.3명, 공산품 4.7명, 농림수산품 4.2명 순임 ― 서비스 부문에는 사회서비스(11.0명)와 소비자서비스(11.0명)가 높게 나타남 부문별 취업유발계수 및 고용유발계수 취업유발계수 2017년 2018년 (명/10억원) 고용유발계수 2017년 2018년 농림수산품 광산품 공산품 소비재제품 기초소재제품 조립가공제품 제조임가공·산업용장비수리 전력·가스·수도 및 폐기물 건설 서비스 도소매및운송 생산자서비스 사회서비스 소비자서비스 전산업 23.2 23.7 4.2 4.2 9.7 9.2 8.2 7.8 6.5 6.2 4.9 4.7 11.7 11.2 6.8 6.4 5.1 4.8 4.0 3.7 5.7 5.5 4.6 4.4 12.8 12.0 10.6 10.0 4.2 4.1 3.4 3.4 11.2 11.0 8.5 8.5 13.5 12.8 9.9 9.4 16.8 16.0 10.3 9.9 9.2 8.7 7.5 7.1 14.1 13.4 11.9 11.4 20.8 19.5 12.0 11.2 10.6 10.1 7.7 7.4 2019년 25.0 8.9 6.2 11.1 4.8 5.5 12.2 4.3 10.8 12.5 15.5 8.6 12.9 19.1 10.1 2019년 4.2 7.3 4.7 6.2 3.8 4.5 10.4 3.5 8.4 9.2 9.7 7.1 11.0 11.0 7.4 - 14/16 - (최종수요 항목별 유발효과) □ 2019년중 최종수요 항목별 취업유발계수*는 소비 12.2명, 투자 9.9명, 수출 6.9명임 * 국산품에 대한 소비, 투자, 수출이 각각 10억원씩 발생할 경우 전산업에서 직·간접적 으로 유발되는 전업환산 취업자수 □ 최종수요 항목별 취업의존도*는 소비(56.6%→57.2%)가 전년에 비해 0.6%p 상승하였으나 투자(21.7%→21.5%), 수출(21.7%→21.3%)은 각각 0.2%p, 0.4%p 하락 * 우리나라의 취업자 2,456만명 중 소비, 투자, 수출 등 최종수요 각 항목에 의해 유발된 인원의 구성비 최종수요 항목별 취업유발계수 및 고용유발계수 2019년 12.2 9.9 6.9 (명/10억원) 취업유발계수 2017년 2018년 소 비 13.1 12.5 투 자 10.4 10.1 수 출 7.0 6.7 전 체 10.6 10.1 고용유발계수 2017년 2018년 9.3 8.9 8.1 7.9 5.3 5.0 7.7 7.4 10.1 2019년 8.7 7.8 5.2 7.4 (취업유발 구성) (고용유발 구성) 최종수요 항목별 취업 및 고용 유발 구성 - 15/16 - <부록1> 주요 용어 해설 ▶ 총공급 = 국내 총산출 + 수입 ▶ 총수요 = 국내수요(중간수요 + 소비 + 투자) + 국외수요(수출) ▶ 부가가치율 = 부가가치 ÷ 총산출액 ▶ 중간투입률 = 중간투입액 ÷ 총산출액 ▶ 중간재 국산화율 = 국산 중간재 투입액 ÷ 중간투입액 ▶ 수입의존도 = 수입 중간재 투입액 ÷ 총산출액 ▶ 수출률 = 수출액 ÷ 총산출액 ▶ 수입률 = 수입액 ÷ 총공급액 ▶ 생산유발계수 : 어떤 상품의 수요가 1단위 발생하였을 때 이를 충족하기 위해 해당 상품을 만드는 부문을 포함한 모든 부문에서 직·간접적으로 유발되는 생산 액의 크기 ▶ 부가가치유발계수 : 어떤 상품의 수요가 1단위 발생하였을 때 이를 충족하기 위해 해당 상품을 만드는 부문을 포함한 모든 부문에서 직·간접적으로 유발되는 부가가치의 크기 ▶ 수입유발계수 : 어떤 상품의 수요가 1단위 발생하였을 때 이를 충족하기 위해 해당 상품을 만드는 부문을 포함한 모든 부문에서 직·간접적으로 유발되는 수입 액의 크기 ▶ 취업자 : 임금근로자(상용직+임시·일용직) + 자영업자 및 무급가족종사자 ▶ 전업환산 취업자 : 시간제 근로자의 근무시간을 전일제 근로자의 평균 근로시간 기준으로 환산한 고용량 측면의 취업자 수 ▶ 취업(고용)계수 : 산출액 10억원 생산에 소요되는 전업환산 취업자수(임금근로 자수)를 의미하며, 노동생산성과는 역의 관계에 있음 ▶ 취업(고용)유발계수 : 국산품 수요가 10억원 발생할 경우 이를 충족하기 위해 해당상품을 만드는 부문을 포함한 전산업에서 직·간접적으로 유발되는 전업환산 취업자수(임금근로자수) ※ 취업 및 고용관련 계수는 당해년 가격 산출액(10억원) 대비 전업환산근로자의 비율이므로 시계열 해석시 유의 - 16/16 -