비상경제 중앙대책본부 겸 혁신성장전략회의 21-38 초소형위성 및 6G 위성통신기술 개발방안 2021. 6. 18. 관계부처 합동 순서 I. 초소형위성 개발 로드맵 ·1 II. 우주산업 전문인력 양성 추진방안 ·13 III. 6G 시대를 준비하는 위성통신기술 발전전략 ·24 1 초소형위성 개발 로드맵 순서 I. 추진 배경 ·1 II. 현황 및 문제점 ·2 III. 초소형위성 개발 로드맵(안) ·4 IV. 추진 과제 ·5 1. 공공수요 확대를 통한 시장 조성 ·5 2. 초소형위성 기업 성장 지원 ·7 3. 정책 협의 추진체계 마련 ·8 V. 추진 일정 ·10 I. 추진 배경 □ 뉴 스페이스(New Space) 시대, 단기간·저비용 개발이 가능한 초소형 위성을 기반으로 우주산업이 급격히 성장 중 ※ 최근 5년간 세계 초소형위성 산업은 연평균 약 17%씩 성장(시장조사보고서, ’19) ※ SpaceX는 약 1만 2,000여기 초소형위성으로 전지구 인터넷 통신망 구축 계획, Planet Labs는 150여기 초소형위성으로 지구 총면적의 약 40% 상시관측 중 □ 초소형위성은 여러 대를 군집으로 운용하여, 동일 지점에 대해 더 자주, 또는 동일 시간에 더 넓게 관측할 수 있다는 장점이 있음 ᄋ 중·대형 위성의 임무를 효과적으로 보완*하고, 비용 문제로 시도 하기 어려웠던 새로운 임무도 수행할 수 있을 것으로 기대 * (예) 초소형위성의 고빈도 관측, 중·대형 위성의 고정밀 관측을 상호 보완 운영 □ 다양한 초소형위성 프로그램들을 운영하는 우주 선진국과 달리, 우리는 인력양성 분야를 제외하면 초소형위성 관련 정책이 없음 ᄋ 공공분야에서 초소형위성에 대한 활용 수요가 증가하고 있으나, 개발체계가 명확하지 않아 유사·중복 개발 및 투자가 우려됨 ᄋ 또한, 초소형위성 자체의 개발 비용은 저렴하더라도, 이를 위한 발사인프라·지상국 등 인프라는 위성 수에 비례하여 준비가 필요 ⇨ 국내 우주산업 활성화를 위한 초소형위성 산업 육성 정책 마련과 공공임무를 위한 범부처 초소형위성 개발체계 정립이 시급 초소형위성의 정책적 정의 ‘초소형위성’이란, 1주로 군집 운용을 통해 광역성 또는 (준)실시간성의 임무를 수행하는 위성으로, 2일정한 크기·무게 단위로 규격화된 형태의 큐브위성* 또는 3통상적으로 100kg급 이하의 위성을 포괄적으로 통칭함 * 1U(Unit)당 10×10×10cm3, 1.3kg이하 정육면체로 1/3/6/12U 등으로 제작가능 -1- II. 현황 및 문제점 1 해외동향 □ 세계 초소형위성 산업 규모는 ’14년 7억 달러(약 8천억)에서 ’19년 15.3억 달러(약 1조 7천억)로 연평균 약 17%씩 지속 성장 중 <세계 초소형위성(1~100kg) 산업 현황(2019 NSR Market Research Report)> ᄋ 신규 스타트업을 중심으로 위성인터넷과 함께 지구관측 서비스*, 궤도상 서비스** 등 다양한 서비스가 개발·운영되고 있음 * 전 지구를 고빈도로 관측해 농업, 산림, 해양, 안보, 산업정보 분야에 활용 ** 랑데부를 통해 他위성 기능 상태 점검, 우주쓰레기 제거 등을 수행 □ 우주 선진국은 우주전문기관(美 NASA, EU ESA, 日 JAXA 등)을 중심으로 민간이 참여할 수 있는 다양한 초소형위성 프로그램*을 운영 * 초소형위성을 활용한 우주탐사·과학임무, 개발한 기술·부품의 우주검증, 신규 사업 창출을 위한 협업형·경쟁형 연구개발, 발사지원 등 2 국내 현황 및 문제점 □ 해외 대비, 초소형위성 산업 규모가 작고*, 참여 기업 수가 적음** * 2019년 우주기업의 초소형위성 관련 매출액은 약 76억원으로 추산 ** 2019년 초소형위성 관련 개발을 직접 수행하고 있는 기업은 11개 ᄋ 아직 시장 수요의 대부분이 국가안보·기술개발 등 공공수요이며, 민간 기업의 자체적인 위성 개발이나 민간 투자 유치는 제한적 -2- □ 초소형위성을 주로 인력양성 목적에서 개발해왔으며, 초소형위성을 활용한 기술 연구개발이나 산업화 지원 사업은 거의 없었음 ※ 기존 우주산업 정책은 중형위성의 플랫폼 개발·기술 이전 중심으로 추진 < 국내 초소형위성 개발 목적별 현황(’21.6월 현재) > 사업기관 사업기간 개발목적 사업명 또는 위성명 개발기수 과기정통부 ’12~21 인력양성 큐브위성경연대회 17기 교육부 ’09~13 KHUSAT 2기 국방부 ’15~18 K2SAT 1기 진주시 ’19~21 JINJUSat-1 1기 항공대 ’02~07 HAUSAT 2기 천문연 ’17~21 과학연구· 기술검증 SNIPE 4기 항우연 ’18~20 A-HiREV 2기 ’18~21 KARDSAT 2기 과기정통부 ’20~27 국가안보 초소형위성 군집시스템 00기 부산시 ’19~21 산업육성 BUSANSat-A/B 2기 3 시사점 ᄋ 시장 조성을 위해서는 안정적 수요가 바탕이 되어야 하므로, 초소형 위성 개발계획을 수립하고, 이를 위한 범부처 추진체계를 마련 ᄋ 초소형위성 산업에 더 많은 기업이 참여할 수 있도록 진입장벽을 완화하고, 이후 지속적으로 성장할 수 있도록 역량 강화를 지원 ᄋ 초소형위성을 기반으로 민간이 우주산업을 주도할 수 있도록, 관련 인프라 구축, 민·관 협의체 구성 등을 추진할 필요 초소형위성 산업 현장의 의견 ◇ 국내 초소형위성 산업의 주요 한계로, 전반적인 산업의 미성숙 (24%), 시장 수요 부족(23%), 정부의 육성정책 부족(18%) 등이 지적됨 ◇ 현장에서 필요한 주요 정책으로, 민간이 참여 가능한 공공수요 제시(39%), 인력 인프라 확충(25%), 기술개발 지원(20%) 등이 언급됨 ※ 기업간담회(4회), 전문가회의(5회) 등을 통한 의견수렴과 병행하여, 국내 초소형위성 분야 기업 대상 설문조사를 실시(’20.7.2~24, 73개 기업) -3- III. 초소형위성 개발 로드맵(안) 비전 초소형위성 기반의 新우주산업 육성 ◇ 민간이 중심이 되는 초소형위성 산업 활성화 ◇ 공공분야에서의 효과적인 초소형위성 활용 목표 추진전략 및 세부 추진과제 1 공공수요 확대를 통한 시장 조성 2 초소형위성 기업 성장 지원 1) 우주 헤리티지 확보 지원 2) 기업 글로벌 역량 강화 3 정책 협의 추진체계 마련 1) 민·관 협의체 구축 2) 범부처 초소형위성 개발 추진체계 마련 -4- IV. 추진 과제 1 공공수요 확대를 통한 시장 조성 추진 경과 ◇ 관계 부처 수요조사(’20.7.6~17) : 5개 부처, 10개 수요 접수 ◇ 자문위원회(3회) 및 관계부처 회의(1회)에서 전문가 의견 수렴*을 통해, 총 4개의 신규 수요를 도출(향후 수요는 지속 검토 예정) * 계획의 구체성, 공공수요로서의 적절성, 소요기술의 여건 등을 종합적으로 고려 1 국가안보를 위한 (초)소형위성 감시체계 구축 - (광학관측(EO)) 한반도 지역의 위성영상 획득시간 단축을 위한 체계로 고성능 위성과 상호 보완 운용(00기/과기정통부·수요처/’20~’30) - (레이더관측(SAR)) 기상조건에 구애받지 않는 한반도·주변 해역 감시 체계로 EO위성과 연계 운용(00기/과기정통부·국방부·방사청·해경청·수요처/~’00) 2 6G 위성통신을 위한 초소형 통신위성 시범망 구축(14기/과기정통부/~’31) - (기술개발) 위성통신서비스 제공을 위한 위성 간 핸드오버*, 위성 간링크** 등핵심기술을확보 * 빠른 속도의 저궤도 통신위성 환경에서 끊기지 않고 연속적인 서비스를 제공 ** 지상국을 거치지 않고 위성 간 데이터를 송수신하여 원거리까지 데이터를 전달 - (기술검증) 단계별로 초소형위성을 개발·발사하여 시범망을 구축 하고, 핵심기술 검증 및 제품의 헤리티지(Heritage) 확보 지원 3 우주전파환경 관측을 위한 초소형위성망 구축(22기/과기정통부/~’28) - (재난감시) 시공간적 변화가 심한 우주전파환경의 고빈도 정밀 관측을 통해 우주전파재난 감시, 실시간 예경보 등에 활용 -5- - (과학연구) 다양한 지점에서 즉각적인 동시 관측으로 근지구 우주 환경의 입체관측, 변화 분석·예측 등을 수행 ※ 우주전파환경 : 태양활동에 의한 전리권·자기권의 전자 밀도, 지자기 강도, 플라즈마 밀도 등 우주공간의 물리적 상태로 우주·지상의 시스템 등에 영향 4 미래선도기술 확보를 위한 초소형 검증위성 개발(13기/과기정통부/~’31) - 초소형위성 기반 기술에 대한 연구개발과 우주 검증으로, 기술별 난이도와 시장 전망을 고려해 3단계로 추진 - (1단계) AI·빅데이터 등 4차 산업혁명 기반 선도기술 확보(5기) ※ (예) AI기반 자율 군집운용 기술, 데이터 온보드 식별기술, 고성능 탑재컴퓨터 기술 등 - (2단계) 10여년 뒤 본격 상용화가 예상되는 미래 핵심기술 확보(5기) ※ (예) 자동 랑데부·도킹 기술, 우주쓰레기 제거기술, 궤도상 서비스 기술, 자율 충돌회피기술 등 - (3단계) 심우주 탐사 프로젝트의 사전 기술개발 및 저비용 검증(3기) ※ (예) 행성 탐사 및 관측 탑재체 기술, 심우주 비행기술, 전개형 안테나ᆞ태양전지판 기술 등 < 공공분야 초소형위성 개발계획(안) > -6- 2 초소형위성 기업 성장 지원 2-1 우주 헤리티지 확보 지원 ᄋ 혁신적인 아이디어를 가진 중소·벤처기업이 우주 시장에 진출할 수 있도록 초소형위성 기반의 비즈니스 시범모델 개발 지원 - 기업이 실질적으로 헤리티지를 확보할 수 있도록, 설계부터 발사· 운용까지 위성개발 전주기를 지원 ※ (지원 내용) △1·2단계 시제위성 1기(6U(10kg내외 기준)) 제작에 기업당 약 20억원 △3단계는 기업 주도이나 양산을 위해 필요한 인프라·기술 등 지원 △성공률 제고를 위해 우주전문기관이 전 과정 기술자문·일정관리 등 지원 - 구현된 비즈니스 모델 및 헤리티지를 바탕으로 수출, 투자 유치, 후속 사업 연계 등이 가능할 수 있도록 사업을 계획 ※ 공모 신청 시 구체적 활용계획 및 사업화 연계방안을 반드시 포함하도록 함 < ‘스페이스 이노베이션’ 사업 추진계획(안) > ➡➡➡➡➡ 1년차 2, 3년차 4, 5년차 2-2 기업 글로벌 역량 강화 ᄋ 뉴 스페이스 시대에 대응한 우주산업 전문인력 양성 추진 - (신규인력) 우주산업 신규인력 공급을 위한 대상별 인력양성 ※ (학사 미취업자) 맞춤형 전문연수·취업연계 (대학(원)생) 기기제작·환경시험 등 현장·실무교육 (석·박사) 산학연 컨소시엄 기반 분야별 고급인력 양성 등 - (기존인력) 우주산업 경쟁력 강화를 위한 기존인력 재교육 지원 ※ 분야별 개념·사례·실습교육, 임원급 맞춤형 교육, 고경력자 파견 지원 등 <1단계> 설계·검증 시스템 예비설계 시험모델 제작 <2단계> 시제위성 개발 시스템 상세설계 ·비행모델 제작, 발사 및 초기 운용 지원 <3단계> 양산·사업화 후속위성 양산 위성 운용 및 서비스 제공 수출 등 임무공모 예비선정 1.5~2배수 (6~8기) 중간평가 최종선정 1배수 (4기) 발사 운용 사업모델 검증 -7- ᄋ 민간 초소형위성 경쟁력 확보를 위한 지원 사업 확대 - (지상검증) 우주부품시험센터를 통해 우주환경시험을 지원하고, 시험방법 연구개발·시험인증 체계구축 등을 추진 - (상용부품DB) 초소형위성에 적용한 상용부품의 DB를 구축, 기업에 제공하여 상용부품 선별에 필요한 개발 기간 단축 및 비용 절감 ※ 국가위성개발사업에서 적용한 상용부품 리스트는 DB 구축에 제공 조치 - (수출지원) 수출 네트워크 구축, 홍보 기회 제공 등 지원 확대 ※ 위성수출 네트워크 구축, 위성활용 솔루션 개발 등(‘위성수출활성화지원’ 사업 연계, 40억/연, ’20~), ‘코리아 스페이스 포럼’에 홍보 부스 제공 등 초소형위성 산업 활성화 전망 ◇ 국내 우주산업 규모 및 참여기업 수는 지속적으로 증가 중임 ※ 우주산업 규모(원) : (’14) 2.8조 → (’19) 3.9조 (연평균 6.5% 성장) ※ 우주분야 참여기업 수(개) : (’14) 248 → (’19) 359 (연평균 7.6% 성장) ◇ 국내 우주산업 관련 인력은 최근 10년간 3배 이상 증가*했으며, 향후 5년간 신규 수요인력은 1,283명(기업체 973명, 연구기관 310명) * 우주산업 참여인력(명) : (’10) 2,967 → (’19) 9,397 (출처: 우주산업실태조사) 3 정책 협의 추진체계 마련 3-1 민·관 협의체 구축 ᄋ 공식적인 민·관 협의체를 마련하여, 사업모델 제안·공동사업 기획 등 수요를 지속적으로 발굴하고, 현장 애로사항을 청취 - 협의체에서 정리된 내용은 정책 수립·추진 시 적극적으로 고려 ᄋ 개발기업(upstream), 활용기업(downstream), 사용자(end user) 등 분야별 기업과 전문가, 정부가 참여하여 민간의 적극적 참여·협력을 유도 ※ 구체적인 위원회 구성 및 운영 관련 사항은 향후 협의를 통해 결정 -8- 3-2 범부처 초소형위성 개발 추진체계 마련 ᄋ 초소형위성 공공수요를 종합·조정하여 중복 개발을 방지하고, 임무를 효과적으로 수행할 수 있도록 범부처 추진체계 정립 - (국가우주위) 범부처 수요 종합·조정, 구체적 개발·활용계획 심의 - (과기정통부) 위성 시스템 및 지상 시스템 개발·운영 총괄 - (활용부처) 필요사양 제시 및 세부계획 수립, 활용 시스템 개발 ※ 국가안보 분야의 경우, 필요 시 사업계획별 심의를 통해 추진체계를 마련 ᄋ 1호기(시제기) 개발부터 국내 산업체가 참여하고, 2호기부터는 산업체 주관으로 양산하여 시장 수요 제공 및 산업 활성화 < 초소형위성 개발 단계에 따른 역할 및 추진체계도(안) > 기획 추진 개발 운영 활용 ⇨⇨⇨⇨⇨⇨ 활용기반 수요도출 활용부처 과기정통부 수요분석, 요구성능 분류 통합 과기정통부 초소형위성 개발 활용 계획 확정 국가우주위 예비타당성 조사 수행, 예산 확보 과기정통부 활용부처 초소형위성 시스템 개발 제작 과기정통부 (활용부처) 초소형위성 발사 및 운용 과기정통부 (활용부처) 현업 활용 활용부처 초소형위성 관련 인프라 구축 방향 ※ 초소형위성 개발에 따라 관련 인프라 수요도 확대될 것이므로, 사전에 준비할 필요(2031년까지 공공분야만 약 110기의 초소형위성 개발 예정) ◇ (지상국) 국가 저궤도 위성 운영체계의 효율화를 위해 ‘국가위성 운영센터(’22.下개소 및 단계별 확대)‘의 통합 관제·수신을 원칙 ※ 저궤도 초소형위성의 특성을 고려한 지상국 추가 구축·개선을 함께 추진 ◇ (데이터) 국가위성에서 생산되는 데이터는 ’국가위성 통합데이터 시스템(’22.下~운영 예정)‘ 등을 활용한 통합적 데이터 관리·활용을 원칙 ※ 데이터 처리·활용의 편의성을 제고하기 위한 기술·플랫폼 개발도 함께 추진 -9- V. 추진 일정 추진 과제 담당부처 추진 일정 1. 공공수요 확대를 통한 시장 조성 「공공분야 초소형위성 개발계획(안)」 수립 1 국가안보를 위한 초소형위성 감시체계 구축 지구관측(EO)위성 레이더(SAR)위성 과기정통부· 수요처 과기정통부· 국방부·방사청· 해경청·수요처 ’20.~’30. ~’00. 2 6G 위성통신을 위한 초소형 통신위성 시범망 구축 과기정통부 ~’31. 3 우주전파환경 관측을 위한 초소형위성망 구축 과기정통부 ~’28. 4 미래선도기술 확보를 위한 초소형 검증위성 개발 과기정통부 ~’31. 2. 초소형위성 기업 성장 지원 (1) 우주 헤리티지 확보 지원 과기정통부 ’22.∼ (2) 기업 글로벌 역량 강화 1 뉴 스페이스 대응 우주산업 전문인력 양성 과기정통부 ’21.∼ 2 초소형위성 경쟁력 확보 지원 사업 확대 과기정통부 ’22.∼ 3. 정책 협의 추진체계 마련 (1) 민·관 협의체 구축 과기정통부 ’21.∼ (2) 범부처 초소형위성 개발 추진체계 마련 과기정통부 ’21.∼ - 10 - 2 뉴스페이스 시대에 대응한 우주산업 전문인력 양성 추진방안 차례 I. 추진 배경 · 13 II. 국내 현황 · 14 III. 문제점 · 15 IV. 우주산업 전문인력 양성 추진방안 · 16 1. 우주산업 신규인력 양성 ·17 2. 우주산업 기존인력 재교육 지원 ·18 3. 청소년·여성 우주인재 양성 ·18 4. 우주 인력양성 기반마련 ·19 V. 추진 일정 · 20 I. 추진 배경 □ 우주개발은 고도의 기술역량과 혁신적인 아이디어를 필요로 하는 분야로, 우주분야 전문인력은 국가 우주개발 역량에 핵심적 요소 ᄋ 우주 선진국들은 우주 전문기관을 중심으로 산·학·연 협의체를 구성하고, 다양한 프로그램을 공동으로 개발·운영*하고 있음 * JAXA Technical Trainee(대학원생 인턴십 및 실습교육), NASA Academy(도제식 교육), ISU(국제우주대학) Summer Space Program(글로벌 프로젝트) 등 □ 우리나라는 2012년 큐브위성 경연대회를 시작으로 우주교육시스템 구축, 우주기술 전문연수 등 우주 인력양성 사업을 추진해왔음 ᄋ 그러나 확대되는 우주개발 규모에 비해 사업 규모가 현저히 낮고*, 별도의 체계·정책 없이 주로 기술개발 사업의 일부로 진행 * 2020년 정부 우주개발 예산(6,158억원) 중 우주인력양성 관련 예산은 16억원 □ 최근 뉴 스페이스의 등장, 전문인력의 고령화 등 우주개발 환경이 급격히 변화하면서, 체계적인 인력양성의 필요성이 증가하고 있음 ⇒ 2030년 우리나라가 세계 7대 우주강국으로 도약하기 위해서는, 국가 우주개발 역량의 핵심인 우주 인력양성에 대한 종합적 계획이 필요 II. 국내 현황 □ 우주분야 참여인력은 지난 5년간 지속적으로 증가하고 있으며, 향후 5년간 신규인력 수요가 공급인력보다 더 많을 것으로 전망 ᄋ (수요) 향후 5년간 기업·연구기관의 신규 채용예정 인력은 1,300여명, 국가 우주개발계획상 추가 필요 인력*은 700여명으로 조사됨 * 제3차 우주개발진흥기본계획의 과업량에 기반한 분야별 소요 인력 규모를 산정한 것으로, 위성체·발사체·우주탐사 및 과학 분야의 기업체·연구기관 인력을 기준 - 13 - ᄋ (공급) 우주·관련학과 졸업생 중 우주분야 취업자는 연 200여명 수준 ※ 2018년 우주분야 및 관련학과(우주 관련 연구에 참여한 학과)의 학사, 석사, 박사, 박사후 졸업생 1,614명 중 우주분야 취업자는 201명(약 12.4%) < 연도별 우주분야 총 인력현황(단위:명) > < 향후 5년간 우주인력 수급전망(단위:명) > 수요 공급 0 500 1000 1500 2000 2500 □ 우주 전문인력 양성 및 공급을 위해, 인력의 숙련도 및 전문성에 따른 대상별 프로그램을 운영하고 있음 ᄋ (미취업자) 현장 맞춤형 전문연수 실시 및 우주산업체 채용 연계 ᄋ (대학생) ‘큐브위성 경연대회’를 통한 위성개발 전주기 경험 지원 ᄋ (대학원생) 우주 전문대학원 설립 및 관련 교과목 개발·운영 ᄋ (기종사자) 우주산업체 종사자 대상 분야별·수준별 직무재교육 < 우주분야 전문인력양성 사업 현황(’20년 기준) > 교육명 주요 대상 주요 성과 사업기간 우주기술 전문연수 미취업자 3년간 211명 수료, 96명 취업(’21.4월 기준) ’18~23 큐브위성 경연대회 대학(원)생 15기의 큐브위성 개발 (2012/2013/2015년 총 9기, 2017년 2기, 2019년 4기) ’12~24 대학원생 인력양성 대학원생 우주시스템 협동과정 마련 (발사체·위성 및 위성활용· 우주소재·우주위험대응 교육) ’15~20 종사자 인력양성 종사자 연 200명 이상 수료 (발사체·위성체·위성활용 우주분야 직무재교육) ’15~20 - 14 - III. 문제점 □ 우주산업 발전의 핵심 요소인 전문인력 부족 ᄋ 민간의 우주개발 참여가 확대*되고 있으나 경험있는 전문인력을 확보하기가 어렵고, 기존 종사자도 대부분 재교육이 필요**한 상황 * 우주분야 참여인력 중 기업체 인력의 비중 증가(%) : (’11) 60.8 → (’19) 70.7 ** 재직자 중 경력 10년 미만 인력의 비중(%) : 기업체 58.9, 연구기관 44.2 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 40 30 20 10 0 < 연도별 우주분야 총 인력 및 기업체 인력 현황(단위:명) > < 기관별 재직자 근속연수 현황(단위:년) > □ 현장 경험 및 실무 능력을 갖추기 위한 실습형 교육 부족 ᄋ 우주분야는 실무 경험이 중요한 분야임에도 불구하고, 대부분의 교육이 단기간*·이론 중심**으로 이루어져 현장과의 괴리가 발생 * △(우주기술 전문연수) 과정당 2개월 △(종사자 인력양성) 과정당 평균 2~3일 ** 우주개발 주요 인프라 중 대학 보유 비율 5.7%, 현장 실습 과목 비율 16.7%(’18) □ 기존 전문인력 고령화 및 신규·여성 인력 유입 저조 ᄋ 기존 전문인력은 고령화*되고 있으나, 우주분야로의 취업률 감소**, 우주분야 여성 참여비율 저조*** 등 신규인력 유입 감소 우려 * 항우연 연구자의 50대 이상 비율(%) : (’15) 18 → (’20) 30 (5년간 1.67배 증가) ** 우주·관련학과 석·박사 졸업생 중 우주분야 취업비율(%) : (’15) 25 → (’19) 12 *** 기업체 14.3%, 항우연 7.9%으로 美·日·佛 대비 1/3이하, OECD 국가 중 최하위(’19) □ 우주분야 인력양성에 필수적인 기관 간 협력과 지원체계 부재 ᄋ 우주 선진국과 달리 우주 인력양성 관련 협의체 등 플랫폼이 부재 하여, 인력양성과 관련된 산·학·연 협력이 제한적 - 15 - 5~ 10~ 10년미만 15년미만 20년미만 25년미만 기업체 연구기관 '11 '13 전체 인력 '15 '17 '19 기업체 인력 5년미만 15~ 20~ 25년이상 IV. 우주산업 전문인력 양성 추진방안 뉴 스페이스(New Space) 시대에 대응하여 우주산업 발전을 위한 전문인력 양성 비전 ◈ 대상별 맞춤형 신규인력 양성 및 공급 ◈ 종사자 교육 지원으로 재직자 역량강화 ◈ 산·학·연이 협력하는 인력양성 체계 마련 목표 중점전략 세부 추진과제 1-1. 학사 미취업자 전문연수·취업연계 1-2. 대학(원)생 현장·실무교육 1-3. 분야별 석·박사 고급인력 양성·공급 우주산업 신규인력 양성 2-1. 수준별 종사자 직무재교육 2-2. 관리자 맞춤형 교육 지원 2-3. 고경력 연구자 파견·자문 지원 우주산업 기존인력 재교육 지원 3-1. 청소년 대상 프로그램 확대 3-2. 여성 친화적 교육 및 네트워크 지원 청소년·여성 우주인재 양성 4-1. 산·학·연 인력양성 협의체 마련 4-2. 우주 인력양성 전담 지원체계 마련 우주 인력양성 기반마련 - 16 - 1 우주산업 신규인력 공급을 위한 대상별 인력양성 □ (미취업자) 학사 졸업자 대상 우주기술 전문연수 및 취업 지원 ᄋ 우주 산업체 현장 수요를 반영한 맞춤형 전문연수 및 채용 연계 ※ 연 2개 과정 × 과정당 50명 = 연 100명 교육(한국우주기술진흥협회 주관) ᄋ 기업 현장에서 인턴으로 수련하는 산업체 현장연수 도입 추진 ※ 기존 과정을 확대·개편하여 과정당 교육기간 2개월 → 6개월으로 내실화 ᄋ 우주산업체 채용박람회를 개최하여 우주분야 취업정보를 제공 □ (대학(원)생) 큐브위성 제작, 시설·장비 활용 등 현장·실무 교육 ᄋ 위성개발 전주기를 경험할 수 있는 ‘큐브위성 경연대회’ 지속 추진 ᄋ 전문기관의 우주분야 시설·장비를 활용한 실습·현장교육 지원 ※ 장비 보유 기관과 희망 대학을 매칭하여 학점연계형 커리큘럼 공동 개발·운영 (기관당 연 2회 × 교육당 15명 내외, 한국항공우주연구원·한국산업기술시험원 주관) □ (석·박사) 산·학·연 협력 기반, 기술 분야별 고급 전문인력 양성 ᄋ 출연(연) 등의 우주개발 프로그램에 직접 참여하는 도제식 교육 ※ 구체적인 임무 부여를 통한 체계기반 실무교육 및 멘토링(2년간 10여명, KAIST 주관) ᄋ 전략적 인력양성이 필요한 우주기술 분야를 선정하고, 산·학·연 컨소시엄에 기반한 ‘미래우주교육센터’ 운영(센터당 30명 이상, 5년 지원) ※ ‘(대학)기초교육·연구 → (연구소)실무교육 및 기술검증 → (산업체)채용 및 사업화’로 전 과정을 센터에서 주도적으로 수행하며 해당 분야 전문가를 양성(신규 추진) ᄋ 우주정책 등 관련 글로벌 우주 교육 프로그램* 참여·수료 지원 * (예) ISU 단기연수 및 IAC(국제우주대회) 국제우주교육위원회, 국제청년우주회의 등 < 1순위로 신설·확대를 희망하는 우주 인력양성 사업(단위:%) > 0% 20% 40% 60% 80% 100% 실무 중심 현장교육 및 인턴십 대학 연구지원 취업지원 현장 견학 프로그램 글로벌 프로그램 참여지원 우주분야 교육정보 포털구축 ※ 13개 우주학과 재학생(학부 4학년, 대학원생) 및 졸업 후 미취업자 194명 응답(’21.3월 조사) - 17 - 2 우주산업 경쟁력 강화를 위한 기존인력 재교육 지원 ᄋ (종사자) 주요 분야별(발사체·위성체·위성활용) 개념·사례·실습 교육 제공 ※ (사업수행기관) 국가과학기술인력개발원 (교육인력) 종사자 연 200여명 이상 (교육방법) 항우연·KAIST 인공위성연구소 등의 우주개발 전문가가 교육 진행 < 우주산업체 종사자 교육과정(안)(’21년 기준) > ᄋ (관리자) 임원급 맞춤형 교육* 및 ‘글로벌 우주동향 세미나**’ 제공 * 우주분야를 전공하지 않은 우주기업 관리자(실·본부장급 이상) 대상 맞춤형 교육 ** 자체적으로 획득하기 어려운 글로벌 우주기술·시장 동향 정보 제공(연 2회) ᄋ (연구자) 우주전문기관 고경력 연구자의 중소기업 파견·자문 지원 ※ 공공연 연구인력 파견지원(중기부), 고경력 과학기술인 활용지원사업(과기부) 등 연계 3 우주분야 청소년·여성 인재 양성 및 지원 □ (청소년) 우주분야 관심 제고를 위한 현장·체험 프로그램 확대 ᄋ ‘캔위성* 체험캠프·경연대회’, ‘과학로켓·물로켓 발사대회’ 등을 통해 위성·발사체에 대한 기본적인 이해와 흥미를 제공 * 위성의 구성요소를 단순화하여 음료수 캔(can) 크기로 구현한 교육용 모사위성 ᄋ 대학생 우주캠프* 및 우주분야 공모전 개최를 추진하여 타 분야 이공계 학생들도 우주분야에 관심을 갖도록 유도 * 방학 중 단기 과정(5일)으로, 우주분야 기초교육 및 우주기관 견학으로 구성 - 18 - ᄋ 우주분야 기관·지자체와 연계한 우주과학문화 프로그램 등 운영 ※ 과학문화확산사업(한국창의재단), 항공우주과학문화체험교육사업(진주시) 등 □ (여성) 여학생 친화 프로그램 개발 및 우주 여성 네트워크 지원 ᄋ 여학생 친화적인 우주 교육 콘텐츠 개발 및 관련 프로그램 지원 * (예) 여성 연구자들이 참여하는 우주 도서 발간, 여성 우주인과 관련된 전시 등 ᄋ 선배 여성 우주 종사자들의 강연 및 멘토링 활동 지원 ※ 멘토 성별에 따른 이공계 여학생의 중퇴율(’17. MIT) : 남성(18%), 여성(0%) ᄋ 여성 우주 종사자 네트워크 및 활동 지원(‘Space for Woman’ 캠페인*) * UN ‘우주와 여성’ 컨퍼런스(’22.下), KWSE 국제여성과학기술인 컨퍼런스(’21.下), UN 세계우주주간 ‘우주분야의 여성들’(’21.10월) 등 주요 행사를 연계하여 추진 4 효과적인 우주 인력양성을 위한 기반마련 □ (협의체) 인력양성 관련 기관이 참여하는 협의체 구성 및 운영 ᄋ 산·학·연이 모두 참여하는 ‘우주 인력양성 협의체’ 및 국내 우주 학과가 참여하는 ‘우주 대학 협의체’를 구성 ᄋ 교육 수요 분석, 프로그램 공동 개발·운영, 커리큘럼 개선 등 추진 ※ 기관별 우주인력 담당자가 참여하며, 구체적인 일정·구성은 추후 협의 □ (전담체계) 우주 인력양성 전담기관 및 전담인력 확보 추진 ᄋ 우주분야 전문인력 양성 및 관리를 위한 전담기관을 지정하고, 우주인력 현황분석, 정책연구, 사업관리, 프로그램 개발 등을 수행 ※ 원자력, 무인항공, 드론 등 국내 여러 분야에서 인력양성 전문기관을 운영 중 ᄋ ‘우주정책센터(’21년 예정)’ 내 인력양성 정책지원 인력 마련 ᄋ 현업 연구자들이 교육을 병행하기 어려운 점을 고려하여, 항우연 등 우주 전문기관 내 인력양성 전담 인력 확보 추진 ※ NASA, ESA, JAXA 등 주요 해외 우주전문기관은 교육 전담인력을 두고 있음 - 19 - V. 추진 일정 추진 과제 추진 일정 1. 우주분야 신규인력 양성 공급을 위한 대상별 인력양성 1 학사 미취업자 전문연수·취업연계 ’19.∼ 2 대학(원)생 현장·실무교육 ’21.∼ 3 분야별 석·박사 고급인력 양성·공급 ’21.~ 2. 우주산업 경쟁력 강화를 위한 기존인력 재교육 지원 1 종사자 수준별 직무재교육 ’21.∼ 2 관리자 맞춤형 교육 지원 ’21.∼ 3 고경력 연구자 파견·자문 지원 ’21.∼ 3. 우주분야 청소년·여성인재 양성 및 지원 1 청소년 대상 프로그램 확대 ’21.∼ 2 여학생 친화적 교육 및 네트워크 지원 ’21.下∼ 4. 효과적인 우주 인력양성을 위한 기반마련 1 산·학·연 인력양성 협의체 마련 ’22.∼ 2 우주 인력양성 전담 지원체계 마련 ’22.∼ - 20 - 3 6G 시대를 준비하는 위성통신기술 발전전략 ◈ 본 발전전략은 그간 정부의 “대한민국 우주산업전략(‘18.12월)”, “미래 이동통신 R&D 추진전략(‘20.6월)”, “초소형 위성 개발 로드맵(‘21.4월)” 등에서 제시된 위성통신 발전 방향과 계획을 토대로, - ’20.8월 ~ ‘21.6월까지 전문가 간담회(3회), 관련 업계 의견수렴(7회) 등을 거쳐 2030년까지 6G 시대를 준비하기 위한 위성통신 기술 발전 추진 전략과 과제를 제시하기 위하여 수립된 것임 목차 I. 추진배경 ·24 II. 위성통신 산업 및 기술 동향 ·26 III. 현황진단 및 대응방향 ·31 IV. 비전 및 추진목표 ·34 V. 세부 추진과제 ·35 1. 6G 시대, 위성통신과 지상통신의 통합 가속화 ·35 2. 5G 기반 저궤도 위성통신 역량 확보 ·39 3. 정지궤도 위성통신 경쟁력 강화 ·42 4. 기술자립을 위한 위성통신 성장생태계 조성 ·45 VI. 추진체계 및 소요예산 ·47 VII. 기대효과 ·49 VIII. 추진일정 ·50 I. 추진배경 □ 위성통신, 6G 시대 개막을 위한 핵심 기술 ᄋ 위성통신 기술*은 지상-위성 통합망 구축을 통해 초공간 서비스를 제공하는 6G 통신의 핵심 * 저궤도 위성(고도 300~1500km, 3GPP 기준)을 활용하여 섬·산간·사막 등 육상 음영지역 및 해상·항공기 등에 초고속·저지연 통신서비스 제공 가능 ᄋ 통신장비 소형화와 함께, 위성체 제작·발사 비용 감소* 등 위성기술 발전에 따라 위성통신이 지상 네트워크 수준의 경쟁력 확보 가능 * 발사체 회수·재사용(발사비용 620억원→250억원), 위성체 대량생산에 따른 제작비용 감소(Planet Labs, 1주일에 20개 생산, 1기당 제작비용 4억원 수준) □ 위성통신 시장 선점을 위한 글로벌 경쟁 시작 ᄋ 차세대 통신시장 선점을 위한 글로벌 민간기업의 위성통신 시장진입 본격화 및 서비스 모델 다양화 등 글로벌 경쟁 확대 ※ 테슬라(스페이스X, 위성인터넷 서비스), 아마존(인공위성 클라우드 서비스) 등 - 미래 통신서비스 시장 주도권 확보를 위한 기술패권경쟁 격화 전망 ※ (미국) 상업우주발사경쟁법(‘15, 민간기업 우주산업 참여 강화), (중국) 신기건(새로운 인프라 건설, 新基建) 아젠다에 위성 인터넷 포함(’20) ᄋ 하지만, 우리 위성통신 산업은 세계 최고의 이동통신 경쟁력에도 불구, 막대한 투자비용, 원천기술 부족*, 산업기반 부족**으로 시장진입에 한계 * 위성통신분야 기술 수준은 미국(100%) 대비 83.8% 수준(ICT기술수준조사, ‘20) ** 통신위성 탑재체 등 핵심기술 부족, 지상 안테나·단말기 등 지상장비 부품 중심 ➥ 6G 지상-위성 통합망 구축을 위한 위성통신 기술자립 시급 - 세계 최초 5G 상용화에 성공한 이동통신 강국의 경험을 기반으로, 6G 시대 위성통신 경쟁력 확보를 본격 추진할 필요 - 24 - 참고 위성통신의 중요성 □ 6G 시대, 위성통신이 본격화되는 출발점 ᄋ 6G 시대에는 지상 이동통신과 공중 위성통신이 결합하여 통신 서비스 패러다임이 크게 변화할 것으로 예상 < 통신 서비스의 패러다임과 세대별 변화(유선→무선→위성) > ᄋ 위성통신은 지상과 위성 네트워크의 연결을 통해 하늘·바다까지 연결 되는 3차원 통신으로 음영지역 해소 등 공간의 한계 극복 가능 ※ (1G~5G) 지상기지국 중심 → (6G 이후) 지상·공중·해상 연계, 지상망 한계 보완 < 6G 시대 위성통신망 구성도 > - 25 - II. 위성통신 산업 및 기술 동향 1 산업동향 □ 위성통신 진입여건 개선, 우주 인터넷 글로벌 경쟁 시작 ᄋ 위성제작·발사 비용 감소에 따라 막대한 투자비용, 경제성 부족으로 어려움을 겪던 위성통신산업의 진입여건 개선 - ‘90년대 중후반, MS 등 글로벌 기업이 주도하여 광대역 민간 위성 통신 서비스를 시도했으나, 경제성 부족 등의 이유로 상용화 실패* * MS(텔레데식 프로젝트, 사업종료), 모토로라(이리듐 프로젝트, 파산) 등 - 최근 발사체 회수 및 재사용 기술개발 성공(SpaceX, ‘16.4)과 함께 위성 대량 생산체계 구축 등으로 위성 발사·제작 비용 크게 감소 < 위성발사 비용감소 추세 > < 위성제작 비용감소 추세 > * 출처 : Investment Implications of the Final Frontier(’17.10, Morgan Stanley) 재구성 ᄋ 위성통신산업 성장환경 조성에 따라 글로벌 기업은 막대한 자본을 바탕으로 본격적인 우주 인터넷 시장 선점 경쟁 시작 - 엘론 머스크가 주도하는 SpaceX(美)를 중심으로 Oneweb(英), 아마존(美) 등 저궤도 위성통신 시장선점을 위한 경쟁체제 확대 < 저궤도 위성망 구축 대표기업 및 프로젝트 > 사업자 SpaceX(미) OneWeb(영) Telesat(캐) Amazon(미) Starlink 12,000(‘27)/1,379 2020 미국, 캐나다 일부 OneWeb 1차 2,000(‘26) 2차 3,260(미정)/176 2022 미국 일부 Telesat LEO 1차 117(‘27) 2차 1,583(미정)/0 2022 캐나다 프로젝트명 목표/발사위성수 (‘21.4월 기준) Kuiper 3,236(‘29)/0 2026 - 시기 개시 지역 서비스 ※ SpaceX는 1,379기 위성을 발사(‘21.4월, 고도 550Km)하였으며, 월 요금 99달러(단말, 거치대, 와이파이 공유기 등 초기 구축비 499달러)로 북미 지역 시범서비스 제공(‘20.11월) - 26 - □ 위성통신을 활용한 혁신적 서비스 개화 전망 ᄋ 기존 위성산업은 초기 수준의 항공기·선박 관제서비스*와 함께 공공 목적(기상·관측 등) 및 방송 서비스가 시장을 주도하였으나, * Iridium(미국, 헬기 관제 서비스), Spire(미국, 선박위치 추적·항로 최적화) - 최근 위성활용 서비스가 기상, 탐사 등에서 인터넷, IoT 등 다양한 영역으로 확장되고 민간주도 비즈니스 모델 혁신 가속화 ※ Kongsberg(노르웨이)의 자율운항선박, Fleet(호주)의 자원탐사, Spire(미국)의 글로벌 선박위치 추적 및 항로 최적화 등 초소형 위성을 활용하여 新시장 창출중 ᄋ OECD는 가까운 미래에 초소형 위성중심으로 위성데이터와 ICT 기술(빅데이터, AI)이 접목된 新서비스가 다수 출현할 것으로 전망(‘19년) è6G 시대에는 정지궤도 위성의 광역성 및 저궤도 위성의 저지연 특성을 활용한 초공간 서비스(공중이동체, 선박, 도서지역 등)로 발전 예상 ※ 저궤도 위성 지연은 10ms 이내로 예상 (정지궤도 위성 지연 240ms) < 궤도별 차세대 위성통신 서비스 활용 전망 > 정지궤도 위성 저궤도 위성 ⦁긴 수명(15년↑) 기반 안정적 통신망 제공 ⦁저렴한 비용으로 군집위성 기반연결 ⦁24시간 안정적 연결 (예) 아리랑 5호 산간·섬·해양 36,000 240 1,440(24시간) Inmarsat(영), SES Networks(룩) 3,500 (예) 천리안위성 2A ⦁저지연 서비스 구현 광대역 서비스 초공간 서비스 재난·재해상황 대응 위성고도(km) 평균통신지연율(ms) 공전주기(분) 대표사업자 위성무게(kg) 기내용 무선 인터넷 플라잉카 < 궤도별 주요 특성 > 구분 저궤도(LEO) 중궤도(MEO) 정지궤도(GEO) 300~1,500 최소 10 88~127 SpaceX(미), Oneweb(영) 150 1,500~36,000 평균 100 127~1,440 SES Networks(룩) 700 - 27 - □ 위성산업 규모 확대 및 위성통신 시장 비중 증가 예상 ᄋ 글로벌 위성산업 규모는 ‘18년(3,600억 달러)에 비해 ’40년(1.1조 달러) 에는 약 3배 이상 확대될 것으로 전망되며, 5 - 특히, 위성통신 시장 규모는 계속 성장하여 ‘40년에는 전체 위성 산업 중 위성통신 분야가 차지하는 비중이 절반 이상(53%)으로 확대 예측 ※ 대용량 통신위성(High Throughput Satellite), 저궤도 위성통신 등 위성통신 기술의 급속한 발전으로 향후 수년 내에 본격적으로 시장이 개화될 것으로 전망 구분 2018 비중 2020 2030 2040 위성방송/라디오 관측서비스 위성항법 위성통신 위성제작/발사 104,115 29% 2,476 1% 98,345 27% 54,346 15% 107,514 3,076 111,195 64,480 25,507 110,554 9,605 157,030 215,072 44,279 < 글로벌 위성 산업 규모 및 전망 > (단위 : 백만불) 112,924 10% 32,781 3% 177,374 16% 584,674 53% 31,244 3% 비중 23,727 7% 기타 81,840 22% 85,548 113,195 164,994 15% 합계 364,849 100% 397,320 649,735 1,103,991 100% < 글로벌 위성통신 산업 현황 전망 > < ‘18년 위성통신 산업 규모 > < ‘40년 위성통신 산업 규모 예측 > * 출처 : Investment Implications of the Final Frontier(’17.10, Morgan Stanley) 재구성 - 28 - 2 기술동향 □ 상업화가 가능한 수준으로 위성 데이터 통신 기술수준 향상 ᄋ 위성통신 커버리지(유연화) 및 데이터 처리용량 확대(대용량화), 위성간 데이터 전송(군집화) 등 위성통신 활성화를 위한 기술발전 가속화 구분 요구사항 대표기술 위성 요구사항 변동 대처 유연한 커버리지 시간 및 지리적 트래픽 변동 수요에 따른 데이타 처리용량 확대 광대역 주파수 활용 초고속 통신 제공 위성 간 광대역 데이터 전송 유연화 (Flexibility) 대용량화 (High Throughput) 소형·군집화 (Constellation) Software-Defined 중계기 위상배열 안테나 디지털 중계기 위상배열 안테나 Q/V 대역 탑재체 위성 간 링크 위성 간 핸드오버 부문 As-Is To-Be 위성망 지상망 분리구조 반사판 안테나 * 접시모양의 반사판을 사용하는 단순한 구조로 빔 개수를 늘리는데 제한적 반사판 안테나 & STB 형태의 단말 위성통신 서비스 위성 탑재체 단말/ 중심국 * 출처 : Challenges in Future Satellite Communications, ESA 2018 재구성 < 부문별 위성통신 기술발전 전망 > 위성/지상 수직 통합망 위상배열 안테나 * 평면형 구조로 전자적으로 각 배열의 위상을 조절하여 빔 개수 조정이 용이함 위상배열 안테나 & 스마트폰 형태의 단말 - 29 - □ 통신산업 경쟁력 확보를 위한 이동-위성통신 통합 본격화 ᄋ 선도국을 중심으로 지상망 중심의 5G 서비스에서 이동통신 서비스 한계 극복을 위한 위성-지상 통신 통합화 진행 본격화 ※ (EC) 5G PPP 포럼 산하의 Sat5G 프로젝트(‘17~’20년), (중) 위성통신과 5G 융합테스트(차이나 유니콤, 갤럭시 스페이스, ‘16~’20년), (영) 5G 위성통신 실증(Telesat, 보다폰, Surrey대학, ‘17~’19년) ᄋ KTSat은 무궁화 위성 6호와 지상의 5G통신망을 연결, 데이터를 주고받는 ‘위성5G(5G-SAT)’ 기술 시험 성공(‘19.11) □ 위성통신이 차세대 통신 기술표준으로 부각 ᄋ 민간 이동통신 표준화단체인 3GPP는 5G 표준과 위성통신을 연계 하는 5G 비지상통신(Non Terrestrial Network) 작업을 진행중(‘22.上 예상) ᄋ ‘21년부터 국제표준화기구(ITU, 3GPP) 중심으로 위성통신을 포함한 6G 비전과 개념정립 등 표준화 논의 착수(‘21.3월) ※ 저궤도 위성통신 기술이 6G 시대 핵심기술로 포함될 것으로 전망(6G Wireless Summit(‘19.3), 화웨이, Surrey대학, Oulu대학 등) < 6G 표준화 관련 주요 전망 > ▪ - - ▪ ▪ 향후 6G 통신 인프라는 지상망과 위성망이 통합 연결되는 초공간 네트워크 구조로 진화할 것으로 예상 중국 전자정보산업개발 연구원은 6G에서 육해공 통합 통신을 위하여 위성 통신이 중요하게 활용될 것으로 예상(‘20년 3월, 6G 개념 및 비전 백서) 삼성은 6G 비전 발표를 통해 비지상망 통신을 지원하기 위해 위성체를 통한 통신이 활용될 것으로 전망(’20년 7월, 6G 비전) 6G 시대에는 지상-위성 통합망을 활용하여 비행기, 에어택시 등 공중 이동체 (~10Km 상공)까지 초공간 통신 서비스 제공이 가능할 전망 ※ (5G) 고도 120m까지 100Mbps 속도 → (6G) 고도 10km까지 Gbps급 속도 6G 시대 이동성 및 서비스 연결성의 증대를 위해 커버리지 항목이 6G 표준화 주요 성능지표로 반영될 것으로 예측 - 30 - III. 현황진단 및 대응방향 □ 통신위성 개발 경험 부족 è 기술개발·실증 및 우주검증이력 확보 ᄋ (정지궤도) 국가 주도의 천리안위성 1호(’10년) 통신 탑재체 개발 이후 추가적인 국내 통신위성 개발이 지연*되었으며, 주로 관측위성** 개발에 집중 * 공공복합통신위성(천리안 3호)개발사업 예타 통과로 후속 통신위성 개발 예정(‘21년~’27년) ** 천리안위성 2A(기상 관측), 천리안위성 2B(대기 및 해양 관측) ᄋ (저궤도) 지구관측용 저궤도 위성 개발(항우연, KAIST 등, ‘15년~)이 진행 중 이나, 인터넷·위성IoT 서비스 등을 위한 통신용 소형위성 개발 경험 전무 ᄋ 일부 안테나, 전력증폭기, VSAT시스템 등 위성 탑재체 및 지상관제 관련 부품 전문기업이 해외 수출을 통해 경쟁력을 확보하는 단계 < 위성통신 주요기업 현황 > 선박 안테나 시장 점유율 세계 1위, 점유율 39%(‘19) 저궤도 관측위성을 중동(’13, ‘18), 동남아(‘09, ’15) 지역에 수출 질화갈륨(GaN) 트랜지스터, GaN 전력증폭기 세계 2위(‘19) Thuraya(UAE)에 위성용 단말 공급, 위성통신 단말기 세계 2위(‘20) 글로벌 진출을 위해 위성통신 안테나 업체 페이저솔루션(英) 인수(’20.6) < 위성통신 관련 현장의 목소리 > 기업명 대표 제품・기술 및 현황 우주검증이력(Heritage) 확보 필요 ᄋ 세계위성통신시장선점경쟁가열에따라국산부품의해외수출기회도증가하고있으며, 수출을 위해서는 우주검증이 필수적이나, 개별 부품기업이 위성을 발사하는 것은 사실상 불가능 ※ 국내 부품기업(RFHIC)는 해외 OneWeb 프로젝트에 반도체증폭기를 공급해달라는 제안을 받았으나, 헤리티지가 없다는 이유로 최종 선정되지 못함(‘16.5월) ᄋ 위성통신 장비 국산화 및 해외시장 진출을 위해서는 국내 개발한 소재・부품·장비 등을 실질적인 우주환경에서 시험 운용할 수 있도록 지원 필요 è정부는 지상-위성 통합망 표준화 일정에 맞춰 ’31년까지 4단계에 걸쳐 총 14기 위성을 발사하여 우주검증이력 확보를 지원 - 31 - 국산 통신위성의 가격 경쟁력 확보 필요 ᄋ 위성을개발하는체계종합관점에서개별부품의원가를낮추어가격경쟁력확보가중요 è위성개발 R&D 추진 시, 선택과 집중을 통해 국산 통신위성 가격 경쟁력 확보 추진 6G 위성통신의 지상망 실증 시험에 적합한 환경 필요 ᄋ 중소기업이 위성 단말 및 부품 등의 상용화를 위한 6G 위성통신-지상망 연동 시험을 위해 실증 테스트베드 환경을 구축하여 무료 혹은 저가로 지원이 필요 è6G 핵심기술개발 사업 등을 통해 계측기 테스트 장비 등 도입 추진 □ 선도국과 기술격차 추격 필요è국내 위성통신 생태계 구축 ᄋ 국내 위성통신 기술수준*은 선도국(美) 대비 약 84%에 불과한 수준이며, 위성통신 R&D 투자** 또한 부족 * 위성통신 기술수준(미국 대비 격차, %) : 미국 100, EU 92.6, 중국 91.9, 일본 87.2, 한국 83.8 (‘20년 ICT 기술수준조사) ** ‘17∼’19년 위성산업 R&D 예산 4,243억원 중 위성통신 분야 R&D는 159억원(3.8%) < 위성통신 관련 현장의 목소리 > 위성통신 분야 전문인력 양성 필요 ᄋ 위성통신 분야 대학 및 연구소 전문인력 부족으로 실제 개발경험을 보유한 인력을 찾기 곤란하여 전략적 R&D 추진 및 경쟁력 있는 제품 및 서비스 창출의 애로요인으로 작용 ※ 위성방송통신 인력은 위성방송 셋톱박스 제조 등 기업체에 편중(96.3%, 2,426명), 연구기관·대학의 연구개발 인력은 3.7%(93명)에 불과('20년 우주산업실태조사) è 위성통신 분야 대학연구센터 지정을 확대하는 등 다양한 인력양성 방안을 강구 국가 기간망 해외 종속 방지 ᄋ 6G 시대를 대비하여 자체 위성통신망 미 보유 시, 국가 기간망 성격의 위성 통신망이 해외 저궤도 사업자에 종속될 우려 è 정부 주도 위성 선도망 구축을 추진하여 민간의 우주 검증이력 확보와 지상-위성 통합 서비스 상용화 토대 제공 - 32 - 위성-지상 주파수 공동 사용 ᄋ 위성 주파수 대역을 공유하는 지상통신망 증가에 따라 한정된 주파수 자원의 효율적인 이용을 위한 주파수 공유 연구 필요 è 주파수 자원의 효율적인 이용을 위한 기술적, 제도적 공유방안 검토 저궤도 위성망 확보 필요 ᄋ 해외 기업의 위성망 선점에 따라 국내 기업이 사용 가능한 위성망 자원 고갈 우려 è기업이 저궤도 위성망 등록을 신청하면 위성망 확보를 적극 지원 위성통신 전문가 네트워킹 채널 필요 ᄋ 위성통신 생태계를 조성하기 위해 관련분야 전문가들이 소통할 수 있는 채널 필요 è위성통신 관련 산학연 전문가가 모두 참여하는 위성통신 포럼 창립 추진 < 대응 방향 > ◈ 위성통신은 6G 시대 구현을 위한 핵심기술이며, 미래 위성통신 분야 글로벌 위상 강화를 위한 신속한 R&D 투자와 기술확보 시급 - 우주검증이력(Heritage) 확보를 위한 선도망 구축을 통해 향후 민간 기업이 주도적으로 상용 서비스를 제공할 수 있는 마중물 역할 필요 ➥ 세계 최초 5G 상용화 성공에 이어, 6G 시대를 대비할 수 있도록 6G 핵심기술로 예측되는 위성통신 분야 경쟁력 확보 필수 - 33 - IV. 비전 및 추진목표 - 34 - V. 세부 추진과제 1 6G 시대, 위성통신과 지상통신의 통합 가속화 『6G 위성』글로벌 산업ᆞ시장 선도를 위한 민관 협력 생태계 구축 □ 위성통신 시범망 구축을 통한 국내 기술경쟁력 강화 ᄋ 정부 주도 통신위성 R&D에 국내 위성통신 부품기업의 참여를 확대하여 국내 위성통신 기술의 우주검증이력 확보를 통한 기술혁신 및 수출지원 촉진 ※ 지상-위성 통합 표준화 일정에 맞춰 5G 위성(1기 검증용, ‘25년)→5G 위성(3기 실증용, ‘27년)→ Pre 6G 위성(3기 실증용, ’29년)→6G 위성(7기 실증용, ’31년) 등 4단계로 총 14기 위성발사 추진 □ 민관 협력을 통한 위성통신 산업 생태계 조성 지원 ᄋ 위성통신 시범망 구축 경험을 기반으로 한 기술이전 등을 통해 민간 대기업이 자체 상용서비스를 제공할 수 있는 위성망 구축 지원 ᄋ 대기업(위성 본체) 및 중소기업(핵심부품) 협업을 통해 통신위성을 개발하여 국내 위성통신 분야 상생 협력 생태계 구축 < 정부의 선도적 R&D 개발 및 민간 기술이전 추진 로드맵 > ◈ 통신위성 개발⸱발사(14기)를 통해 ‘30년 이후 본격화될 저궤도 군집 위성 글로벌 시장 주도권 확보 및 국내 산업 활성화 기반 조성 - 35 - 1-❶ 위성통신-지상통신이 통합된 주요 서비스 □ 주요내용 ᄋ (6G 기반 통합서비스) 6G 시대 위성통신과 이동통신이 모두 가능한 6G 통합단말을 이용하여 초공간 통신 서비스 실증 ᄋ (실증1 : 통합단말 서비스) 향후 지상 10km까지 초공간에서 보편화될 다양한 공중이동체에 6G 휴대단말 하나로 Gbps급 통신 서비스 제공 - 국내 항공기 승객, 장거리 도심항공교통(UAM)* 탑승자 및 지상 사용자 간 초고속 데이터 송수신 등 6G 통합단말 기반 실증 추진(‘29년~) * UAM(Urban Air Mobility)은 도심의 지상 교통 혼잡 해결을 위해 비행체를 활용하는 교통 시스템으로 지상교통망 포화 등으로 인하여 가까운 미래에 시장 형성 전망 ※ 예) 서울UAM탑승자와부산UAM탑승자간저궤도위성망과지상망을활용한통합통신실증 - 국토부와 협력하여 UAM 관제 가능성도 병행 검토(K-UAM 기술로드맵, ’21.3월) ᄋ (실증2 : 음영지역 서비스) 저궤도 군집위성(10기)를 통해 서해5도 등 지상망이 취약한 지역까지 커버리지를 확대하여 통신 서비스 실증(‘29년~) - 선도 시험망 구축을 통해 음영지역 통신 서비스 실증을 지원하여 ◈ 6G 통합 단말과 군집위성을 기반으로 지상-공중이 연계되는 다양한 통신 서비스를 실증하고 음영지역에 초고속 인터넷 서비스 제공 향후 국내 민간 기업의 6G 서비스 자체적 제공 기반 마련 □ 추진일정(안) 1-1 6G 통합 서비스 실증 ‘31 주요분야 주요내용 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 저궤도 위성 개발 및 발사 정지궤도 위성 1기 개발 및 발사 6G 통합단말 서비스 실증 음영지역 서비스 실증 5G 위성 1기 5G 위성 3기 6G 위성 10기(3기+7기) - 36 - 1-❷ 위성통신-지상통신 통합 위성망 구축 □ 주요내용 ᄋ (6G 위성주파수 확보) 서비스 대상 지역을 중심으로 최적 궤도(운영고도, 경사각도 등 고려)로 위성망을 설계하여 ITU 국제등록 추진(‘26년~) ※ 국제 표준화 동향을 고려하여 6G 위성통신을 위해 Q/V대역(30~70GHz) 검토 ᄋ (6G 표준 군집위성 개발) 초소형 통신위성 개발 경험을 토대로 저궤도 위성통신 실증서비스가 가능한 군집위성 10기 개발 추진(‘26년~) ※ 정해진 궤도상에서 지구 주위를 계속 회전하는 저궤도 위성의 경우, 특정 지역을 대상으로 실증 서비스를 하려면 일정 개수 이상의 위성이 필요 - 산·학·연·관 컨소시엄을 통해 국내 기술로 상용급 저궤도 통신위성을 개발 하여 6G 지상망과 통합 인프라 구축 추진(’21년 예비타당성 조사 추진) - 6G표준화초기정부주도위성선도망구축을통해6G기술및서비스를 실증하여 민간이 지상·위성 통합 서비스를 상용화 할 수 있는 토대 제공 ※ 위성 선도망 개발 경험 및 기술을 민간에 이전하여 국내기업이 6G 서비스에 필요한 위성(한반도 300기/글로벌 2,000기)을 자체 구축하도록 기반 마련 ᄋ (위성 발사 및 운영) 한국형 발사체 활용을 우선 검토하되 해외 발사체 이용 가능성도 준비하고, 군집위성 관제기술 개발 및 활용 추진 ◈ 6G 통합 대비 저궤도 위성통신 실증 서비스를 위한 군집위성을 개발하여 테스트베드로 활용하고 향후 민간 주도 상용화 기반 마련 ※ 한국형 발사체 탑재 공간 및 발사 가능 무게 등 고려 □ 추진일정(안) 1-2 6G 통합 위성망 ‘31 주요분야 주요내용 위성주파수 국제등록 신청 위성주파수 확보 6G 위성 10기(3기+7기) 개발·발사 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 - 37 - 1-❸ 위성통신-지상통신 통합 기술 □ 주요내용 ᄋ (탑재체 운영기술) 저궤도 군집위성 운용 신뢰성 확보 및 초소형 위성 커버리지 확장을 위한 위성 간 링크(ISL)* 기술 등 요소기술 개발(‘24년~) * ISL(Inter Satellite Link) 기술은 6G 저궤도 위성 간 데이터를 송수신하여 지구국을 거치지 않고 원거리(예: 한국-미국)까지 데이터를 전달하는 기술 ᄋ (통신탑재체 부품) 6G 저궤도 군집위성 대용량 데이터 서비스를 위한 Q/V(30~70GHz) 대역 통신탑재체 부품 국산화 기술 확보(‘26년~) - 6G 시대 언제 어디서나 Gbps급 데이터 서비스가 가능하도록 Q/V 대역 활용이 가능한 위상배열 안테나, 채널증폭기 등 개발 추진 ※ S대역(2∼4GHz, 관제), X대역(8∼12GHz, 데이터 다운로드), Ku대역(12.5∼18GHz, 위성통신), Ka대역(26.5∼40GHz, 광대역 위성통신), Q/V대역(30∼70GHz, 6G 위성통신 주파수 예상) ᄋ (위성통신 단말) 6G 위성통신 통합 단말 시장에서 경쟁력을 확보하기 위하여 통합단말을 위한 모뎀 및 초소형 안테나 등 국산화 개발(‘28년~) ※ 6G 표준화는 ’26년부터 후보기술 검증을 시작하고 ‘28년 기술규격 개발을 완료(Rel.22)하여 ’30년 상용화 예정임(6G 시대를 선도하는 미래 이동통신 R&D 추진 전략, ‘20년 6월) ◈ 6G 위성서비스를 위한 위성 간 링크 기술 등 핵심기술을 개발하고 선도적인 위성-지상 통합 휴대형 단말 기술 확보 □ 추진일정(안) 1-3 6G 통합 핵심기술 ‘31 주요분야 주요내용 위성간 링크 기술 등 개발 안테나, 채널증폭기 탑재체 부품 개발 위성통신 통합단말 개발 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 - 38 - 2 5G 기반 저궤도 위성통신 분야 역량 확보 2-❶ 저궤도 통신위성을 활용한 주요 서비스 □ 주요내용 ᄋ 인천공항↔서울 도심간 운행하는 UAM 승객들이 위성통신을 활용 하여 전화, 인터넷 등을 이용할 수 있도록 기술 검증 추진 ※ 국토부, 산업부 K-UAM 프로젝트(‘23~’35)와 연계하여 서비스 시나리오 등 실증 - (UAM-지상 간 5G 통신) 저궤도 통신위성과 5G 지상망을 연계하여 고도 300~500m 공중 이동체와 지상간 자유로운 통신 서비스 가능성 검증(‘26년~) - (UAM-UAM 간 통신) 저궤도 통신위성을 연계하여 UAM 승객 간 데이타를 송수신할 수 있는 통신 서비스 가능성 검증(‘26년~) ᄋ 저궤도 위성통신을 활용한 자율운항선박 원격제어시스템 실증 및 지능형 해상교통정보서비스 고도화 추진 ※ 해수부 스마트 해운물류 확산전략(‘21.4), 지능형 해상교통정보서비스 기본계획(‘21.4) 연계 추진 - (자율운항선박) 저궤도 통신위성 및 5G 지상망을 연계하여 실시간 운항데이터에 기반한 자율운항선박 원격제어 서비스 실증(‘26년~) ※ 실증결과를 기반으로 해상 5G 분야의 국제표준화 선도를 위한 대응 추진 - (해상교통정보서비스) 5G 위성통신을 활용한 지능형 해상교통정보 서비스* 고도화‧확대 및 차세대 해상무선통신 기술 개발 도입(‘26년~) ※ 실시간 전자해도 제공, 선박 충돌·좌초 예방경보, 해양사고정보 제공 등 ◈ 저궤도 통신위성을 활용하여 도심항공교통(UAM) 승객-지상 간 통신 서비스 등을 위한 기술 검증 추진 □ 추진일정(안) 2-1 저궤도 위성통신 서비스 실증 ‘31 주요분야 저궤도 위성 개발 및 발사 5G 위성 1기(검증용) 5G 위성 3기(실증용) 주요내용 UAM-지상 간 5G통신 검증 UAM-UAM 간 통신 검증 자율운항선박 원격제어 실증 지능형 해상교통정보 서비스 고도화 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 - 39 - 2-❷ 저궤도 위성통신망 구축 □ 주요내용 ᄋ (위성주파수 확보) 저궤도 위성 발사·운영을 위한 위성망(위성궤도 및 주파수)을 확보하기 위하여 주파수 국제등록 추진(‘22년~) - 운영 고도가 정해진 정지궤도 위성(36,000Km)과 달리 저궤도 위성은 다양한 고도별(300~1,500Km) 운영 가능, 위성망 확보가 상대적으로 용이 ※ ITU 국제등록 신청 후 저궤도 위성망 확보에는 3년 정도 소요(정지궤도: 7년) ᄋ (저궤도 통신위성 개발) 초소형 통신위성(100Kg급) 1기(검증용), 3기(실증용)를 개발·발사하여 위성통신 기술 검증 및 서비스 실증을 위한 기반 지원(‘23년~) - 국내 기술로 통신위성 1기를 제작(1단계)하여 성능을 우선 검증하고, 3기를 추가 제작(2단계)하여 개발기간 단축 및 신뢰성 있는 테스트 환경 구축 ※ 미국 ITAR(International Traffic in Arms Regulations) 규정에 의해 수입이 제한되는 품목 등을 국산화하여 ITAR-FREE 위성 제작 - 주요 수입제한 품목 : 필터, 반도체증폭기 등 미국에서 제작되는 탑재체 부품 ◈ 저궤도 통신위성 개발 및 발사를 통해 위성통신 선도 기술을 테스트할 수 있는 기반을 마련하고 레퍼런스 확보 지원 □ 추진일정(안) 2-2 저궤도 위성 통신망 ‘31 주요분야 주요내용 5G 위성 1기(검증용) 5G 위성 3기(실증용) 위성주파수 국제등록 신청 위성주파수 확보 위성 발사 및 운영 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 저궤도 위성 개발 및 발사 - 40 - 2-❸ 저궤도 위성통신을 위한 기술개발 □ 주요내용 ᄋ (탑재체 운영기술) 상용급 저궤도 위성통신 서비스 제공을 위한 위성 간 핸드오버(Handover)* 기술 등 요소 기술 개발(‘23년~) * 위성 간 핸드오버 기술은 빠른 속도로 이동하는 저궤도 위성통신 환경에서 끊기지 않고 연속적인 통신 서비스를 제공하기 위한 기술 ᄋ (통신탑재체 부품) 저궤도 통신위성 가격경쟁력 확보 및 향후 통신 표준 변화에 유연하게대응하기위한소프트웨어방식중계기* 등탑재체부품개발(‘23년~) * SD(Software Defined) 중계기는 위성통신 표준 규격 변경에 대비하여 지상에서 디지털 중계기에 탑재된 소프트웨어를 변경 가능하도록 하는 중계기 - 임무수명(5년)이 짧은 저궤도 통신위성의 가격경쟁력 확보를 위해 저비용 상용부품(COTS)*을 활용하여 비용 절감 추진 * COTS : Commercial off-the-shelf ᄋ (위성통신 단말) 글로벌 위성통신 시장 대응을 위해 5G 표준기반 위성 단말 모뎀 및 안테나를 적용한 5G 비지상통신(NTN)위성 단말 개발(‘23년~) ※ 3GPP는 최근 5G 규격 Release-17을 기반으로 지상과 위성통신을 통합하려는 비지상통신(Non Terrestrial Network) 표준화를 추진 중(’22년 상반기 예정) ◈ 저궤도 위성통신 서비스 제공을 위한 위성간 핸드오버 기술 등 핵심 기술을 개발하고, 글로벌 시장 대응을 위한 위성단말 기술 확보 □ 추진일정(안) 2-3 저궤도 위성통신 핵심기술 ‘31 주요분야 주요내용 핸드오버기술 개발 저궤도용 통신탑재체 부품 개발 NTN기반 위성통신 단말 기술 개발 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 - 41 - 3 정지궤도 위성통신 분야 경쟁력 강화 3-❶ 정지궤도 위성을 활용한 주요 서비스 □ 주요내용 ᄋ (항공기 와이파이 서비스) 기내에서 SNS, 유튜브 등 인터넷이 가능한 기내 와이파이 서비스(Gbps급)를 국내 기술로 제공 - 국내에서 승객이 가장 많은 김포-제주 노선을 대상으로 끊김없는 와이파이 통신서비스를 제공, 서비스 안정성 등 실증 추진(‘28년~) ※ 아시아나 항공에서 운행하는 A350항공기의 인천-마닐라, 인천-오사카 노선 상공 에서 320∼640Mbps급 기내 유료 Wi-Fi 제공 중 ᄋ (선박 와이파이 서비스) 지상망으로 커버리지 확보가 어려운 해상지역 에서도 인터넷이 가능한 초고속 선박 와이파이 서비스 제공 - 매일 왕복 운항 중인 인천-백령도 노선 등 여객선에서 안정적인 통신서비스가 가능하도록 선박 실증 추진(‘28년~) ᄋ (5G 이동기지국) 재난 또는 트래픽 폭주 등으로 지상망 통신이 불가 할 때 휴대용 위성통신 기지국을 활용하여 긴급통신 서비스 실증 - 휴대용 5G 기지국의 백홀로 위성을 활용하여 긴급통신 서비스 제공(‘28년~) ◈ 정지궤도 통신위성을 통해 광범위한 지역에 고속의 항공기 와이파이 서비스 및 안정적인 긴급 통신 서비스 제공이 가능 ※ 프랑스, 영국, 일본 등은 재난대응을 위해 위성통신을 적극 활용중 □ 추진일정(안) 3-1 정지궤도 서비스 실증 ‘31 주요분야 주요내용 정지궤도 위성 개발 및 발사 항공기, 선박 와이파이 서비스 실증 5G 이동기지국 긴급통신 서비스 실증 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 - 42 - 3-❷ 정지궤도 위성서비스를 위한 위성망 구축 □ 주요내용 ᄋ (위성주파수 확보) 우리나라 최적의 정지궤도인 동경 128.2도 위성궤도 에서 Ka 대역(20∼30GHz) 주파수 확보를 위해 ITU 국제등록 추진(‘21년~) ※ ITU에 신규 위성망 국제등록 신청 후 7년 이내에 위성 발사 시 위성망 유지 - 현재 천리안 1호 위성이 동경 128.2도 궤도를 사용중에 있으며, 후속 공공복합통신위성이 궤도를 승계하여 운영할 예정 ᄋ (정지궤도 통신위성 개발) 천리안 위성 1호·2호를 통해 확보된 정지궤도 위성개발 경험을 활용, 통신임무를 수행하는 통신위성 개발 추진(‘21년~) - 기존 위성 본체 연구개발과 통신탑재체 연구개발 협력을 통해 공공복합통신위성 1기를 개발하여 위성통신 분야 경쟁력 강화 ※ 정지궤도 공공복합통신위성 1기 개발 예산 총 4,118억원(통신탑재체 780억원) ※ 위성본체 개발 및 위성 조립 등 체계 종합을 담당하는 총괄 주관기관(항우연) 및 Ka대역 통신탑재체 개발 주관기관(ETRI)은 공모를 통해 선정(’21. 4월) ᄋ (위성 발사 및 운영) 공공복합통신위성의 성공적인 발사를 위해 해외 발사체를 활용하고, 안정적인 위성 운영을 위한 지상 관제 수행 ※ 천리안 1, 2호는 위성개발을 총괄한 항공우주연구원에서 지상 관제를 수행 중 ◈ 정지궤도 통신위성 발사를 위해 미리 위성궤도 및 주파수 자원을 확보하고 통신임무 수행을 위한 통신탑재체 및 위성본체 개발 □ 추진일정(안) 3-2 정지궤도 위성망 ‘31 주요분야 주요내용 위성주파수 확보 공공복합통신위성 본체 및 통신탑재체 개발 위성 발사 및 운영 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 - 43 - 3-❸ 정지궤도 위성통신을 위한 기술개발 □ 주요내용 ᄋ (탑재체 운영기술) 정지궤도 통신위성을 통한 광대역 통신서비스 제공을 위해 다중빔 생성기술*, 빔호핑 기술** 등 핵심 요소기술 개발(‘21년~‘25년) * 다중빔(MultiBeam) 생성기술은 다중빔 안테나를 통해 단일 빔이 아닌 독립적인 다수의 빔을 생성·발사하여 위성 1기당 전체 전송용량을 증대시키는 기술 ** 빔호핑(BeamHopping) 기술은 고정적으로 균일한 위성신호를 보내지 않고 통신수요에 따라서 위성신호를 능동적으로 보내 데이터 채널을 효율적으로 활용 가능(예 : 항공기 와이파이) ᄋ (통신탑재체 부품) 디지털 신호처리 기술을 통한 디지털 중계기, 채널 증폭기 등 정지궤도 통신위성의 성능 향상을 위한 부품 국산화 추진(‘21년~‘27년) ※ 디지털 중계기는 지상으로부터 수신한 신호를 디지털 신호처리 기술로 오류를 보정하고 복원하여 지상으로 재전송 하는 통신탑재체의 중요 부품임 - 급격한 온도변화, 강한 진동 등에서도 안정적으로 동작할 수 있도록 우주환경 시험 등을 통해 통신탑재체 부품의 내구성과 신뢰성 확보 ᄋ (위성통신 단말) 항공기 위성통신을 위한 평판 형태의 고성능 안테나* 개발(‘26년~‘28년) * 기존 대형 반사판 안테나가 아닌 항공기 천장에 부착 가능한 평판 형태로 개발 ※ 평판안테나 단말은 이동하는 항공기에서 정지궤도에 위치한 통신위성을 지속적 으로 추적하여 통신링크를 계속 유지해주는 기능을 수행함 ◈ 정지궤도 통신위성 서비스를 위한 대용량 전송기술 등 핵심 기술을 개발하고, 우주환경에서 동작할 수 있도록 통신탑재체 성능 검증 □ 추진일정(안) 3-3 정지궤도 핵심기술 ‘31 주요분야 주요내용 다중빔 생성 기술 등 통신탑재체 운영기술 개발 공공복합통신위성 통신탑재체 부품 개발 항공기 와이파이용 위성통신 단말 개발 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 - 44 - 4 기술자립을 위한 위성통신 성장 생태계 조성 4-❶ 위성통신 인력 양성 및 산업 활성화 체계 구축 □ 주요내용 ᄋ (고급인력 양성) 위성통신 기술역량 축적 및 전문 인력 육성을 위해 위성분야 대학 R&D 지원 확대(RRC(Radio Research Center) 추가 지정*) * (대학 연구센터) 現 ’20년 1개(5억) → ‘21년 1개 추가(2개, 9억) → 추후 지속 확대 - 소형위성 통신 탑재체, 군집위성통신(ISL) 등 미래 위성통신 원천기술 연구 수행 ᄋ (R&D 바우처 지원) R&D 역량이 취약한 위성통신 중소·중견기업의 애로기술 해소, 우주환경 부품시험 지원을 위한 R&D 바우처 지원 - 우주부품시험센터·항우연에서 우주환경 인증 시험 컨설팅 등을 이용 ᄋ (위성통신 포럼 신설) 위성통신 산업 지원 민간 수요발굴, 기술협력 등 정부와 민간협력 활성화를 위한 위성통신 산업 포럼 신설(‘21년 하반기) ᄋ (수출용 위성통신 장비 실험 지원) Ku(12.5∼18GHz), Ka(26.5∼40GHz) 대역 등 국제적 위성통신 주파수 대역을 활용하는 수출용 장비 실험국 개설 지원(‘21~) ◈ 대학 중심 연구지원을 통한 고급 인력 양성, 바우처 제공 등을 통한 우주환경 부품시험 지원 및 민관협력 체계 활성화 □ 추진일정(안) 4-1 인력양성 산업활성화 ‘31 주요분야 주요내용 대학 위성연구센터 추가 지정 및 운영 R&D 바우처 수요발굴 및 지원 포럼 설립 및 운영 수출용 위성통신 장비 실험 지원 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 - 45 - 4-❷ 글로벌 대응력 강화를 위한 위성통신 국제 협력 추진 □ 주요내용 ᄋ (표준연계 R&D) 6G 위성통신 및 위성-지상 간 주파수 간섭/공유 기술 등 국제 표준화를 위한 국내외 연구기관 간 협력 강화 < 표준 연계형 R&D 추진(안) > ➡➡ ᄋ (전략적 공동연구) 해외 선도기술 보유국과 전략적 공동연구를 통해 우수한 기술을 조기에 습득할 수 있는 기회 마련 ◈ 미래 위성통신 표준을 주도하고 선진국과의 기술격차를 좁힐 수 있도록 표준연계형 R&D 및 전략적 공동연구 확대 구분 R&D 표준 활동 단기(‘20~23) Ku/Ka 대역 위성망과 타 무선망 간 간섭 평가 및 주파수 공유 기술개발 WRC-23/27 위성망 주파수 이용 의제에 대한 국가 대응 방안 연구 중기(‘24~’26) 이동통신과 위성통신이 같이 분배된 주파수 대역(1.4GHz/2.1GHz)에서 주파수 효율적 이용방안 개발 Ka, Q/V 대역 이동통신-위성통신 주파수 공유 대역 간섭 평가 및 상호 양립 기술 등 표준화 추진 장기(‘27~’30) 6G 시대 위성/이동 통합을 위한 주파수 발굴 및 공유 연구 3GPP, WRC 및 ITU-R 등 위성/이동 통신 주파수 이용 전방위 표준 활동 < 기술특성에 따른 협력 유형 예시 > 협력 유형 주요 내용 (예시) 대상국가 기술확보가 시급하나, 기술경쟁력이 낮은 경우 (고출력 증폭기) 기술 상호 공유 및 교환 가능성이 높은 경우 (소프트웨어방식 (SD) 중계기) 성능 시험을 위한 고가 장비/시설이 없는 경우 (안테나 성능 시험 장비) 단기 기술개발 가능성이 높으나 시험인프라는 없는 경우 (위성 IoT) 기술 도입 공동 연구 설비 활용 공동 기술검증 □ 추진일정(안) 4-2 글로벌 협력 독일, 이탈리아 미국, 일본 미국, 이탈리아 프랑스, 스페인 주요분야 주요내용 위성통신 국제공동 R&D 추진 지상-위성 주파수 간섭 평가/공유기술 관련 ITU-R/WRC 국제 표준활동 위성-이동 통합을 위한 신규 주파수 관련 국제 표준활동 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 ‘31 - 46 - VI. 추진체계 및 소요예산 □ 국내 산·학·연 전문가 및 관련 부처가 참여하는 ‘위성통신사업추진 위원회’를 통해 예타 사업 기획 등 위성통신 사업 추진 총괄 운영 ᄋ 예비타당성 조사 통과 등 사업 예산 확보 및 사업 추진계획을 수립 하고, 국가우주위원회 등에 상정하여 심의 확정 < 위성통신 사업 추진 체계(안) > □ 소요예산(안) : 총 8,280억원 규모(예타 완료: 780억원, 예타 예정: 7,500억원) ᄋ 정지궤도 위성 개발 사업은 예타 통과하여 ’21년도부터 개발 시작, 저궤도 위성 개발 사업은 예비타당성 조사 추진 예정(‘21년 下~’22년 上) 구분 정지궤도(예타 완료) 저궤도 5G 위성 저궤도 6G 위성 기간 ‘21년 ~ ’27년 ‘23년 ~ ’27년 ‘27년 ~ ’31년 추진내용 통신탑재체 개발 780억 (정지궤도 공공복합통신위성 총 4,118억) 저궤도 5G 통신위성 4기 (검증용 1기 + 실증용 3기 개발 3,500억) 6G 통신위성 10기 (실증용 3기 + 실증용 7기 개발 4,000억) 합계 780억원 3,500억원 4,000억원 - 47 - 참고 관계부처 협력 방안 □ UAM 관제 및 통신 실증 : 한국형 도심항공교통 기술로드맵(‘21.3월) ᄋ [국토부] UAM 기체 인증 및 시험평가 기술 개발(’22~‘33), UAM 도심운행을 위한 3차원 정밀지도 구축 기술(’22~‘29) 등 ᄋ [산업부] UAM 기체 설계 및 제작 기술 개발(’22~‘33) 등 ᄋ [과기정통부] UAM 관련 통신 서비스 실증을 위한 저궤도 위성통신 기술개발 및 시범망 구축(’23~‘31) □ 자율운항선박 실증 및 해상교통정보서비스 고도화 : 스마트 해운물류 확산전략 ‧ 지능형 해상교통정보서비스 기본계획(’21.4월) ᄋ [해수부] 위성통신을 활용한 자율운항선박 원격제어시스템 실증 및 지능형 해상교통정보서비스 고도화(’26~) ᄋ [과기정통부] 자율운항선박 관제 및 해상교통정보 서비스 실증을 위한 저궤도 위성통신 기술개발 및 시범망 구축(’23~‘31) □ 정지궤도 공공복합통신위성 개발 : 예비타당성 조사 통과(‘20.6월) ᄋ [과기정통부] 공공복합통신위성 사업운영 총괄, 본체 및 통신 탑재체 개발 주관(’21~‘27) ᄋ [환경부] 공공복합통신위성 정보수집탑재체 개발 주관 및 통신 탑재체 개발 참여 ᄋ [국토부] 공공복합통신위성 항법보정탑재체 개발 주관 ᄋ [해양경찰청] 공공복합통신위성 통신탑재체 개발 참여 - 48 - VII. 기대효과 □ 국내 위성통신 기술경쟁력 강화를 통한 위성통신 선도국가 도약 ᄋ 저궤도 군집 통신위성 14기 개발, 정지궤도 공공복합통신위성 개발 등을 통한 국내 위성통신 핵심 기술 확보 및 관련 서비스 실증 → 글로벌 위성통신 선도국가 진입(‘30~) ※ 위성통신 글로벌 기술 경쟁력 확보 추진 - 위성통신 기술수준 선도국(美) 대비 84% → ’30년 90% 이상 선도국가 진입(목표) □ 경제적 파급효과 창출(ETRI전망, ’21년 3월) ᄋ 국내기업은 ‘26∼’35년간 위성통신 부품·기기·장비 수출 및 내수를 통해 총 4.2조원의 신규 매출 증가 예상 ᄋ 위성통신 부품·기기·장비 신규생산을 통해 ’26∼’35년 총 7.4조원의 생산유발, 2.8조원의 부가가치유발 및 2.0만 명의 고용창출 전망 < 예상시장규모 및 산업 파급효과 분석 (단위: 억원, 명) > 구분 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 합계 221 388 148 108 570 1,002 384 277 1,211 2,125 815 585 1,893 3,321 1,274 910 2,888 5,064 1,944 1,383 4,227 7,409 2,846 2,015 5,706 9,997 3,841 2,708 7,332 12,844 4,937 3,466 8,610 15,078 5,798 4,054 9,583 16,776 6,453 4,494 매출 증가액(신규) 생산유발효과 부가가치유발효과 고용유발효과 42,241 74,004 28,440 20,000 ※ 우주산업실태조사(‘20년), 모건 스탠리 시장조사(’17년)를 참조하여 분석 - 49 - VIII. 추진일정 6G 통합 ‘31 구분 주요 분야 1-1 서비스 실증 1-2 위성망 1-3 핵심 기술 2-1 서비스 실증 주요내용 6G 통합단말 서비스 실증 음영지역 서비스 실증 6G 위성 10기(3기+7기) 개발·발사 위성주파수 국제등록 신청 위성주파수 확보 위성간 링크 기술 등 개발 안테나, 채널증폭기 탑재체 부품 개발 위성통신 통합단말 개발 UAM-지상 간 5G통신 검증 UAM-UAM 간 통신 검증 자율운항선박 원격제어 실증 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 2-2 위성망 2-3 핵심 기술 3-1 서비스 실증 3-2 위성망 3-3 핵심 기술 4-1 인력 양성 산업 활성화 4-2 글로벌 협력 지능형 해상교통정보 서비스 고도화 5G 위성 1기(검증용) 5G 위성 3기(실증용) 위성주파수 확보 위성 발사 및 운영 핸드오버 기술 개발 저궤도용 통신탑재체 부품 개발 NTN기반 위성통신 단말 기술 개발 항공기, 선박 와이파이 서비스 실증 5G 이동기지국 서비스 실증 공공복합통신위성 본체 및 통신탑재체 개발 위성주파수 확보 위성 발사 및 운영 다중빔 생성 기술 등 통신탑재체 운영기술 개발 공공복합통신위성 통신탑재체 부품 개발 항공기 와이파이용 위성통신 단말 개발 위성통신 대학연구센터 추가 지정 및 운영 R&D 바우처 수요발굴 및 지원 포럼 설립 및 운영 수출용 위성통신 장비 실험 지원 위성통신 국제공동 R&D 추진 지상-위성 주파수 간섭 평가/공유기술 관련 ITU-R/WRC 국제 표준활동 위성-이동 통합을 위한 신규 주파수 관련 국제 표준활동 저궤도 정지궤도 위성 생태계 - 50 -

'경제 > News' 카테고리의 다른 글

| 20년도 공공기관 경영실적 평가결과 및 후속조치 (0) | 2021.06.20 |

|---|---|

| 21년 IMD 국가경쟁력 평가 결과 분석 (0) | 2021.06.20 |

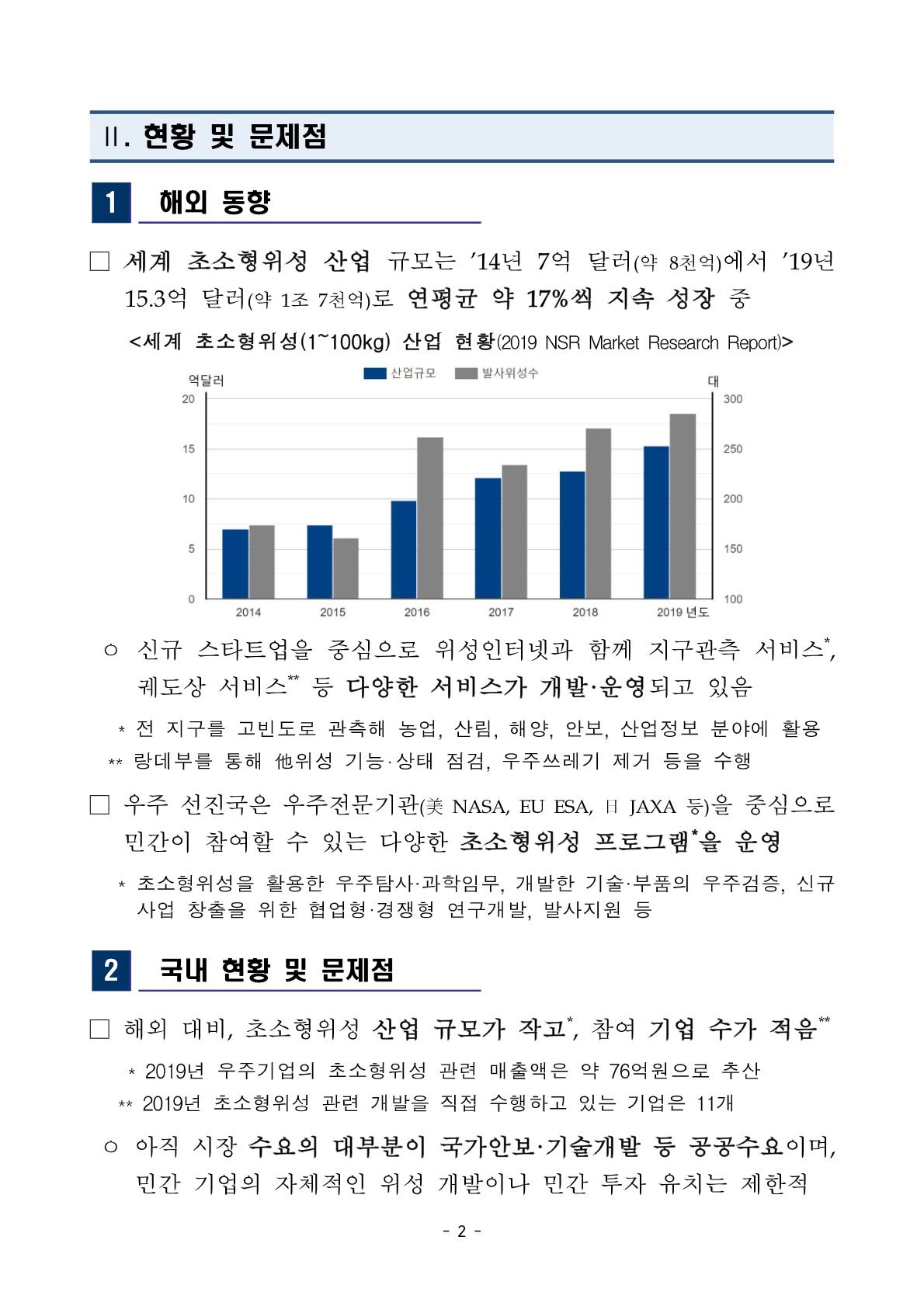

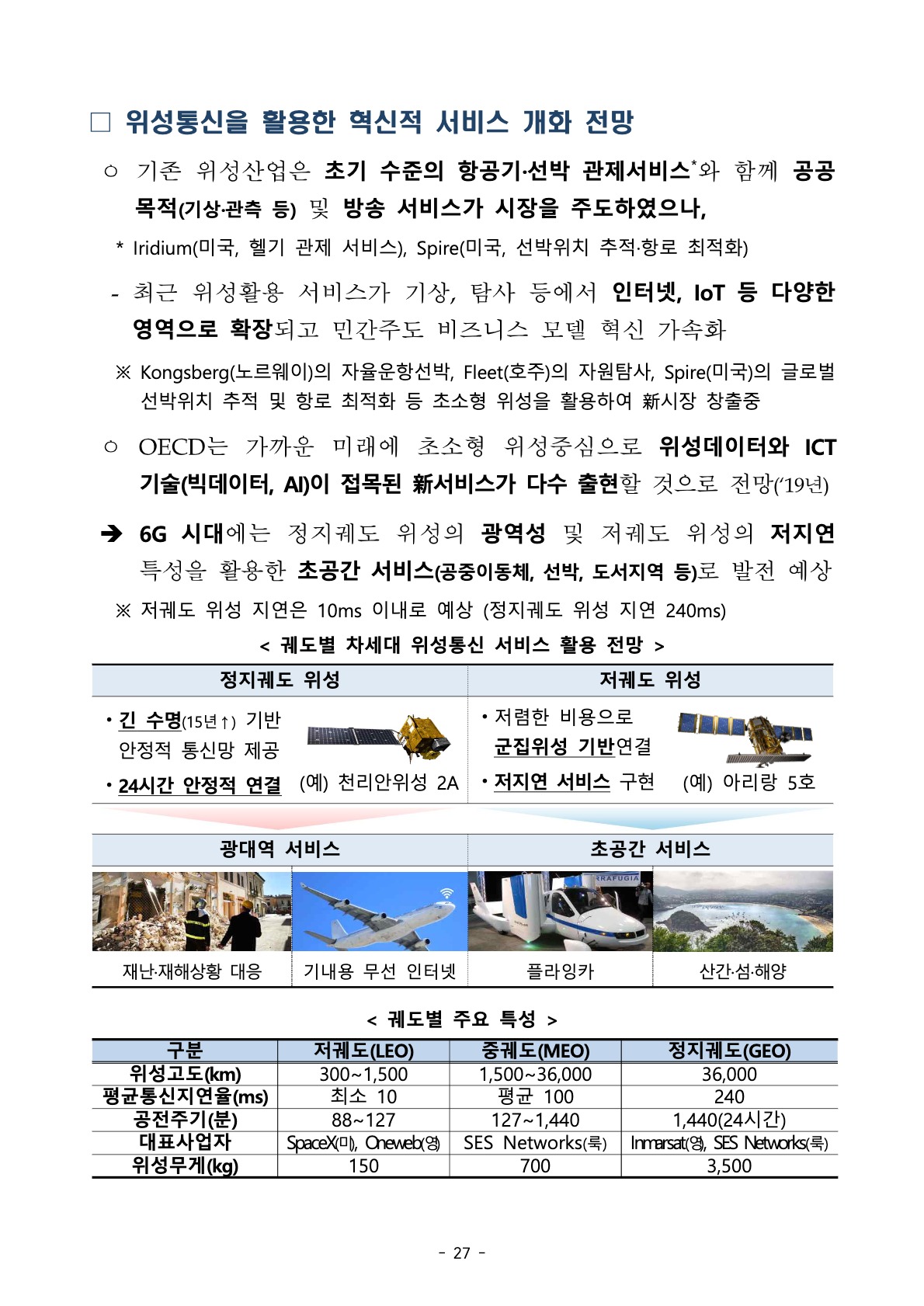

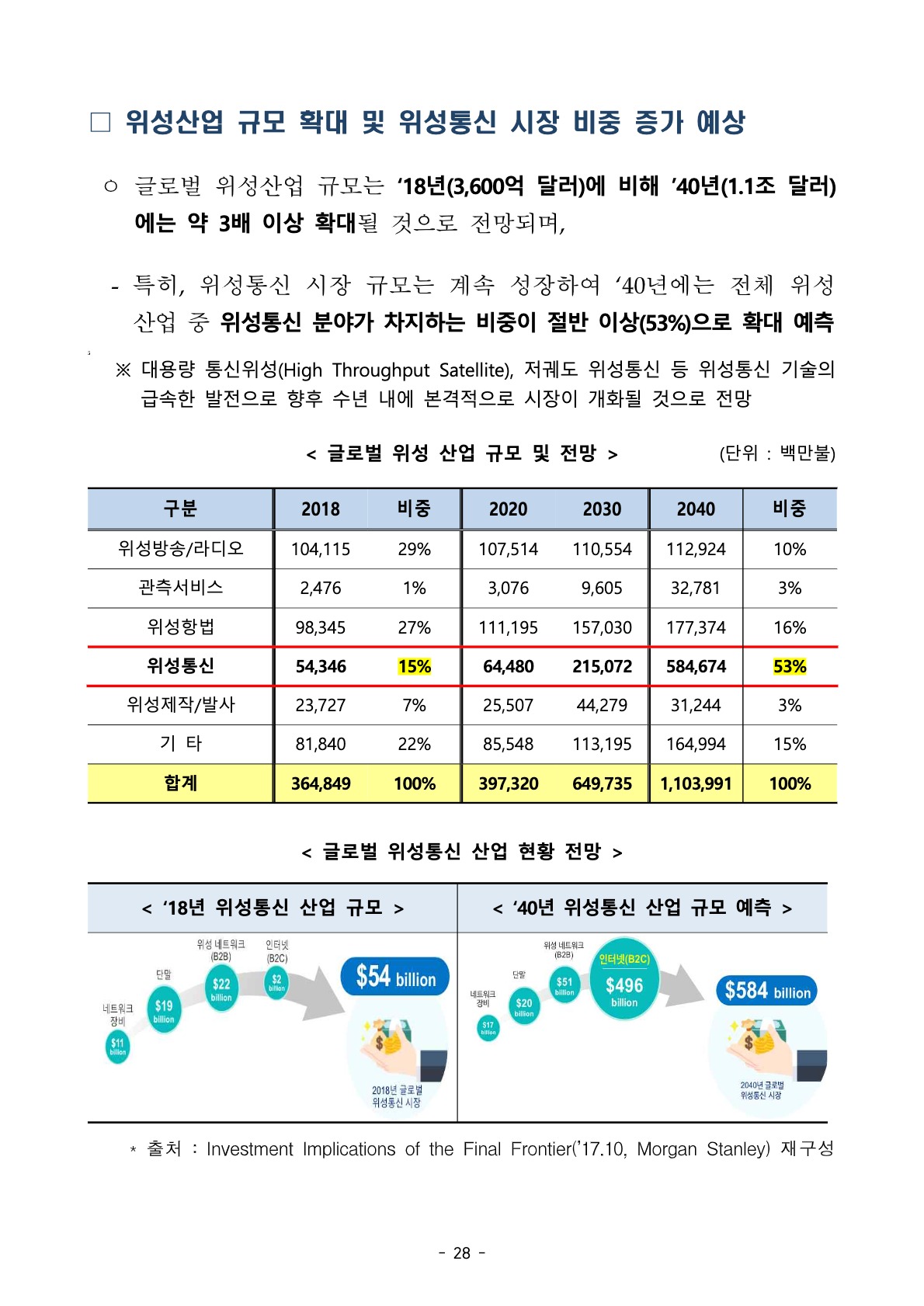

| 정부는 결제기간 장기화, 연쇄부도 위험 등을 감안 어음의 단계적 폐지 추진 중 (0) | 2021.06.20 |

| APEC 구조개혁장관회의 공동선언문 (0) | 2021.06.19 |

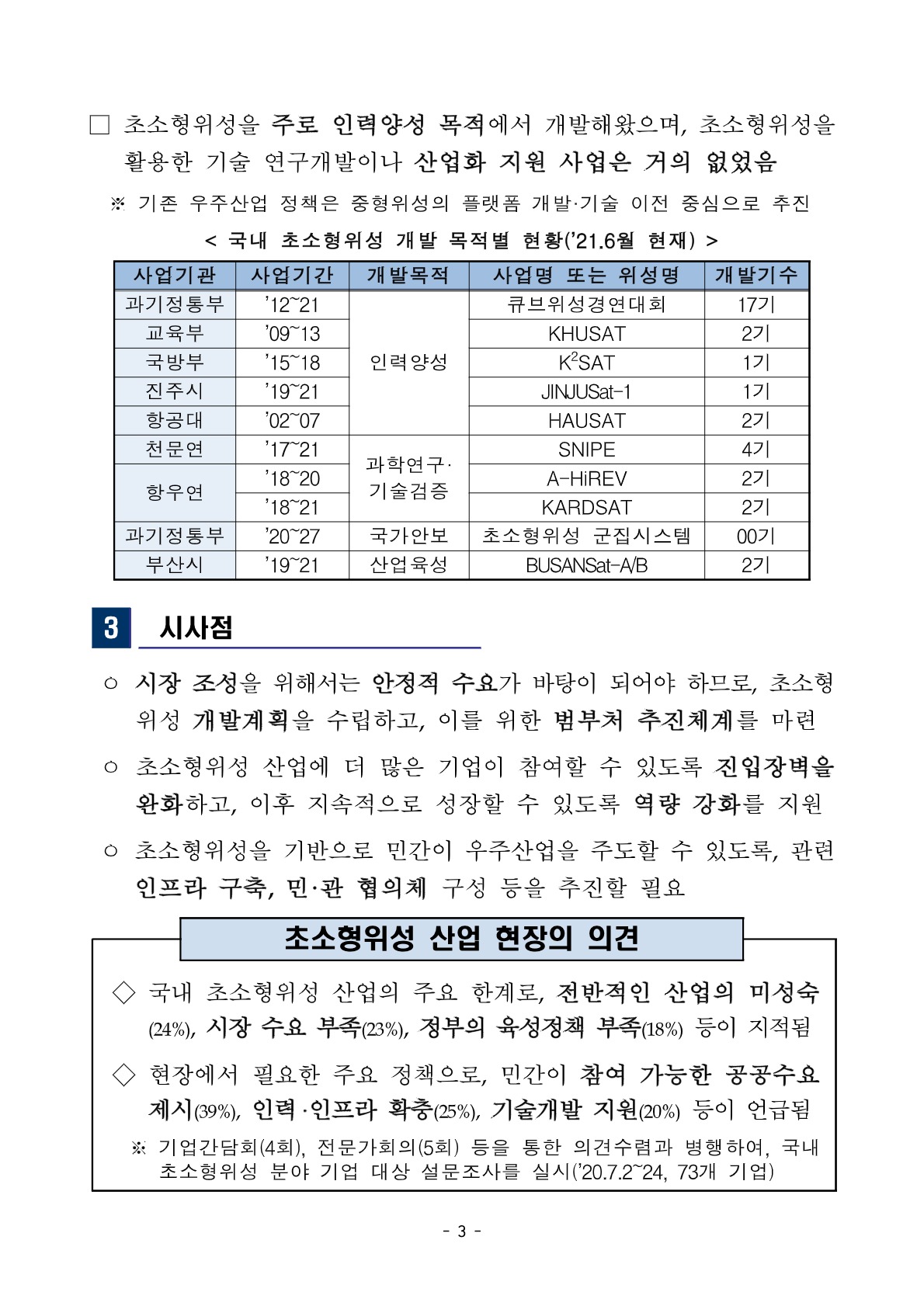

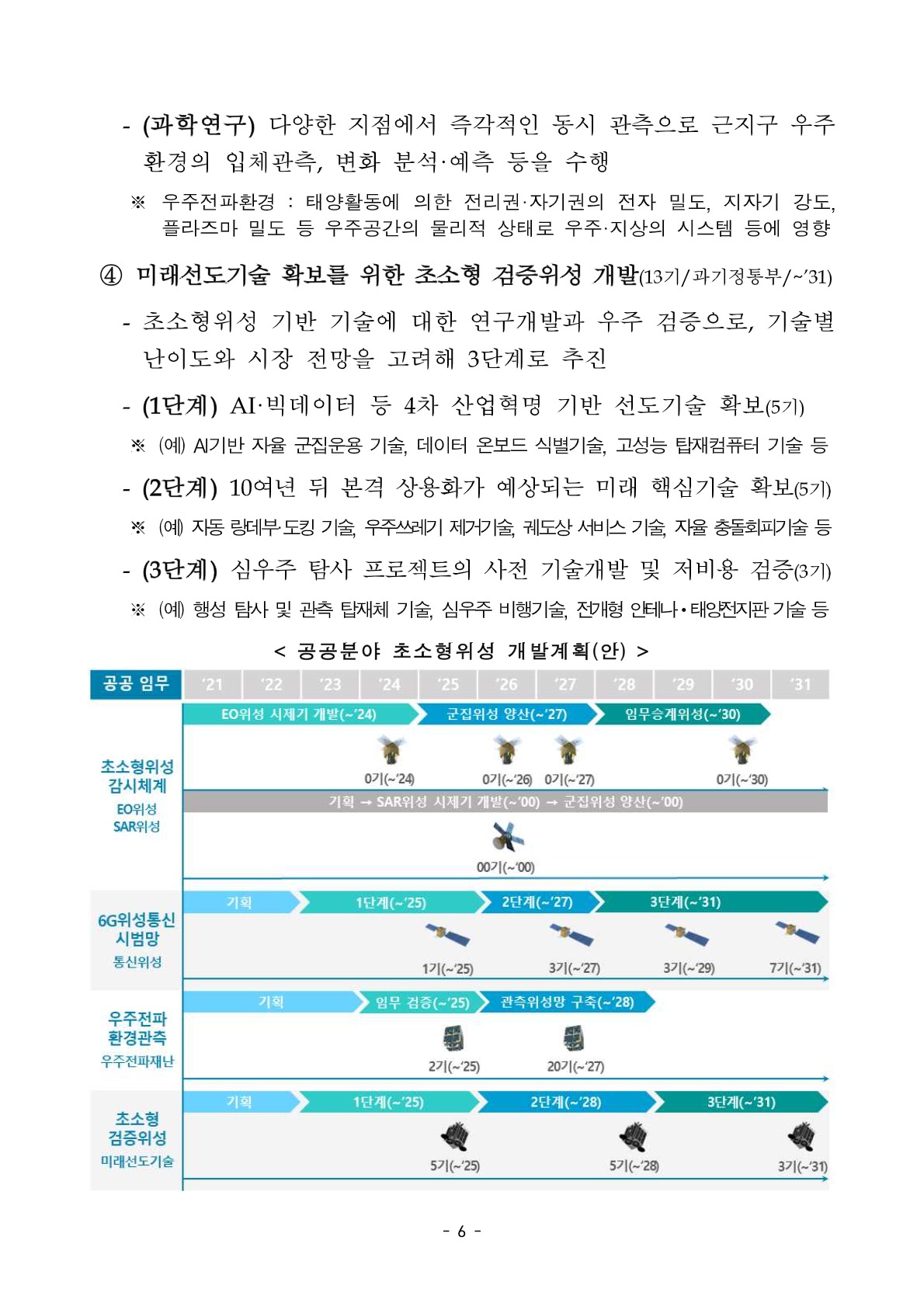

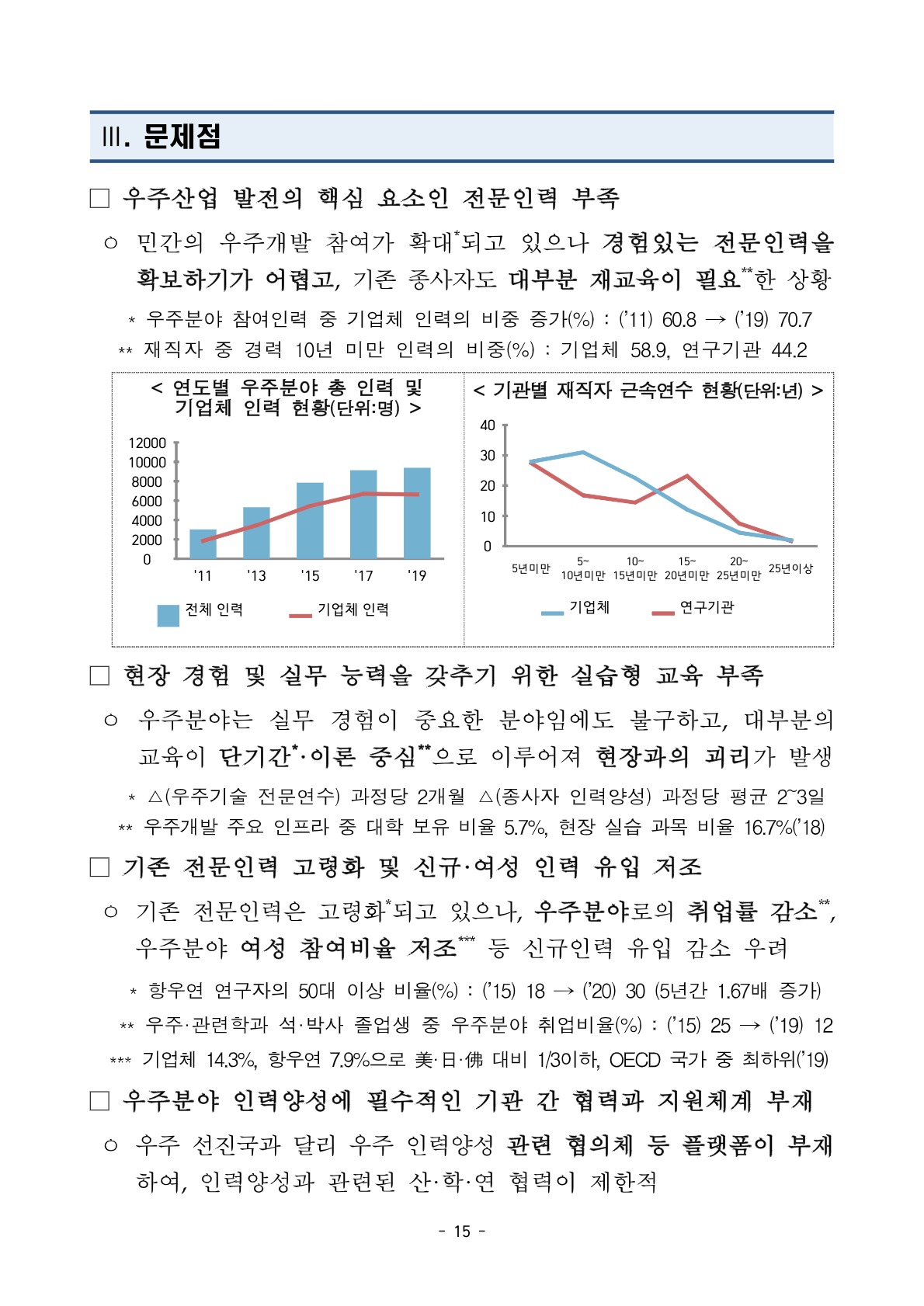

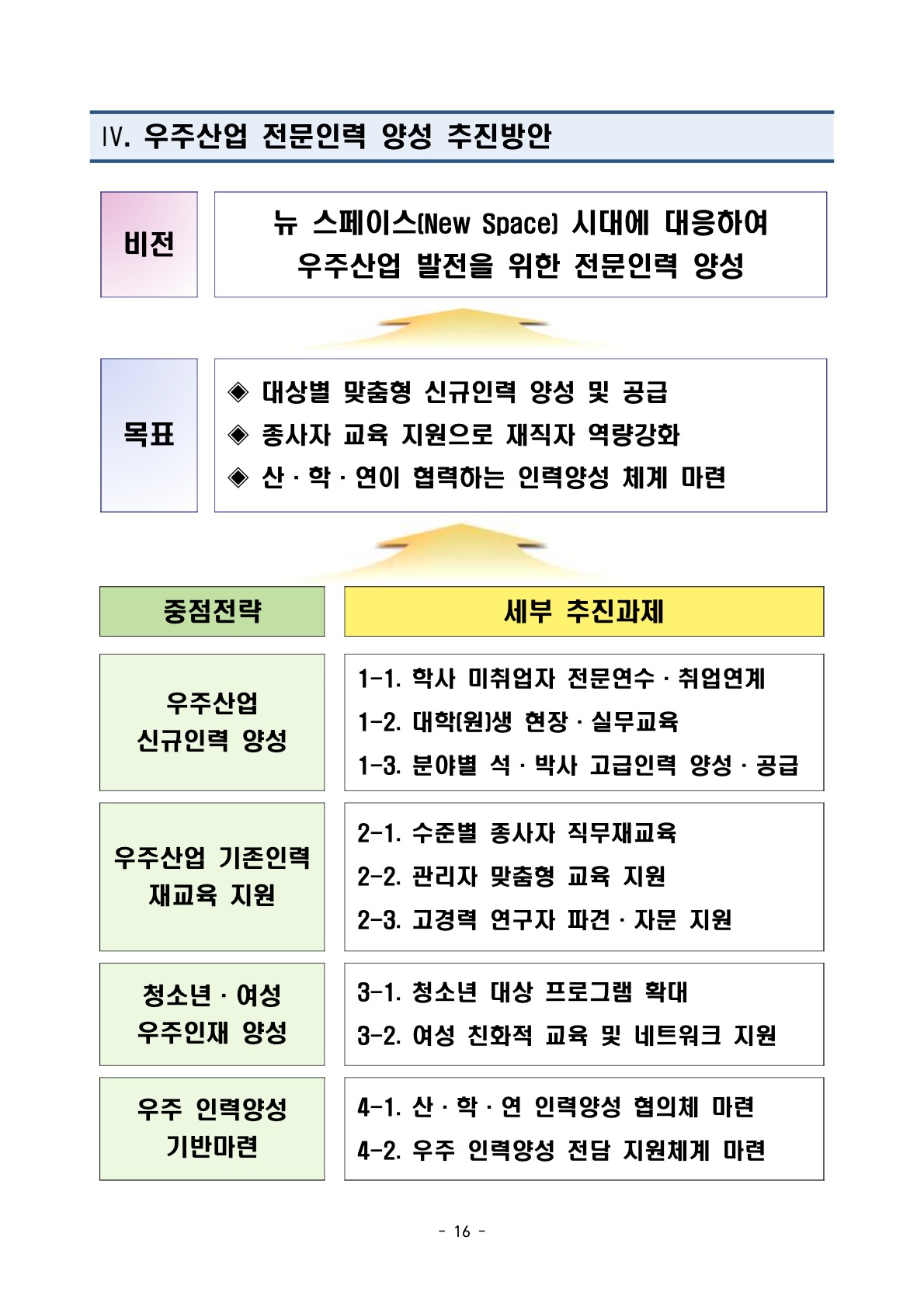

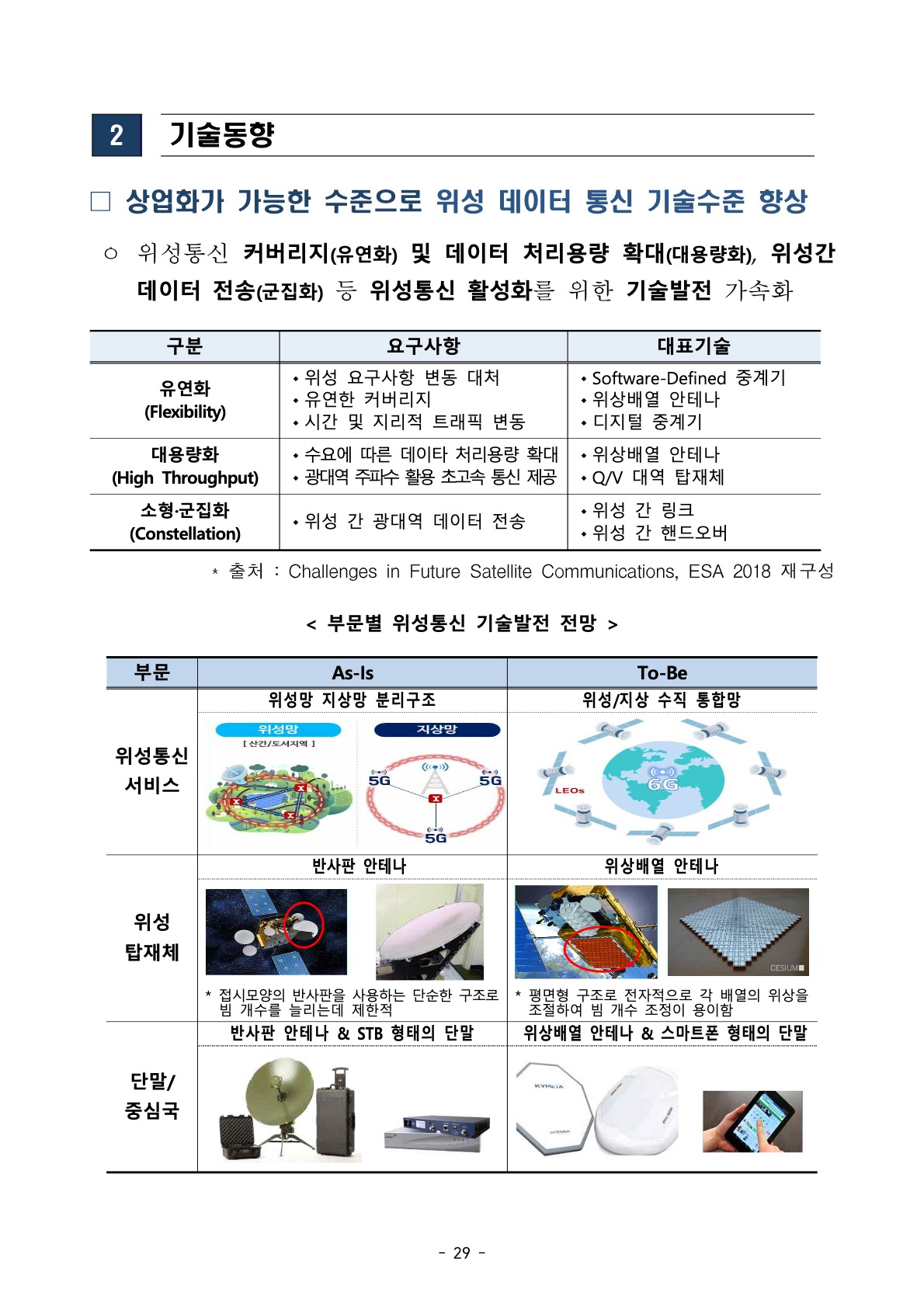

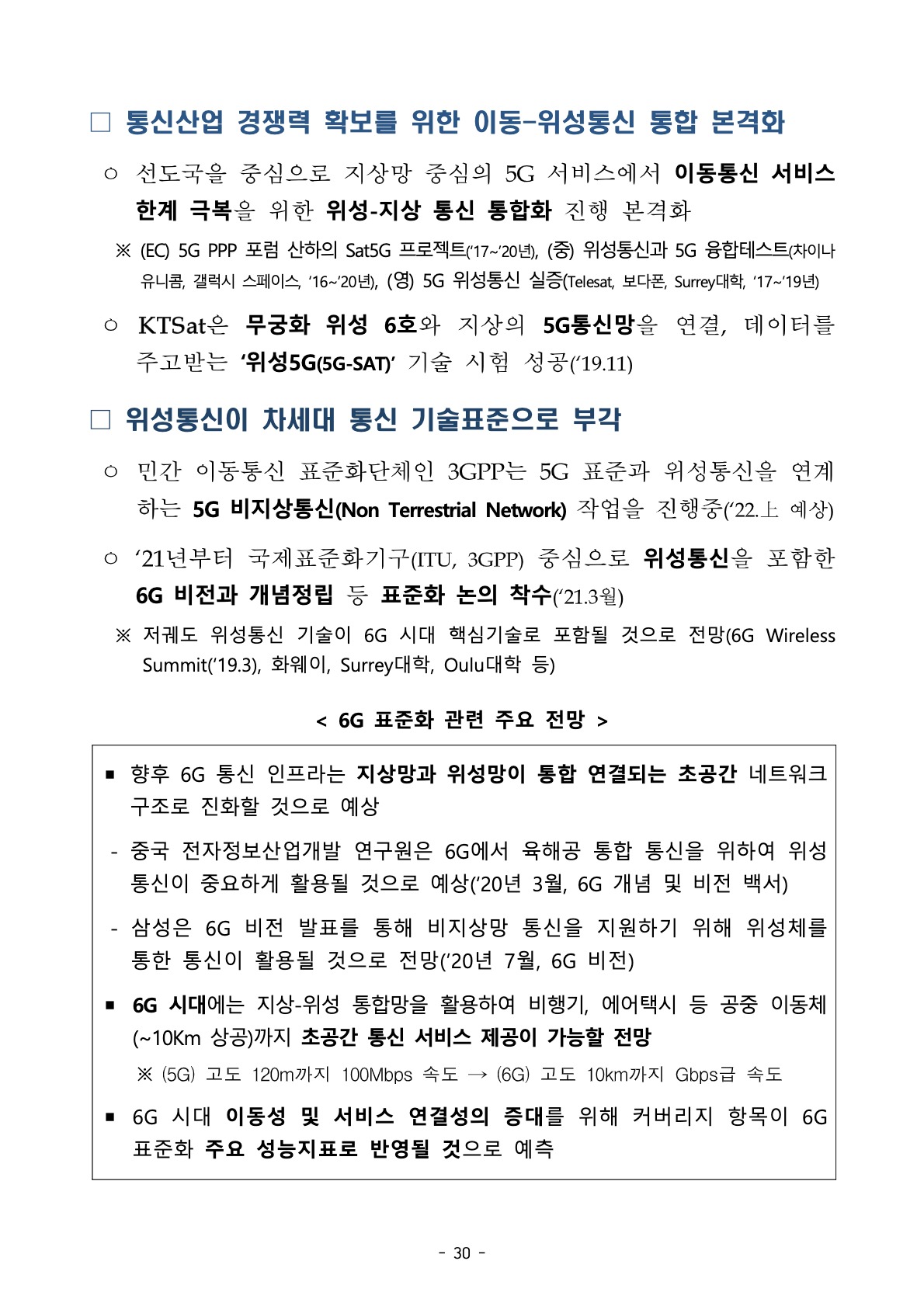

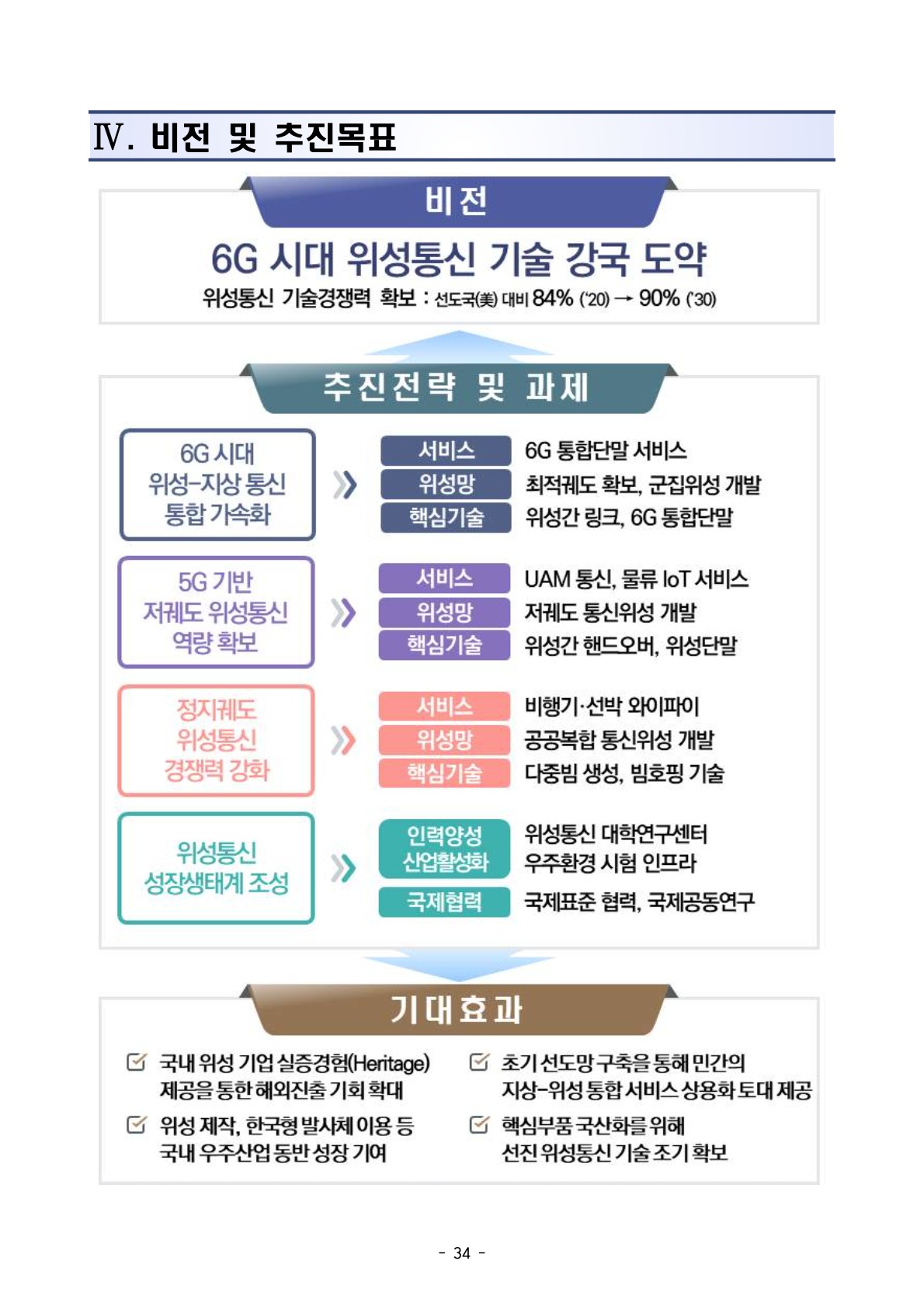

| 21년 1/4분기 기업경영분석 -> 성장성 및 수익성이 개선 (0) | 2021.06.19 |